항공우주산업기술동향 10권2호 (2012) pp. 93~101

http://library.kari.re.kr

에서 보실 수 있습니다.

산업동향(기술동향)

달 착륙지 선정의 해외 사례 분석

서행자

*, 김어진*, 김주현*, 이주희*, 최기혁**, 심은섭**1)

Case Study for Lunar Landing Site Selection

Seo, Haingja

*, Kim, Eojin*, Kim, Joo Hyeon*, Lee, Joo Hee*, Choi, Gihyuk**, Sim, Eun-Sup**

ABSTRACT

The selection of lunar landing site is very important problem, when lander or rover is planned to

launch. The science goals of lunar exploration wield strong influence for selection of landing site. Several

locations according with science goals are considered as candidated landing sites. And then the

technically stable location of them is selected as final landing site. In this paper the feature of landing site

is investigated according to scientific object in the past missions. And in this paper, the candidate landing

sites are considered on the basis of domestic lunar research group. We expect that this research is useful

when lunar landing site is selected for Korean mission. And this paper is expected to be applied the

selection of science mission for Korean lunar orbiter on 2020.

초 록

달에 착륙선 및 로버를 보낼 때 중요시 되는 문제가 착륙지 선정이다. 달 탐사의 목적이 무엇인지에 따라 착

륙지의 위치가 달라지기 때문이다. 달 탐사의 과학적 목적에 부합하는 몇 개의 지점을 후보지로 선정한 후, 기

술적인 면을 고려하여 최종 선정지가 결정된다.

본 연구는 기존에 해외에서 수행되었던 착륙선 및 로버들이 착륙한 착륙지의 지형적 특징을 살펴보고, 이

들이 과학적 임무와 어떤 연관성이 있는지를 분석하였다.

본 연구의 자료는 향후 국내 기술력으로 달 착륙선 및 로버를 보낼 때 기초 자료로서 활용가능할 뿐만아니

라, 2020년에 계획되어 있는 달 궤도선의 과학적 임무를 결정하는데 있어서도 적용할 수 있을 것이라고 기대

한다.

Key Words : Moon(달), Landing site(착륙지), lander and rover (착륙선 및 로버), exploration(탐사)

* 서행자, 김어진, 김주현, 이주희, 한국항공우주연구원 항공우주융합기술연구소 미래융합기술연구실 우주과학연구팀

hseo@kari.re.kr, jinastro@kari.re.kr, kl0630@kari.re.kr, jhl@kari.re.kr

** 최기혁, 심은섭, 한국항공우주연구원 항공우주융합기술연구소

gchoi@kari.re.kr, esim@kari.re.kr

94

서행자 외 / 항공우주산업기술동향 10/2 (2012) pp. 93~101

1. 서 론

지구에서 가장 가까운 천체인 달은 다양한 탐사에

의해 많은 정보가 알려졌다. 하지만 여전히 밝혀내야

할 과학적인 문제들이 남아있고, 최근에는 경제적 가

치에 대해서도 논의 중이다. 또한 달은 장기적인 우주

개발의 관점에서 보면 먼 우주로 나아가기 위해서 반

드시 거쳐야 하는 관문이기도 하다.

달에 대한 직접적인 탐사는 구소련의 루나 미션에

서 시작하여 아폴로 미션에서는 인간이 직접 달에 발

을 딛는 쾌거를 이룩했다. 이런 착륙선 및 로버들에 의

한 탐사는 우주 기술을 한 차원 진화시켰을 뿐만 아니

라, 이렇게 획득한 자료는 달에 대해 많은 과학적인 정

보를 제공하였다. 사회적으로, 과학기술적으로 한 단

계 발전할 수 있는 기회를 제공하는 달 탐사선은 미국,

일본, 인도 등 지금도 각국에서 진행 중에 있으며, 우리

나라도 2020년에 달 궤도선 계획을 세우고 있다.

이런 탐사 계획들 중 특히 착륙선 및 로버는 착륙지

점 선정이라는 또 하나의 과제를 안고 있다. 착륙지점

은 기술적인 측면과 과학적인 측면을 모두 만족시켜야

한다. 착륙선이 얼마나 안정적으로 착륙할 수 있는가,

로버가 주행하기에 무리가 없는 지형인가 등의 기술적

인 측면을 고려해야 하며, 이와 함께 과학적으로 탐사

할만한 가치가 있는 지역인가에 대한 논의가 있어야

한다. 기존 착륙지 선정의 기준은 과학적인 면을 우선

시하여 몇 가지 지역을 후보지로 선정 후에 기술적인

측면을 고려해 최종 선정을 하는 과정을 거쳤다.

본 연구에서는 해외의 달 탐사선들이 착륙한 지점

에 대한 특징을 과학적 측면에서 접근하여 조사하고

분석하였다. 이 자료는 우리나라가 달 궤도선을 보낼

때 관측 지점 선정에 대한 기본 자료로서 활용할 수 있

고, 더 나아가 착륙선 및 로버를 보낼 때 착륙지점 선정

에 기초 자료가 될 것이라고 기대한다.

2. 달의 기본적인 정보

2.1 달의 물리량

달에는 대기가 존재하지 않기 때문에 많은 수의 충

돌이 있었고, 대기에 의한 영향이 없었기 때문에 충돌

흔적들은 당시의 모습을 그대로 담고 있어서 달 탄생

과 진화 및 태양계 기원 연구에 많은 정보를 제공해주

고 있다. 또한 달의 반지름은 모천체인 지구의 1/4로

서 다른 행성들과 다른 양상을 가지고 있으며(태양계

에서 가장 큰 위성인 가니데메는 모천체의 목성 반지

름의 약 1/25의 값을 가진다), 이로 인해 달의 기원에

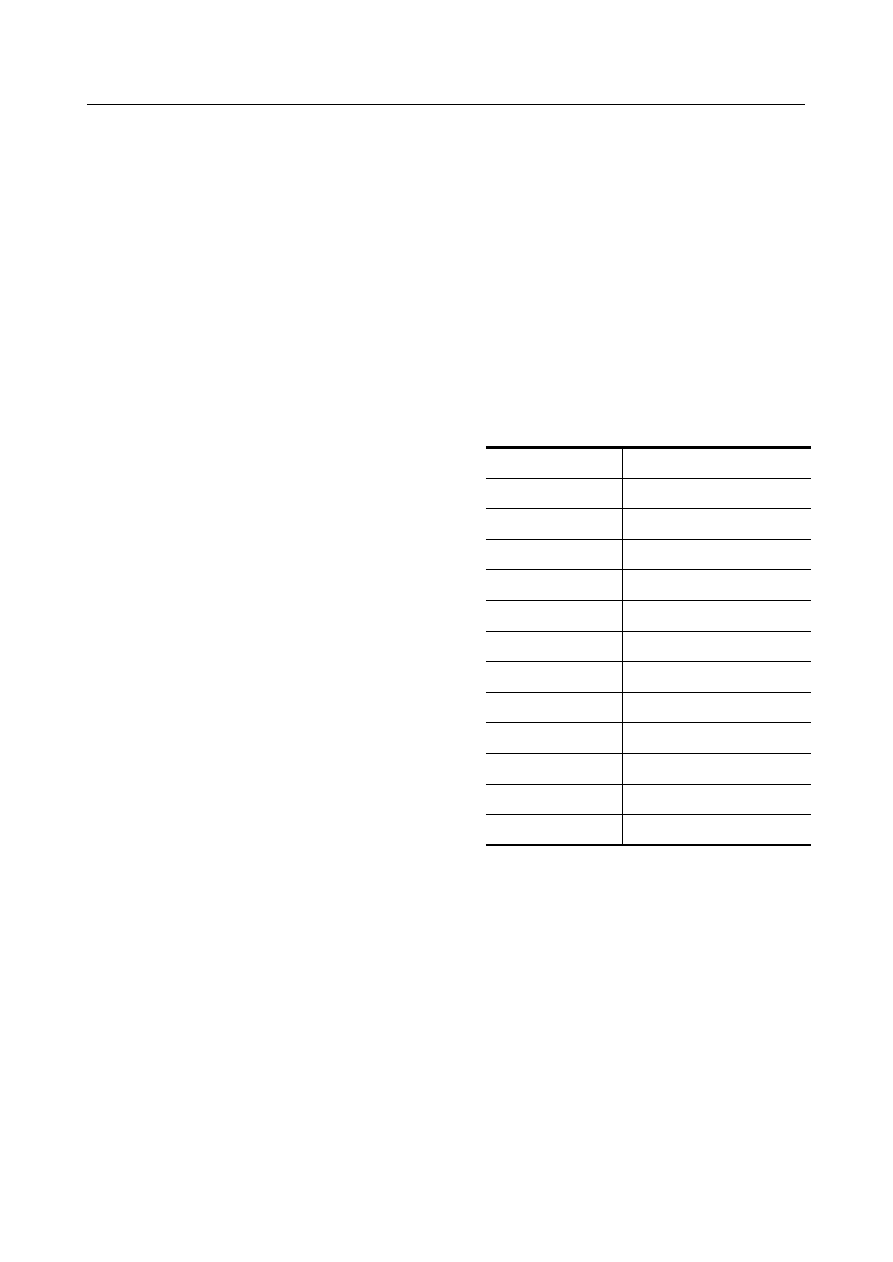

대한 연구도 활발히 진행되고 있다. 표 1은 달의 기본

적인 물리량에 대해서 정리해놓은 것이다.

평균반경 (km)

1737.103±0.015

질량 (kg)

7.349×1022 (지구의 0.0123배)

밀도 (g/cm3)

3.344

표면적 (km2)

3.792×108 (지구의 0.074배)

부피 (km3)

2.196×1010 (지구의 0.02)

표면압력 (Pa)

낮: 10-7, 밤: 10-10

항성월/삭망월(day)

27.321661 / 29.530589

지구와의 거리(km)

3.84401×105

표면온도 (K)

120~390

중력가속도 (m/s2)

1.622 m/s2

탈출속도 (km/s)

2.38

반사율

0.136

겉보기 밝기

-2.5~-12.9

표 1. 달의 기본 물리량 (Katharina Lodders and

Bruce Fegley, Jr., 1998, Wikipedia)

2.2 달 지형의 특징

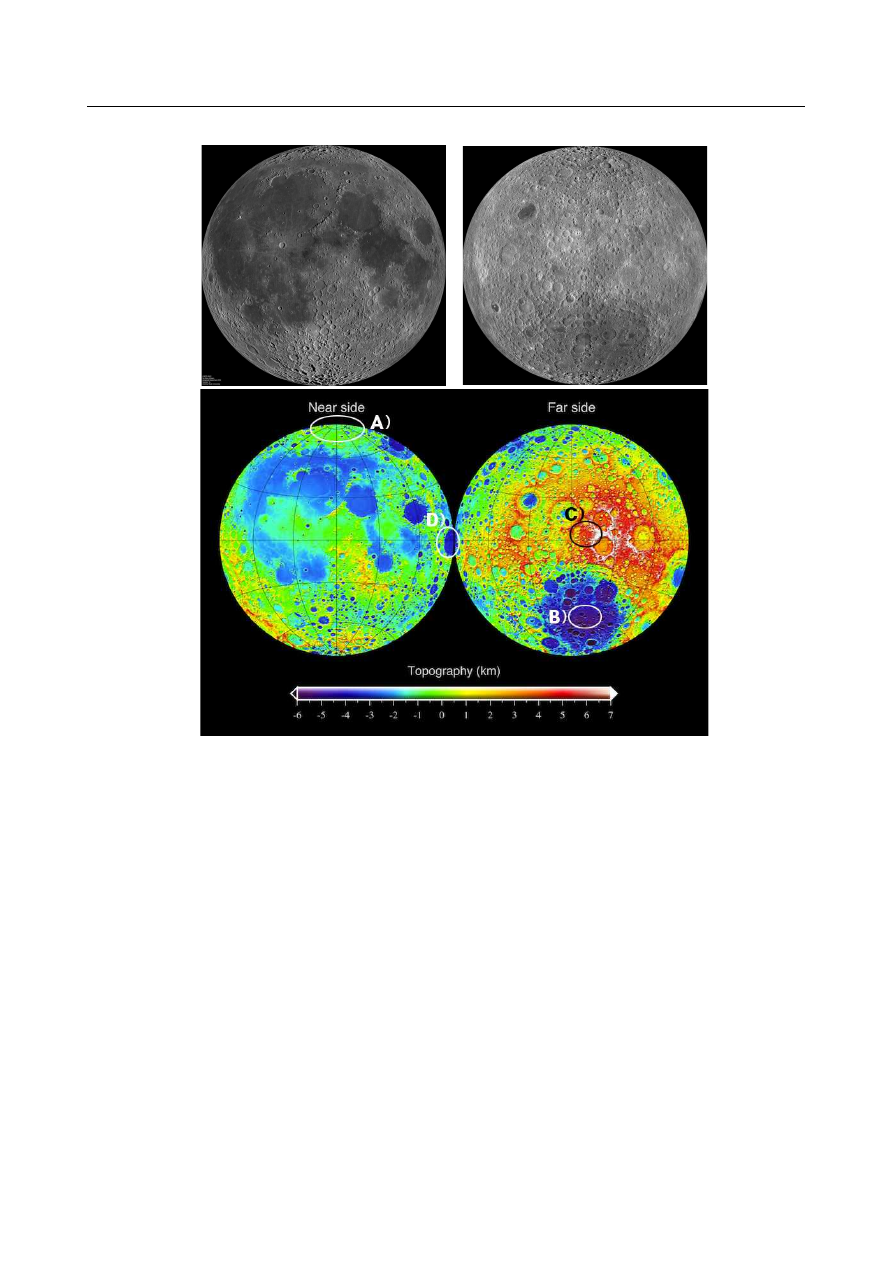

달 표면의 모습은 달의 바다라고 부르는 화산 지형,

충돌 크레이터, 물에 의한 흔적 지형으로 분류된다. 또

한 달은 동주기자전을 하는 천체로서 지구에서는 항상

달의 한쪽면만을 보게 된다. 지구에서 항상 보이는 면

을 전면부 (near side)라고 하고 반대쪽을 후면부 (far

side)라고 한다.

화산활동에 의해 생성된 지역은 현무암질 용암에

의해 형성되어 어두운 색을 띠고 있는 “달의 바다

서행자 외 / 항공우주산업기술동향 10/2 (2012) pp. 93~101

95

그림 1. 달의 전면(좌)과 후면(우)의 영상이다. 위의 사진은 LROC에 의해 가시광선 영역에서

촬영된 사진이고 (NASA/APOD), 아래 사진은 LOLA에 의해서 구현된 고도를 나타내는

영상이다(Mark A. Wieczorek).

(mare)"와 주로 사장석으로 이루어져 상대적으로 밝은

색을 띠고 있는 ”달의 고지대 (terrae)"로 구분할 수 있

다. 대부분의 바다는 약 30~35억년 전에 생성되었고,

대지는 약 44억년 전에 형성된 것으로 추정하고 있다.

대부분 전면부에 분포하는 바다는 전체 달 표면의

31%를 차지하고 있으며 착륙선들이 주로 착륙한 지점

이기도 하다.

지름 1km 이상인 충돌 크레이터는 약 30만개가 있

을 것이라고 알려져 있으며, 이들은 충돌 생성 당시의

상황을 그대로 간직하고 있다. 대기가 존재하지 않기

때문에 태양계 초기 상황을 간직하고 있는 충돌 크레

이터들은 달의 탄생 및 진화에 대한 연구를 수행할 수

있는 자료가 된다.

또한 달 표면에는 과거 물에 의해 영향을 받은 지형

과 암석 및 토양이 존재한다고 알려져 있다. 대기가 없

는 달은 태양빛에 의해 물이 광분해 되기 때문에 달 표

면에 액체 상태로 존재할 수 없다고 알려져 왔다. 그러

나 1960년대 영구동토 지역에서 혜성의 충돌이나 달의

바위에 포함되어 있던 산소와 태양풍에 있던 수소에

의해 생성된 물이 얼음 형태로 존재할 수도 있다는 주

장이 나왔고 실제로 관측이 된 바 있다.

96

서행자 외 / 항공우주산업기술동향 10/2 (2012) pp. 93~101

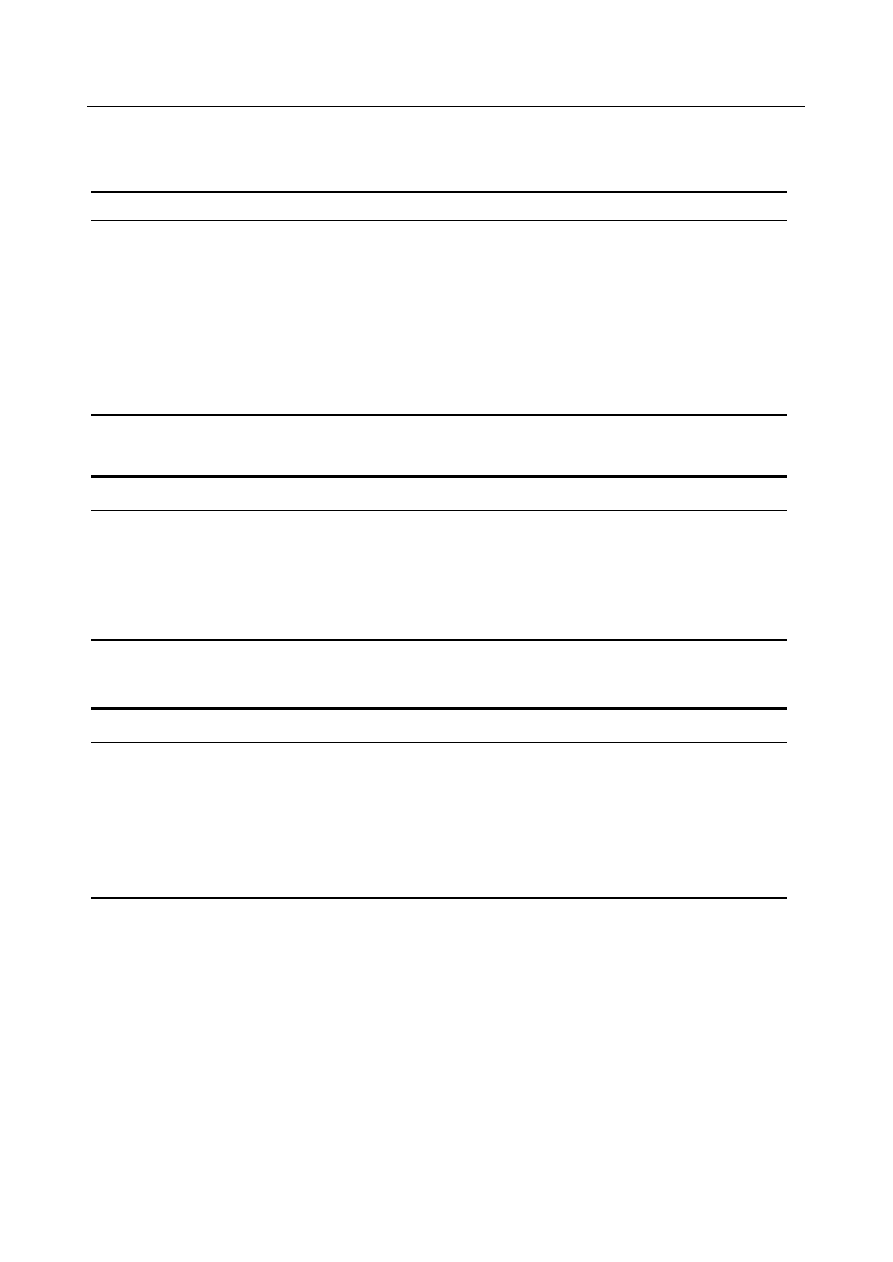

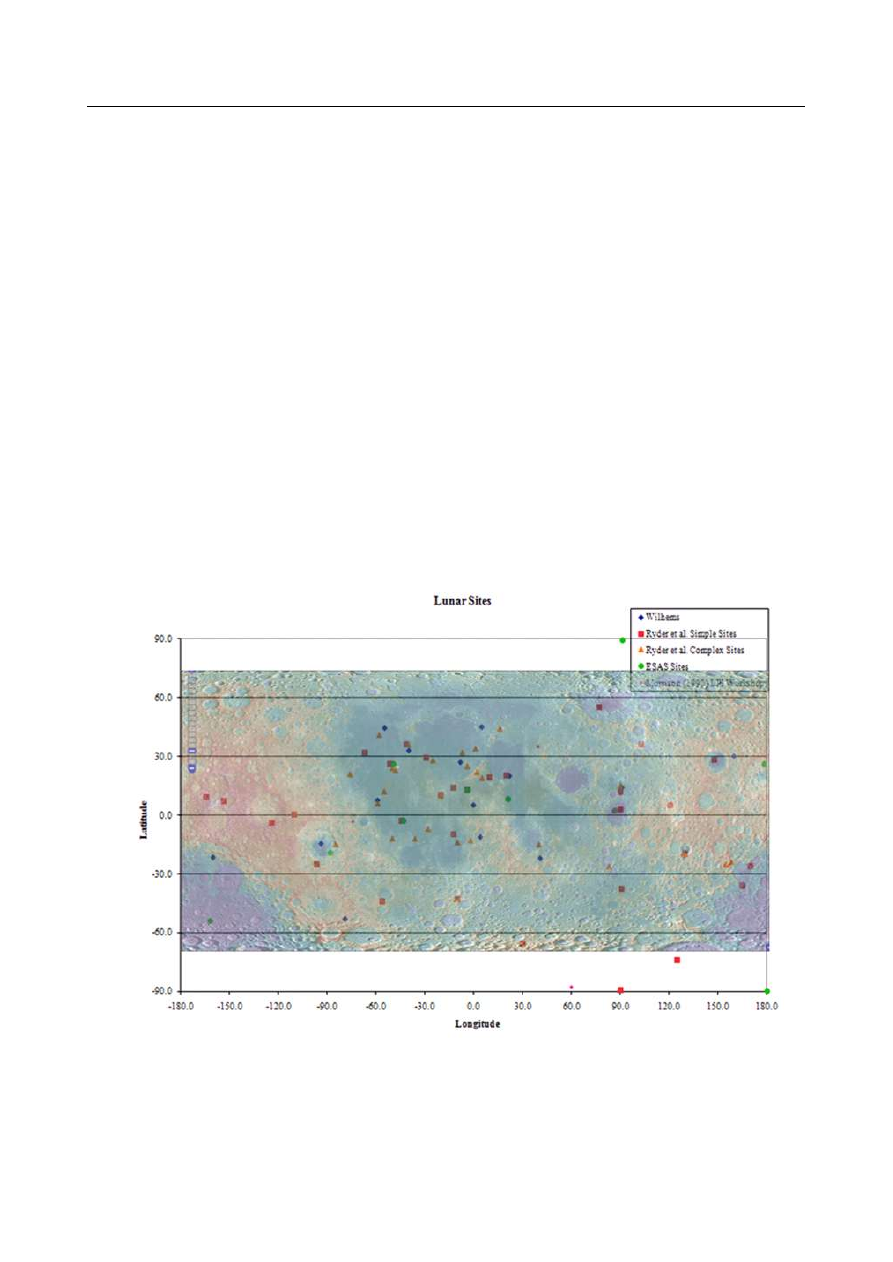

그림 2. 달에 착륙한 착륙선들의 위치

3. 달의 착륙지점

달에는 아폴로 미션을 비롯하여 미국과 구소련에

의해 유,무인 착륙선 및 충돌구가 활발히 보내졌었다.

이는 과학 전반에 걸쳐 과학 기술을 한 단계 상승시켰

다. 또한 지구에서 바라보기만 하던 달에서 달의 환경

및 지질 상태 등을 직접 관측 및 채취함으로서 달에 대

한 많은 정보를 획득할 수 있었다. 그림 2는 착륙선들

이 달에 착륙한 지점을 나타낸 것이고 (Lunar and

Planetary Institute), 표 2는 착륙지점들의 이름과 위치

를 나타낸 것들이다 (Fourmilab).

서행자 외 / 항공우주산업기술동향 10/2 (2012) pp. 93~101

97

Russia Luna Probes

탐사선

착륙날짜

착륙지 이름

착륙지 위치

Luna 9

1966. 2. 3

Oceanus Procellarum (landing)

Lat 7.08°N, Lon 64.37°W

Luna 13

1966. 12. 24

Oceanus Procellarum (landing)

Lat 18.87°N, Lon 62.05°W

Luna 16

1970. 9. 20

Mare Fecunditatis

(landing, 최초로 로버 동반)

Lat 0.68°S, Lon 56.30°E

Luna 17

1970. 11. 17

Mare Imbrium (landing, rover)

Lat 38.28°N, Lon 35.00°W

Luna 20

1972. 2. 21

Mare Fecunditatis (landing)

Lat 3.57°N, Lon 56.50°E

Luna 21

1973. 1. 15

Mare Serenitatis (landing, rover)

Lat 25.51°N, Lon 30.38°E

Luna 24

1976. 8. 18

Mare Crisium (landing)

Lat 12.25°N, Lon 62.20°E

표 2. 달에 착륙한 탐사선들의 이름과 착륙지의 이름 및 위치를 나타낸 표이다 (Fourmilab).

U.S. Surveyor Landers

탐사선

착륙날짜

착륙지 이름

착륙지 위치

Surveyor 1

1966. 5. 30

Oceanus Procellarum (landing)

Lan 18.4°N, Lon 57.4°W

Surveyor 3

1967. 4. 20

Oceanus Procellarum (landing)

Lan 18.4°N, Lon 57.4°W

Surveyor 5

1967. 9. 11

Mare Tranquillitatis (landing)

Lan 1.41°N, Lon 23.18°E

Surveyor 6

1967. 11. 10

Sinus Medii (landing)

Lan 0.46°N, Lon 1.37°W

Surveyor 7

1968. 1. 10

Tycho North Rim (landing)

Lan 41.01°S, Lon 11.41°W

U.S. Apollo Manned Lunar Landings

탐사선

착륙날짜

착륙지 이름

착륙지 위치

Apollo 11

1969. 7. 20

Mare Tranquillitatis (landing)

Lan 0.67N, Lon 23.49E

Apollo 12

1969. 11. 19

Oceanus Procellarum (landing)

Lan 2.94S, Lon 23.45W

Apollo 14

1971. 2. 5

Fra Mauro (landing)

Lan 3.67S, Lon 17.46W

Apollo 15

1971. 7. 30

Hadley Rille (Rover 동반)

Lat 26.11N, Lon 3.66E

Apollo 16

1972. 4. 20

Descartes (Rover 동반)

Lan 8.60S, Lon 15.31E

Apollo 17

1972. 12. 11

Taurus-Littrow (Rover 동반)

Lan 20.17N, Lon 30.80E

4. 착륙선 및 로버의 과학적 목표

달에 탐사선 및 궤도선을 보내서 달에 대한 탐사를

계획할 때에는 전반적으로 고려해야 할 몇 가지의 목

표가 있다: (1) 달이 과학적으로 탐사 가치가 있는지;

(2) 달에서 천문 관측이 가능한지, 예를 들면 태양풍

(solar wind), 우주선 (cosmic ray), 항성과 은하 및 심

우주 관측 (지구와 달리 달에는 대기가 없기 때문에 대

기에 의한 영향을 받지 않고 양질의 자료를 획득할 수

있다); (3) 달에서 인간이 장시간 머무를 수 있는 기술

발전에 이바지 하는가; (4) 향후 인간이 화성에 착륙하

여 화성 탐사를 할 때 기반 기술로 활용이 가능한가;

(5) 경제성있는 자원 탐사가 가능한가 등을 검토하고

98

서행자 외 / 항공우주산업기술동향 10/2 (2012) pp. 93~101

탐사선 이름

착륙지점의 지형적 특성

과학적 임무

Luna 9

현무암 용암이 두껍게 덮혀있

는 지형, 단일 운석 충돌 지형

(single impact crater)이 존재하

지 않음

크레이터의 구조 및 크기, 분출물(ejecta)의 크기, 크레이터와

분출물의 개수 및 분포, 표면의 기계적 특성 분석

Luna 13

Luna 9와 동일

*Luna 16

넓게 분포하는 바다 지형

중력측정(궤도상), 온도 자료, radiation data 전송, 토양샘플

채취 후 귀환

*Luna 17

달에서 가장 넓은 충돌 지대

토양 밀도 측정, 표면의 기계적 특성 분석, X-ray

spectrometer, X-ray telescope, 우주선 감지

Luna 20

Luna 16의 착륙지와 동일

달 표면의 파노라마 사진, 샘플 채취 후 귀환

*Luna 21

주로 현무암으로 덮혀있는 넓

은 바다 지형

달 표면 영상 수집, 달에서 천문학적 관측의 가능성, 태양

x-ray 관측, 달의 자기장 측정, 달 표면 물질들의 기계적 특

성 분석

Luna 24

평평하고 넓은 지형, 링클리지

의 링 분포

달 토양의 샘플 채취 후 귀환

Surveyor 1

달 전면부에 분포하는 바다지

형, 두꺼운 현무암 용암에 의해

형성

착륙선지 착지했을 때 표면의 견고함, 온도, 레이다 반사율

측정

Surveyor 3

표면의 견고함, 표면 물질의 질감, 구소 등에 대한 정보

Surveyor 5

비교적 최근에 형성된 현무암

을 포함한 물질이 분포하는 바

다지형

달 표면의 주요 구성 물질 분석

Surveyor 6

달의 작은 바다 지형이면서 북쪽

은 고지대, 지구에서 봤을 때 달

의 적도와 자오선이 만나는 지점

Surveyor 5와 동일

Surveyor 7

상대적으로 최근에 형성, 남반

구 고지대에 있는 방사상 휘선

을 가진 크레이터

Surveyour 5와 동일, 달 표면의 풍화작용 및 토양의 생성 연

구, 달 표면의 온도 및 열적 특성, 달 표면의 전자기장 분석,

지구 사진 촬영, 별 관측

Apollo 11

화산활동에 의해 형성, 서로 다

른 시기의 2번의 용암이 흘러

내림

달의 바다 표면에 대한 연구를 통해 화산활동에 의해 형성

됨을 밝힘

Apollo 12

형성 시기 및 구성 성분이 크

게 세 단계로 구분되는 지형

달의 바다 표면에 대한 연구와 코페르니쿠스 크레이터 연구

를 통해 형성 시기 및 구성 성분의 특징 분석

Apollo 14

서로 다른 방식 (용암 또는 충

돌)으로 형성된 물질 존재,

Imbrium ejecta에 의해 형성된

지형

달의 고지대 물질들에 대한 연구와 달 표면 층상 구조에 대

한 연구를 통해 서로 다른 방식으로 형성된 물질 존재

*Apollo 15

고지대이면서 Imbrium 바다 존

재, 용암 동굴 (lava tube) 존재

달의 열구 지형과 고지대 물질 분석을 통해 고지대의 구성

성분은 복잡하다는 것과 열구는 붕괴된 용암 동굴 가능성,

Imbrium mare는 충돌에 의해 형성된 것이 아님

*Apollo 16

충동 크레이터 (Descartes)이면

서

고지대

평원

(Cayley

plains), 바다로부터 먼 지형

샘플 채취, 고지대의 heat flow 채취 및 분석을 통하여 충돌

에 의해 형성, 형성 시기 분석

*Apollo 17

고지대와 바다의 경계부분, 단층

지역, 어두운 물질 분포 지역

단층은 충돌에 의해 형성됨을 연구, 충돌 시기 분석, 어두운

물질이 물을 포함하고 있지 않음

* 로버를 동반한 탐사선

※ Surveyor 7을 제외하고 나머지는 Apollo mission을 위해서 사전 연구 및 시험용으로 발사되었다.

표 3. 달에 착륙한 탐사선들의 이름과 과학적 임무 정리 (Lunar and Planetary Institute)

서행자 외 / 항공우주산업기술동향 10/2 (2012) pp. 93~101

99

탐사 계획을 세운다 (Duke et al. 2003).

전반적인 고려 사항을 검토 후에 과학적 목표를 결

정하게 되는데 그 조건은 다음과 같다: (1) 태양계 탄생

진화 연구에 적용가능한가; (2) 행성 전반에 걸친 문제

해결에 대한 열쇠를 제공하는가: (3) 태양계 내에서 초

기 및 최근 충돌 연구에 기여할 수 있는가; (4) 달의 대

기와 표면에 물을 비릇한 휘발성 물질에 대한 연구가

가능한가 등을 고려하여 목표 설정을 하게 된다(Duke

et al. 2003).

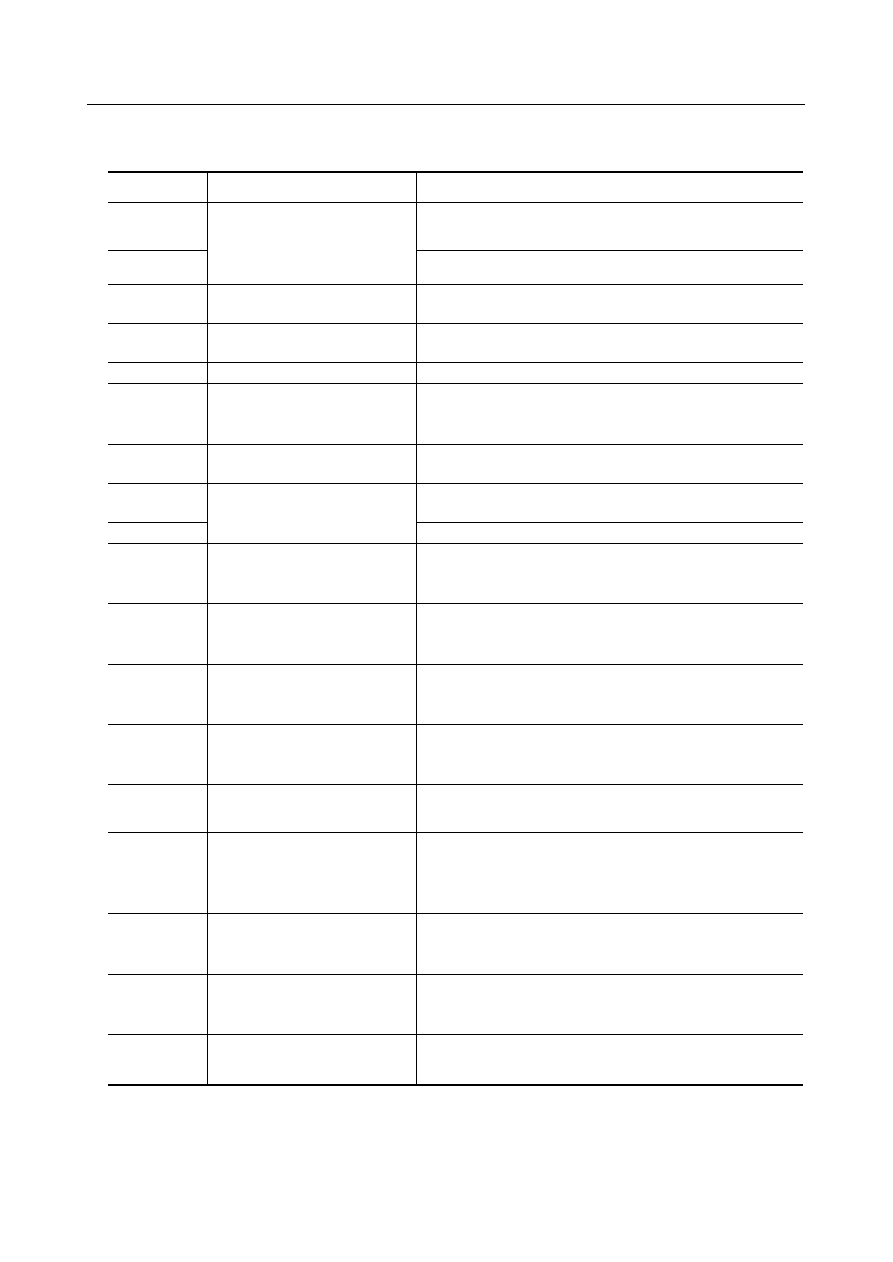

표 3은 위의 전반적인 고려사항을 토대로 과학적 목

표 설정에 따라 실제 탐사선들에 부여된 임무가 그 결

과들이다 (Lunar and Planetary Institute, NSSDC).

달의 착륙지점들은 주로 달의 바다가 대부분을 차

지하고 있으며, 그 외에도 크레이터와 고지대의 평평

한 지역에 착륙지가 분포한다. 탐사선들의 주 임무는

달 표면의 구성 물질 및 생성에 대한 연구를 통해 달 및

태양계의 기원에 대한 연구를 수행했다. 이와 함께 과

거 물에 대한 흔적이나 현재 얼음 형태로 존재할 가능

성이 있는 물에 대한 탐사를 목적으로 임무를 수행되

었다. 달의 바다는 물에 의해 변형된 현무암의 존재를

찾기 위해서, 충돌 당시의 상황을 잘 간직하고 있는 크

레이터는 달의 생성 및 진화와 태양계 생성 초기의 비

밀을 풀 수 있는 열쇠를 제공할 것이라는 기대 하에 위

와 같은 착륙지가 선정되었다.

5. 토 론

달에 대한 연구는 탐사선, 궤도선, 충돌체 등에 의한

다양한 탐사계획이 지금도 진행 중이다. 이런 계획들

또한 과학적인 탐사 목적을 결정하고 그에 맞는 과학

탑재체들을 선정하고 착륙지 및 관측지점을 선정하게

된다.

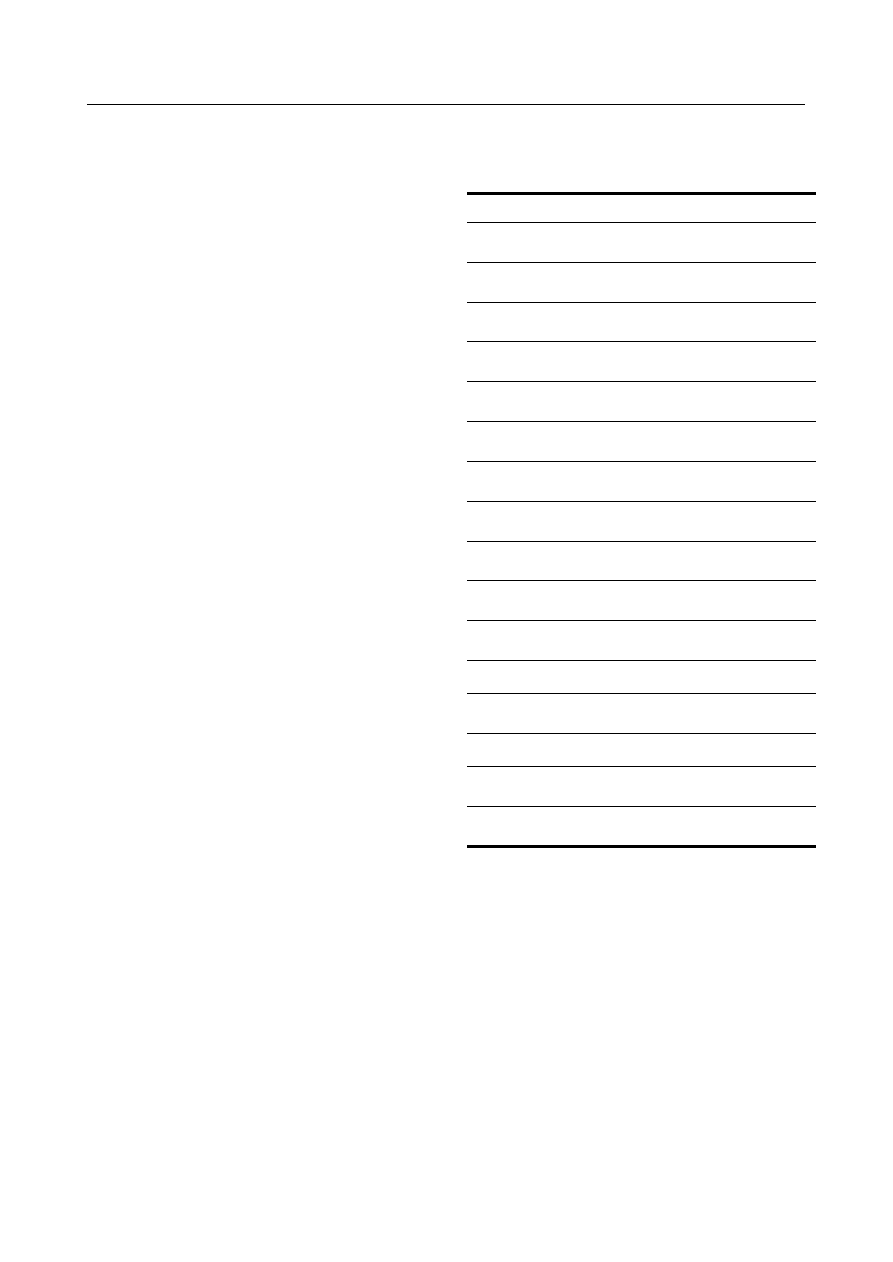

그림 3. 달 착륙지점의 후보지를 경도와 위도 위치에 나타낸 것이고 (LPI), 그 그래프에 LROC가 촬영

한 달 표면의 사진을 겹친 그림이다 (Arizona Univ.) 후보 착륙지의 대부분이 바다와 크레이터에 분포

하고 있다.

100

서행자 외 / 항공우주산업기술동향 10/2 (2012) pp. 93~101

과학적 목적에 부합하는 몇 군데의 지점들을 선정

한 후에 기술적인 측면을 고려하여 기술적으로 안정된

지점을 최종적으로 선정하게 된다. 기술적인 안정도는

과학 탑재체의 성능외에도 착륙선의 경우 착륙지점의

지형이 고려되어야 하고 착륙 지점의 시간대 파악 (밤

과 낮), 지형에 의해 만들어지는 그림자 여부, 표면 온

도, 표면의 견고함 등을 파악하여야 한다.

그림 3은 과학적 목표에 중점을 두고 고려한 후보로

선정된 달 착륙지들이며, 대부분이 달의 바다에 분포

하고 있고, 크레이터와 고지대에도 몇 군데가 지정되

어 있다 (LPI). 이러한 후보지점들 가운데 최종적으로

기술적인 부분까지 고려하여 착륙지를 선정하게 된다.

현재 국내에서 수행중인 달 과학 연구는 달 표면의

물의 흔적 및 먼지에 대한 연구를 포함한 지질 및 지형

관련 분야, 달 내부 분석을 위한 달 지진 연구, 달 중력

장 연구, 적은 양이지만 존재하고 있는 달 대기 연구,

인간이 달에 장시간 머물며 관측할 수 있는 환경을 제

공할 달 동굴 연구, 달에서 측정한 태양 및 우주에서 날

아온 고에너지 입자 연구와 함께 여러 다양한 방면에

서 과학적 접근을 시도하고 있다.

이런 연주 주제를 토대로 본 논문에서는 향후 후보

지로 거론될 수 있는 몇 가지 착륙지점을 선정해 보았

다. 그림 1의 타원 표시를 참고하면 된다. A) 달에서 물

을 찾는 연구는 국내외에서 여러 다방면으로 연구되고

있다. 연구에 따르면 대기가 없는 달에서 태양이 비치

지 않는 지역에 물이 얼음 형태로 존재할 수 있다는 주

장이 제기 되었고 이에 대한 관측도 이루어지고 있다.

이에 대한 관측 지역으로 현재 관심의 대상이 되고 있

는 지역은 쉐클턴 크레이터(Shackleton Crater)로서 달

의 남극이 이 크레이터 안에 존재하는 지역이다. 이 영

역은 크레이터 링의 그림자로 인해 음영지역이 존재하

는데 달의 자전축이 5도만 기울어져 있어 영원히 태양

이 비치지 않는 영구음영지역이 존재한다. 이와 같은

영구 음영 지역이 북극 근처의 크레이터에도 존재한다

는 주장이 있다 (Bussey et al. 2005). 이 지역에 착륙선

및 로버를 이용한 직접적인 관측은 달에 물 존재에 대

한 연구를 심층적으로 할 수 있을 것이라고 기대한다.

소속 기관

연구주제

경희대학교

우주탐사학과

Lunar Sodium Exosphere

경희대학교

우주탐사학과

달 표면 나이 및 입자크기 분포

부경대학교

환경,해양대학

달 지진

성균관대학교

건설환경연구소

달 중력장 분포 및 측정

성균관대학교

사회환경시스템공학과 달 중력장 분포 및 측정

연세대학교

천문우주학과

달의 조도 및

전지구알베도 변화추이

충남대학교

천문우주과학과

달 표면의 cosmic ray 영향

충남대학교

천문우주과학과

달 동굴 탐사 DB

한국과학기술원

우주과학실험실

Hyperspectral camera

Stereo imager

한국과학기술원

우주과학실험실

달 주변 고에너지

입자환경관측 탑재체

한국지질자원연구원

행성표면 분석기술 (X-선)

GIS기반 달 표면

한국천문연구원

Tidal evolution

한국천문연구원

ILN

(International Lunar Network)

한국천문연구원

LRO 달 탐사선 레이저 거리측정

한양대학교

토목공학과

Lunar concrete, 복제토

항공우주연구원

우주과학연구팀

Lunar dust &

Water, Landing site

표 4. 현재 국내에서 달 과학 연구를 진행하고 있는

연구 그룹 (2012년 10월 현재)

B), C) 달에서 중요한 연구 중에 하나는 표면 중력

에 대한 연구이다. 달의 표면의 중력지도를 살펴보는

지역, 지형마다 그 값이 다르게 나타나는데 그 원인에

대해서는 아직 명확하게 밝혀지지가 않았다. B) 지역

과 C)지역은 그 차이가 크게 나타나는 지역으로서 이

지역의 토양 및 내부 구성 물질 분석을 통해 정밀한 중

력 분포와 형성에 대한 관계를 해명할 수 있을 것이라

고 기대한다. 또한 크레이터 많이 존재하는 이 두 지역

은 현재 국내에서 연구되고 있는 인간 상주 시설의 기

서행자 외 / 항공우주산업기술동향 10/2 (2012) pp. 93~101

101

본이 되는 동굴을 찾을 수 있는 좋은 기회이기도 하다.

D) 달의 적도에 지역에 그리고 전면부와 후면부의 경

계에 걸쳐 있는 크레이다. 이 지역은 달의 칭동에 의해

때에 따라 전면부와 후면부가 되는 지역이다. 따라서

이 지역은 미약하나마 존재하는 달의 대기 연구를 시

간에 따른 변화와 지구와의 관계에 따른 연구를 진행

하여 비교 분석 할 수 있는 곳이다. 또한 현재 본 연구

팀의 달과학 워킹그룹에서서 진행하고 있는 달 표면의

먼지에 대한 연구 자료도 제공해 줄 수 있다. 부유된 먼

지 입자가 태양빛에 의해 영향을 받는지 지구에 의해

영향을 받는지 등에 대한 연구가 가능한 지역이다.

국내 연구 그룹들의 연구 내용을 토대로 선정해본

이 착륙지들은 향후 국내 자력으로 달 착륙선을 보낼

때 착륙지 선정을 하는 과정에서 고려될 수 있을 것이

라고 기대한다.

또한 본 연구의 내용은 달 착륙선 뿐만 아니라, 2020

년에 계획하고 있는 달 궤도선이 달 탐사에 있어서 수

행할 임무를 결정하는 데에 기초 자료로서 활용 및 적

용될 수 있을 것이라고 기대한다.

참고문헌

1. Bussey, D. B. J., Fristad, K. E., Schenk, P. M.,

Robinson, M. S., Spudis, P. D., "Constant

illumination at the lunar north pole", Nature,

Vol 434, 2005, p.842

2. Duke, Michael B., Hoffman, Stephen J.,

Snook, Kelly, “Lunar Surface Reference

Missions: A Description of Human and

Robotic Surface Activities”,

NASA/TP-2003-210793, 2003

3. Greeley,

Ronald,

“Mars

Landing

Site

Catalog”, Arizona State University

4. Lodders, Katharina and Fegley, Bruce Jr.,

“The Planetary Scientist's Companion”,

Oxford University Press, 1998

5. [Arizona Univ.]

http://Target.lroc.asu.edu/da/qmap.html

6. [Fourmilab]

http://www.fourmilab.ch/earthview/lunarf

orm/landing.html

7. [LOLA]

http://lunar.gsfc.nasa.gov/lola/index.html

8. [LPI] Lunar and Planetary Insitute,

http://www.lpi.usra.edu

9. [LROC] http://lroc.sese.asu.edu/

10. [NSSDC] http://nssdc.gsfc.nasa.gov