Space Policy Research

Space Policy Resear

vol. 10

vol. 1

54

우주상황인식 주요국 및 국제기구 기술정책 동향

우주정책

08

인·태지역 주요국의 우주 국제협력 현황과 전망

42

중국의 우주정책 변화

68

위성 근접상황과 전파간섭 발생 빈도의 시계열 분석:

우주 지속 가능성에 대한 시사점

84

AAM의 군사적 운용을 위한 정책적 발전방향

이슈분석

I. 우주정책

8

우주정책연구2024 Vol.10

8

인·태지역 주요국의 우주 국제협력

현황과 전망

신상우ㅣ선임연구원

한국항공우주연구원

전략기획본부 정책팀

swshin@kari.re.kr

인도·태평양 지역의 국가들은 우주 국제협력을 통해 경제적, 안보적, 과학적 목표를 달성하려는 노

력을 강화하고 있다. 미국과의 동맹을 기반으로 한 일본과 호주는 민간 및 공공 부문의 협력을 통해

우주 기술 개발과 안보 협력을 확대하고 있다. 인도는 자국의 기술 역량과 우주 탐사를 발전시키며,

다자 및 양자 협력에서 주도적 역할을 하고 있다. 캐나다는 국제우주정거장(ISS)과 아르테미스 프로

그램을 통해 미국 및 글로벌 파트너들과 협력을 강화하고 있으며, 민간 부문의 통합과 상업화 역량 확

대를 전략적으로 모색 중이다. 이 지역의 국가들은 기후변화 대응, 우주 상황 인식, 데이터 공유를 포

함한 다양한 분야에서 협력을 확대하고 있으며, 지속 가능한 우주 거버넌스를 구축하기 위해 다자간

협력에 적극 참여하고 있다. 앞으로 상업적, 안보적 역량의 통합과 기술 혁신을 통한 상호협력 강화

가 주요 과제로 예상된다.

초 록

Key Words : Internationalcooperation(국제협력),인도태평양지역(APACregion),SpacePolicy(우

주정책),4자 안보 협의체(QUAD)

1. 서론

우주 기술은 오늘날 우리의 삶에 깊숙이 스며들어 있으며, 통신, 내비게이션, 안전, 안보 등 다

양한 분야에서 중추적인 역할을 하고 있다. 지구를 도는 수천 개의 위성은 현대 사회의 글로벌 네

트워크를 구성하며, 스마트폰부터 기상 예보, 농업까지 우리의 일상생활에 필수적인 서비스를

제공하고 있다. 더 나아가, 심우주 탐사는 건강, 정보 기술, 산업 생산성 등 여러 분야에서 과학적·

기술적 진보를 이끌며 국제적 위상을 높이는 데 기여하고 있다.

또한 우주 영역은 이제 공중, 육지, 해양, 사이버 공간과 함께 국가 안보를 위한 필수 작전 영역

으로 자리 잡았다. 특히 군사 작전에서 우주 자산의 중요성은 날로 커지고 있으며, 이를 통해 전

력 투사와 국방 활동이 가능해지고 있다. 2023년 전 세계 군사 우주 예산은 570억 달러로, 전체

9

I. 우주정책

정부 우주 지출의 절반에 가까운 비중을 차지하고 있다. 미국과 중국 간 전략적 경쟁이 우주 영역으로 확대되면서 우

주 군사화와 무기화에 대한 우려가 더욱 커지고 있다.

이와 동시에, 우주 영역은 민간 부문이 필수적인 역할을 수행하며 점차 다원화되고 있다. 오늘날 우주 활동의 상당

부분은 민간 기업에 의해 수행되고 있으며, 이를 통해 정부와 기업 간의 새로운 협력 시대인 ‘스페이스 4.0’이 도래했

다. 2024년 기준 6,300억 달러로 평가된 우주 경제는 2035년까지 1조 8천억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 민간 부

문에 더 많은 기회를 제공할 것으로 기대된다.

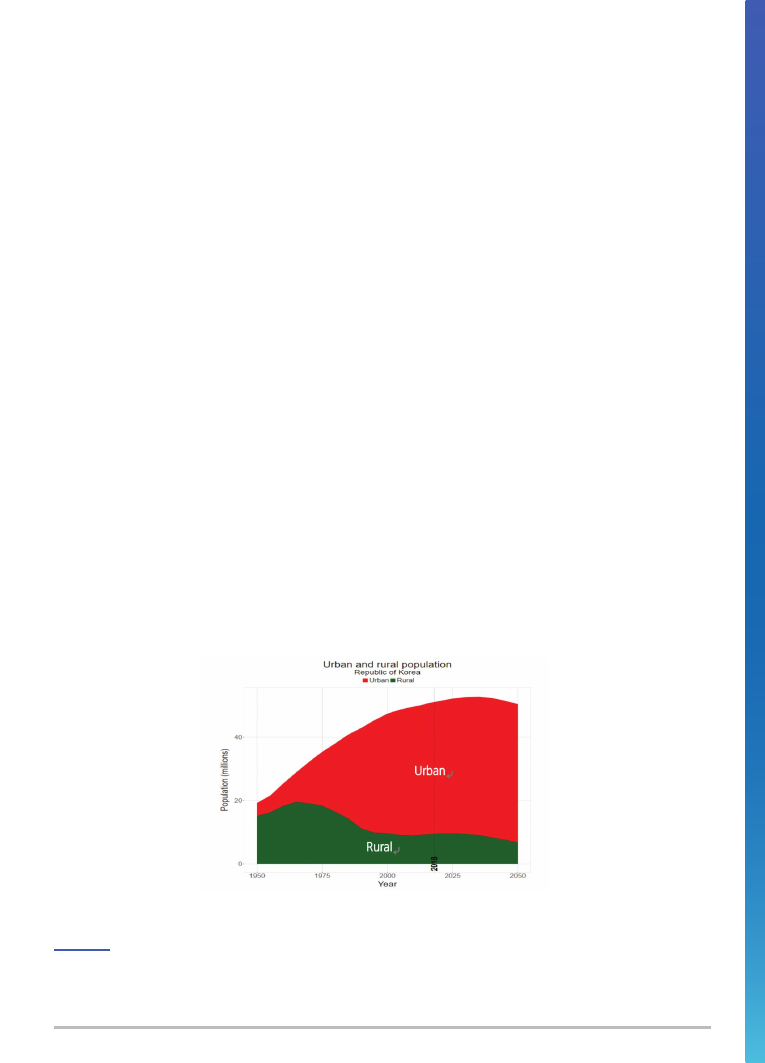

현재 80개국이 우주 프로그램을 운영하고 있으며, 이는 2000년의 40개국 대비 두 배로 증가한 수치이다. 아시아는

독립적 우주 역량을 보유한 국가들이 세계에서 가장 밀집된 지역으로, 현대 우주 경쟁의 중심지로 부상하고 있다. 국

가들은 우주의 전략적·경제적 중요성을 인식하며 우주 역량 개발에 박차를 가하고 있으며, 심화되는 경쟁과 우주 혼잡

문제는 새로운 법적·제도적 틀과 협력이 필요하다는 논의를 촉진하고 있다.

우주는 과거 소수 국가만이 접근할 수 있었던 독점적 영역이었으나, 이제 점점 더 많은 인도·태평양 국가들에게 새

로운 개척지가 되고 있다. 지난 20년간 아시아가 이룬 눈부신 경제적·기술적 성장은 이 지역을 현대 우주 경쟁의 최전

선으로 이끌고 있다. 이 글은 우리나라가 입지한 인도-태평양 지역의 미국, 중국, 일본, 인도 등 주요 우주 강국과 캐나

다, 호주와 같은 중견국의 우주정책 및 프로그램의 최근 동향과 2025년도 국제협력 활동을 전망한다. 6개 국가의 우

주 활동에 초점을 맞추고 있지만, 인도 태평양 지역의 많은 다른 국가들 또한 빠른 속도로 우주 개발을 추진하고 있기

때문에 우주 지정학의 중심으로 떠오르고 있음을 보여준다.

미국은 세계에서 가장 활발하게 우주 활동을 전개하는 국가로, 최근 상업적 우주활동의 양상이 변화하고 있으며 국

제 협력 역시 빠르게 진화하고 있다. NASA는 국제 및 상업 파트너들과 협력하여 본격적인 달 복귀 프로그램을 추진 중

이며, 장기적으로 화성 탐사를 목표로 하고 있다. 또한, 신설된 미국우주군(U.S. Space Force)은 우주 활동의 보호를

포함한 새로운 임무를 정의하고 있으며, 저궤도(LEO)를 넘어 더 큰 역량을 발휘하는 데 초점을 맞추고 있다.

민간 부문에서는 NASA와 국방부의 수주를 받아 활동하는 것에 그치지 않고, 상업적 발사 서비스와 유인 우주 비행

시장 개척에 나서고 있다. 나아가 과학적 탐사와 탐험을 목표로 하는 야심 찬 계획도 실행 중이다. 그러나 이러한 노력

은 경제적 현실의 한계를 드러내고 있다. 정부 예산과 민간 투자 모두 정책 입안자와 기업가들이 꿈꾸는 수준에 미치

지 못하고 있는 것이다. 이에 따라 2025년에 출범할 트럼프 행정부 2기에서는 현재 미국의 우주 활동 현황과 미래 방

향에 대해 새로운 시각을 제시할 것으로 전망된다.

2. 미국

10 우주정책연구2024 Vol.10

미국은 여러 정부 기관에 걸친 광범위한 우주 활동을 통해 세계에서 독보적인 우주 리더십을 유지하고 있으며,

이러한 활동에는 수천 개의 상업 기업과 수십 개의 비영리 단체가 참여하고 있다. 미국은 우주 발사(로켓), 유인

우주 비행, 행성 탐사, 천체물리학(우주 망원경), 지구 관측, 통신, 국방 응용, 위성 제작 등 다양한 분야에서 그 입

지를 확고히 하고 있다.

미국은 1960년대 후반부터 우주 분야 전반에서 리더십을 발휘해 왔으나, 분야별로는 역동적인 변화가 있었다.

1990년대에는 상업 우주 발사 분야에서 리더십을 잃었고, 2012년 우주왕복선 프로그램 종료 이후 유인 우주 비

행 능력을 상실했으며, 한동안 미국의 위성 제작 산업도 침체기를 보였다. 그러나 지난 10년간 상업 우주 산업이

급성장하면서 이러한 모든 분야에서 미국은 다시 우위를 되찾았다. 같은 기간, 미국 지 못하면서 쇠퇴했다. 반면,

중국은 세계 제2의 우주 강국으로 확고히 자리 잡았으며, 인도, 일본, 한국과 같은 아시아 국가들도 최근 몇 년간

우주 분야에서 강력한 야망과 역량을 보여주고 있다.

NASA는 1958년 아이젠하워 행정부 시기에 설립되었으며, 존 F. 케네디 대통령의 강력한 지지를 받아 “인간

을 달에 착륙시키고 무사히 지구로 귀환시키는 것”이라는 명확한 목표를 설정했다. 1969년 이 목표는 아폴로 11

호의 성공으로 이루어졌다. 이후 NASA는 수십 년간 주목할 만한 우주 업적을 이루었으나, 꾸준히 감소하는 예산

문제에 직면했다. 1960년대 황금기에 비해 연방 지출에서 NASA 예산이 차지하는 비중은 10분의 1 이상 감소했

으며, 최근 들어 명목상 예산이 증가했음에도 인플레이션을 감안하면 NASA의 예산은 사실상 정체 상태에 있다.

현재 NASA의 연간 예산은 약 250억 달러 수준으로, 이는 연방 정부 지출의 0.4%에서 1.0%를 차지하고 있다.

NASA는 화성과 외태양계 행성 탐사에서 독보적인 성과를 내고 있으며, 유인 우주 비행은 여전히 저궤도(LEO)

에 국한되어 있지만, 우주왕복선 프로그램을 통해 재사용 가능한 우주선을 활용하는 새로운 방식을 개척했다. 국

제우주정거장(ISS)의 규모는 매우 주목할 만하며, 이는 NASA의 우주 임무 중 가장 성공적인 사례 중 하나로 평

가받고 있다. 2017년 트럼프 행정부는 미국인들을 다시 달로 보내고 궁극적으로 그 너머까지 탐사하겠다는 목

표를 약속했다. 당시 트럼프 행정부의 첫 번째 우주 정책 지침은 아폴로 프로그램의 “깃발과 발자국(flags and

footprints)” 모델에서 벗어나, 오바마 행정부의 “장기적인 탐사 목표 설정”이라는 접근을 보다 현실적으로 전환

한 것으로 평가된다. 이는 지속 가능하고 장기적인 인간 탐사 및 개발을 목표로 삼았으며, 이전에는 정치적으로

실현 불가능하다고 여겨졌던 분야에 대한 중요한 전환점을 나타냈다.

현재 미국 우주정책의 핵심은 아르테미스(Artemis) 프로그램으로 구현되고 있다. 아르테미스는 미국 우주비행

사를 달 궤도로 복귀시키고, 달 표면 착륙 및 게이트웨이(Gateway)라는 이름의 궤도 달 기지를 건설하는 NASA

의 다각적 인간 중심 프로그램이다. 이 프로그램은 여러 상업 공급업체와 국제 파트너의 시스템 요소를 활용하

는 복잡한 구조로 이루어져 있으며, 설계와 운영의 많은 부분에서 민간 공급업체들이 주요 역할을 하고 있다. 예

를 들어, SpaceX의 혁신적인 스타쉽(Starship) 변형이 아르테미스의 첫 번째 인간 착륙 시스템으로 선정된 것

은 주목할 만한 사례이다.

2.1 주요 우주활동과 프로그램

I. 우주정책 11

아르테미스 프로그램의 초기 일정은 2024년 말까지 게이트웨이 완성과 달 착륙을 목표로 했으나, NASA는 현

재 아르테미스 III 임무(인간 달 착륙 포함)가 2026년 9월까지 비행하지 못할 것으로 예측하고 있다. 미국 회계감

사원(GAO)은 2027년이 더 현실적일 것이라고 보고 있으며, NASA 관리자 빌 넬슨은 최근 중국이 미국보다 먼저

유인 달 착륙을 달성할 가능성에 대해 우려를 표명했다. 이에 따라 일부 보고서에서는 NASA가 아르테미스 III 임

무를 착륙이 아닌 다른 임무로 전환할 가능성도 언급되고 있다.

1960년대 이후 처음으로 NASA의 과학임무본부(Science Mission Directorate)가 유인 탐사 목표와 긴밀히

연계되고 있다. 상업 달 화물 서비스(CLPS) 프로그램은 고정 가격 계약을 통해 NASA, 국제, 상업적 화물을 달 표

면에 전달할 로봇 달 착륙선을 제작하는 여러 상업 기업에 자금을 지원하고 있다. 2024년 초 두 개의 CLPS 임무

가 발사되었으나, 하나는 추진 문제로 실패했고 다른 하나는 착륙 후 전복되었다. 그럼에도 불구하고 향후 몇 년

간 추가적인 CLPS 임무들이 계획되어 있다.

NASA는 소행성 탐사에서도 중요한 성과를 거두었다. 2023년 OSIRIS-REx 임무는 소행성 베누(Bennu)에서

수집한 샘플을 지구로 가져왔으며, 2022년 DART(Double Asteroid Redirect Test) 임무는 소행성의 궤도를

미세하게 조정할 수 있는 우주선의 능력을 성공적으로 입증했다. 또한, 금속 소행성 사이키(Psyche)를 탐사하기

위한 우주선이 발사되었으며, 외태양계 얼음 위성을 탐사하기 위한 주요 임무들이 개발되고 있다. 유로파 클리퍼

(Europa Clipper) 궤도선은 목성의 유로파를 탐사하기 위해 2024년 발사되었고, 드래곤플라이(Dragonfl y) 임

무는 2028년 토성의 위성 타이탄으로 핵추진 헬리콥터를 보내 탐사를 수행할 예정이다.

NASA는 우주 기반 천문학, 천체물리학, 그리고 태양 물리학에서도 선도적인 위치를 유지하고 있다. 제임스 웹

우주망원경(JWST)은 적외선부터 X선에 이르는 스펙트럼을 다루는 우주 기반 관측소로서 NASA 천체물리학의

위상을 높였으며, 파커 태양 탐사선(Parker Solar Probe)은 최초로 태양 대기에 진입하며 시속 50만 킬로미터

의 속도를 기록했다. 심우주 기후 관측소(DSCOVR)는 NOAA와 협력하여 지구-태양 라그랑주점 1(L1)에 위치해

지구에 영향을 미치는 우주 기상 이벤트를 지속적으로 분석하고 있다.

아르테미스 프로그램의 지연과 동반된 비용 초과는 NASA의 예산에 큰 압박을 가하고 있다. 의회와 백악관이

예산 합의에 이르지 못하면서 임시 예산(continuing resolution) 하에 NASA는 예산 불확실성에 직면해 있으며,

제트추진연구소(JPL)는 이에 따라 직원 감축까지 단행해야 했다. 화성 샘플 귀환(Mars Sample Return) 미션은

재정적으로 지속 가능하지 않다고 판단되어 NASA는 새로운 접근 방식을 찾기 위해 제안을 다시 모집하고 있다.

미국이 주도한 국제우주정거장(ISS)은 우주에서 성공적인 국제 협력의 사례로, 이는 아르테미스 프로그램에서

도 이어질 것으로 보인다. ISS는 미국 우주비행사들에게 우주에서 생활하고 일할 수 있는 공간을 제공했을 뿐 아

니라, 외교적 소프트 파워의 중요한 도구로도 작용했다. 특히 우크라이나 전쟁과 관련된 막대한 긴장 속에서도 미

국과 러시아 간 ISS 협력은 계속되고 있다. NASA는 이러한 협력의 성공을 이어가기 위해 아르테미스 아키텍처

개발에도 국제 파트너를 포함하고 있다.

12 우주정책연구2024 Vol.10

NASA와 미국 국무부가 공동으로 작성한 아르테미스 협정은 달 탐사 및 개발을 위한 국제 행동 규범으로, 1967년

우주 조약에 기반을 두고 있다. 이 협정은 우주 자원 상업 개발에 관한 규정을 문서화하며, 48개국(2024년 12월 9일

자)이 서명하였다.

미국은 저궤도에서 상업 공급업체를 적극적으로 활용하고 있다. 상업 궤도 운송 서비스(COTS) 프로그램과 이

를 기반으로 한 상업 재보급 서비스(Commercial Resupply Services)는 국제우주정거장으로의 물자 보급에서

성공을 거두었으며, SpaceX와 노스럽 그러먼(Northrop Grumman)이 주요 역할을 담당하고 있다.

결론적으로, 미국은 세계 우주 산업을 선도하며, 급격히 변화하는 환경 속에서도 지속 가능한 우주 탐사와 상업

적 혁신을 통해 새로운 가능성을 모색하고 있다.

미국 국방부(Department of Defense)는 2019년 창설된 우주군(U.S. Space Force)을 통해 우주에서의 점

점 커지는 미국의 역할을 잘 보여주고 있다. 일각에서는 우주의 군사화에 대한 우려를 제기하고 있으나, 미국의

우주 프로그램 역시 러시아와 중국과 마찬가지로 군사적 개발에서 시작되었다는 점을 주목할 필요가 있다. 미국

의 우주 활동은 1940년대 군사적 준궤도 발사로 시작되었으며, 최초의 미국 위성인 익스플로러(Explorer)와 뱅

가드(Vanguard)는 각각 육군과 해군에 의해 제작되었다. 첫 번째 미국 우주비행사들 역시 모두 군 출신으로, 개

조된 대륙간 탄도미사일(ICBM)을 통해 우주로 발사되었다.

미국 군대의 모든 부문이 우주 관련 임무를 수행해 왔으나, 공군은 대부분의 위성 발사와 관리에서 선도적 역할

을 맡아왔다. 우주군의 초기 역할은 이러한 활동들을 통합하여 전적으로 우주에 헌신하는 조직으로 만드는 것이

었다. 2023년 9월, 우주군은 “우주의 국가적 이익을 확보한다(Secure our Nation’s interests in, from, and

to space)”라는 새로운 임무 선언문을 채택했으며, 이는 미국 정부와 상업적 우주 활동을 방어하는 명확한 역할

을 시사한다. 우주군은 달 탐사와 상업적 개발이 활성화되는 상황에서 지구와 달 사이 우주(cislunar space)에

점점 더 초점을 맞추고 있다.

공군 연구소(Air Force Research Laboratory)는 우주군을 지원하는 임무를 맡고 있다. 우주 이동체 참모본부

(Space Vehicles Directorate)은 우주군과 협력하여 최첨단 실험 부품 및 위성 시스템을 개발, 테스트, 배치하고

있으며, 추진참모본부(Propulsion Directorate) 등 다른 연구소 부문들도 우주군을 지원하고 있다.

우주개발국(Space Development Agency)은 2019년에 설립되어 2022년에 우주군에 통합되었으며, 혁신적

인 기술과 상업 기술을 군사적 우주 응용에 집중하고 있다. 이 기관은 특히 저비용 상업 위성의 대규모 군집을 활

용하여 미사일 추적을 강화하는 데 주력하고 있다. 또한 국방혁신단(Defense Innovation Unit)의 우주 포트폴

리오는 즉각적인 국방 요구를 해결하면서도 장기적인 산업 성장을 지원하고 있다. 이 부서는 우주군의 신속 발사

(responsive launch) 역량 확보 노력에도 참여하고 있으며, 이는 단기간 내 우주 자산을 배치할 수 있는 능력을

2.2 주목해야 할 우주기관

I. 우주정책 13

의미한다. 2023년 우주군은 상업 위성을 상업 로켓에 통합하여 24시간 이내에 발사하는 사전 준비 노력을 성공

적으로 수행했으며, 이는 현재 다른 어떤 국가도 보유하지 못한 역량이다.

국가정찰국(National Reconnaissance Offi ce, NRO)은 국방부 산하 기관으로, 정부 위성을 제작, 발사, 운영

하며 궤도 정찰 임무를 수행하고 있다. 이 기관은 국가지리정보국(National Geospatial-Intelligence Agency,

NGA)과 협력하여 우주에서 수집된 데이터를 군 및 정보기관에 제공하며, 두 기관 모두 소형 상업 위성 군집을 운

영의 일부로 수용하고 있다. 국방부는 또한 통신을 위해 유연한 저궤도 위성 군집을 적극 활용하고 있다. 특히 러

시아-우크라이나 분쟁에서 SpaceX의 스타링크(Starlink) 시스템이 그 가치를 입증한 이후 군용 등급 버전의 위

성을 배치하고 있다.

미국의 상업 우주 사업은 연방항공청(FAA)과 국립해양대기청(NOAA) 내 관련 부서들에 의해 감독되고 촉진되

고 있다. FAA의 상업 우주운송국(Offi ce of Commercial Space Transportation)은 상업 우주선의 발사와 재진

입을 규제하고 있다. 2018년 백악관의 우주정책지침에 따라 NOAA의 우주상업국(Offi ce of Space Commerce)

은 과거 군대에서만 담당했던 우주 상황 인식 업무를 맡게 되었으며, 여기에는 충돌 가능성 경고(conjunction

warnings)를 발송하는 작업도 포함된다. 러시아와 중국도 유사한 우주 추적 노력을 기울이고 있는 것으로 보이

지만, 이들의 데이터베이스는 불투명하다. 반면, 미국의 우주 추적 데이터는 대부분 공개적으로 제공되며, 전 세

계 정부와 상업 운영자들에게 무료로 경고 서비스를 제공하고 있다. 우주상업국은 발사 및 재진입 활동을 통합하

는 우주 교통 조정 시스템을 개발 중에 있다.

미국 정치 시스템 내에서는 FAA 상업 우주운송국과 NOAA 우주상업국 간의 규제 역할 분배에 대한 논쟁이 계

속되고 있다. 일부 전문가들은 이러한 논쟁이 위성 관리 및 우주 쓰레기 추적이라는 점점 더 중요한 작업의 진행

을 지연시키고 있다고 지적하고 있다

우주 기업은 미국의 민간 및 군사 우주 활동에서 경쟁 우위를 유지하는 데 필수적이며, 자체적으로도 중요한

역량을 가진 부문이다. 이들은 광범위한 공급망을 가진 주요 전통 기업과 점차 성공을 거두고 있는 스타트업들

로 구성되어 있다.

미국 경제분석국(Bureau of Economic Analysis)은 2022년 미국의 우주 경제 활동이 미국 GDP의 0.5%에

해당하는 1,318억 달러를 차지했으며, 34만 7천 개의 일자리를 지원했다고 보고했다. 인플레이션 조정 후 이 수

치는 2.3% 성장했으며, 이는 전체 경제 성장률인 1.9%를 상회하는 수치이다. 이러한 성장의 상당 부분은 우주군

과 NASA의 아르테미스 프로그램에 대한 정부의 국방 지출로 인해 이루어진 것이다.

미국의 상업 발사 기업들, 특히 SpaceX가 이끄는 기업들은 이제 전 세계 발사 활동의 대부분을 차지하고 있다.

2023년에는 총 223회의 궤도 우주 발사가 이루어졌으며, 이 중 212회가 성공했다. 이 가운데 116회는 미국에서

2.3 상업적 우주활동

14 우주정책연구2024 Vol.10

이루어졌고, 모두 상업 기업이 수행했다. SpaceX는 98회의 발사를 기록하며 압도적인 점유율을 보였고, 미국 기

반 Rocket Lab은 10회의 발사(이 중 7회는 뉴질랜드에서 진행)를, United Launch Alliance는 3회를 기록했다.

반면, 유럽은 2023년에 단 3회의 발사를 기록했다.

2023년 발사된 2,664개의 위성 중 2,166개는 미국 위성으로, 대부분이 SpaceX에 의해 제작되고 운영되었다.

이는 20년 전인 2003년에 전 세계적으로 발사된 위성 수가 88개에 불과했던 것과 비교하면 놀라운 성장이다. 특

히 SpaceX의 스타링크 군집은 새로운 위성 발사 대부분을 차지하고 있으며, 2024년 8월 기준 궤도에 있는 스타

링크 위성은 6,350개에 달한다. 최종적으로 스타링크는 42,000개의 위성 발사를 목표로 하고 있다. 한편, 아마존

의 프로젝트 카이퍼(Project Kuiper)도 네트워크를 위해 3,000개 이상의 위성을 목표로 하고 있다.

미국의 원격탐사(remote-sensing) 운영자들은 적외선, 가시광선, 능동 레이더를 포함한 다양한 스펙트럼으로

지구를 관측하기 위해 수백 개의 위성을 발사했다. 상무부 우주상업국은 이 분야에서 미국의 경쟁력을 높이기 위

해 NOAA의 규제 제한을 완화했다.

상업 우주 활동은 다양한 비영리 조직의 강력한 지지를 받고 있다. 우주협회(National Space Society)는 1987

년 우주연구소와 L-5 협회의 합병으로 설립되었으며, 유인 우주 비행과 태양계 정착을 옹호한다. 이 단체는 우주 태

양광 발전 위성 개발을 추진하는 데도 적극적으로 활동하고 있다. 우주탐사 및 개발을 위한 학생단체(Students for

the Exploration and Development of Space)는 유사한 원칙에 기반하여 설립된 대학생 조직이다. 플래니터리

소사이어티(Planetary Society)는 칼 세이건(Carl Sagan)이 설립한 단체로, 태양계의 과학적 탐사, 특히 로봇 탐

사선, 착륙선, 로버에 중점을 둔다. 스페이스 파운데이션(Space Foundation)은 매년 주요 우주 심포지엄(Space

Symposium)을 개최하는 영향력 있고 자금이 풍부한 단체이다.그 외에도 스페이스 프런티어 재단(Space Frontier

Foundation), 화성 협회(Mars Society), 어스라이트 재단(Earthlight Foundation), 클럽 포 더 퓨처(Club for the

Future), 비욘드 어스 연구소(Beyond Earth Institute) 등 다양한 단체가 존재하며, 이들은 수십만 명의 회원으로

구성되어 있다. 이들은 모두 정부 및 상업 우주 임무를 지원하기 위해 로비와 옹호 활동을 진행하고 있다.

주요 산업 단체로는 상업우주 비행연맹(Commercial Spaceflight Federation), 심우주 탐사연합(Coalition

for Deep Space Exploration), 미국 항공우주학회(American Institute of Aeronautics and Astronautics) 등

이 있으며, 이들은 수십 개의 기업과 수천 명의 우주 전문가를 대표하고 있다. 다른 어떤 나라도 미국만큼 강력한

시민 및 산업 옹호 네트워크를 보유하고 있지 않다.

미국의 우주 정책은 주로 백악관이 주도하며, 부통령이 대통령의 주요 고문 역할을 맡고 국가우주위원회

(National Space Council)의 의장을 겸한다. 국가우주위원회는 국무장관, 국방장관, 국가안보보좌관, 합참의

장, 그리고 우주 관련 이해관계를 가진 주요 정부 인사들로 구성된다. 차기 행정부의 광범위한 우주 정책 목표는

대통령직 인수팀, 특히 NASA와 국방부 인수팀에 의해 설정된다.

2.4 전망

I. 우주정책 15

공약:

- 미국 근로자들은 지구상에서 가장 생산적이고 재능 있으며 혁신적인 인재들이지만, 그들이 잠재력을 발

휘하지 못하는 이유는 민주당의 정책 때문임

- 공화당의 ‘미국 우선 경제계획’은 다섯 가지 핵심 원칙에 기반합니다: 1)규제 완화, 2)세금 감면, 3)공정

무역 거래 확보, 4)저렴하고 안정적인 에너지 공급 보장, 그리고 5)혁신 장려

5. 혁신 장려

- 공화당은 미래의 경제적 번영을 위한 길을 열고, 신흥 산업에서 세계를 선도

- 우주에서의 자유, 번영, 안전 확대

하원 과학기술위원회(House Science and Technology Committee)와 상원 상업·과학·교통위원회(Senate

Committee on Commerce, Science, and Transportation)는 우주정책의 세부 사항을 설정하는 데 중요한

역할을 맡고 있다. 대통령의 거창한 비전도 이러한 위원회에서 좌절되는 경우가 많다. 또한, 관리예산국(OMB)은

우주 프로젝트에 대한 공적 자금 사용을 감독하며, 야심 찬 프로젝트들의 일정 지연과 예산 초과가 반복되는 역사

를 고려해 우주 포트폴리오에 대해 보수적인 입장을 취하고 있다.

트럼프 행정부는 6개의 우주정책지침을 발표하고 국가우주위원회 회의를 8차례 개최하며, 수십 년 만에 가장

중요한 우주 정책 개혁으로 평가받았다. 트럼프 행정부는 국가우주위원회를 재설립하고, 상업 부문을 지원하며,

지속 가능한 방식으로 달에 복귀하고 이를 화성 유인 탐사의 발판으로 삼는 데 전념했다. 또한 사이버안보 및 우

주교통관리와 같은 우주 부문 내 중요한 문제를 다루었으며, 이러한 이니셔티브는 초당적 지지를 받아 바이든 행

정부에서도 유지되고 확장되었다.

2021년 12월, 바이든 행정부는 첫 국가우주위원회 회의에 앞서 우주 우선순위에 대한 프레임워크 문서를 발표

했다. 이 문서는 우주 활동을 “우리 삶의 방식에 필수적”이라고 규정하며, 우주가 미국 기술 혁신에 미치는 중요

성을 강조했다. 프레임워크는 기후 및 날씨 문제를 이해하는 데 있어 우주의 역할, 국방 및 국가 안보에서의 우주

의 중요성, 국제 협력의 영역으로서의 우주를 인정했으며, 또한 우주에서의 갈등을 피하는 중요성을 언급했다. 비

정부, 즉 상업적 우주활동 감독에서의 “명확성과 확실성”의 필요성을 제시하며 협력적인 규제 환경이 미국의 우

주 리더십 유지에 필수적임을 강조했다.

2022년 4월, 미국은 파괴적인 직접 상승형 위성 요격 시험(ASAT)을 실행하지 않겠다는 단독 약속을 발표했다.

이는 중국과 러시아의 ASAT 시험이 위험한 우주 쓰레기 구름을 생성한 것에 대한 대응이었다. 2023년 12월에는

세 번째 국가우주위원회 회의와 동시에, 백악관이 “미국의 국제 우주 파트너십 강화”라는 제목의 자료를 발표하

며, 아르테미스 협정의 확대와 국제 파트너와의 학문적·군사적 협력을 촉구했다.

<표 1> 2024년 미국 공화당 정강정책 우주분야 내용

16 우주정책연구2024 Vol.10

공화당의 리더십 하에 미국은 근지구 궤도에서 강력한 제조업을 구축하고, 미국 우주 비행사를 다시 달

에 보내고, 화성으로 향하게 할 것임. 또한 급성장하는 상업 우주 분야와의 협력을 강화해 우주 접근성, 우

주 거주, 자원 개발을 혁신할 것임

트럼프 행정부 2기의 구체적인 우주 정책 방향은 아직 공개되지 않았으나, 아르테미스 캠페인의 시작, 우주군

강화, 상업 우주활동 촉진을 통해 미국의 리더십이 더욱 강화될 것으로 전망된다. 2024년 공화당의 정강정책은

트럼프 후보의 선거 구호인 “미국을 다시 위대하게(Make America Great Again: MAGA)”를 바탕으로, 경제, 산

업통상, 인플레이션, 이민, 외교 등 20개 의제를 담고 있다. 이 정강정책은 이전보다 더 국수주의적이고 보호주의

적인 내용을 담고 있으나, 사회적으로는 덜 보수적인 방향으로 변화했다는 평가를 받고 있다.

공화당의 우주 관련 공약은 미국의 경제적 번영과 우주에서의 리더십 확대에 중점을 두고 있다. 공화당은 근지

구 궤도에서의 강력한 제조업 구축, 미국 우주 비행사의 달 및 화성 복귀, 상업 우주 분야와의 협력을 통해 우주

접근성, 거주, 자원 개발의 혁신을 약속하고 있다. 향후 미국의 우주 정책은 전 세계적인 리더십을 유지하며, 해외

기업들이 미국 주도의 우주 활동에 참여하도록 유도하는 방향으로 나아갈 것으로 예상된다.

중국의 점점 커지는 우주 역량은 우주 국제협력에서 가장 중요한 흐름 중 하나로 꼽힌다. 미국이 오랫동안 우주

분야에서 우위를 점유해 온 점과 현대 군대, 글로벌 경제, 그리고 일상생활이 우주 자산에 광범위하게 의존하고

있다는 점을 고려할 때, 중국이 우주 강국으로 부상하는 것은 국제 관계에 중대한 영향을 미친다. 최근 몇 년 동안

중국은 우주활동에서 중요한 발전을 이루며, 미국과의 역량 격차를 좁혔으며, 일부 경우에는 이를 뛰어넘는 성과

를 보였다. 군사적으로 중국은 접근 거부(Anti-Access/Area-Denial, A2/AD) 능력을 강화하고 있으며, 외교적으

로는 자국의 이익을 추구하기 위해 점점 더 많은 유인책을 활용하고 있다.

그러나 미국의 스타링크와 같은 군집위성의 확산은 중국의 대우주(counterspace) 전략에 중요한 도전으로 인

식되고 있다. 최근 중국 인민해방군 전략지원부대(PLA Strategic Support Force, SSF)의 해체로 상징되는 조

직적 비효율성은 중국이 우주 역량을 공동 작전에 활용하는 데 중요한 장벽이 있음을 시사한다. 또한, 외교적으로

중국은 아직 미국이 주도하는 아르테미스 협정에 대항할 명확한 비전을 제시하지 못하고 있으며, 그러한 비전을

실현할 정치적 자본도 부족한 것으로 평가된다.

3. 중국

I. 우주정책 17

중국의 우주 야망은 경제적, 안보적, 그리고 국가적 위상의 동기가 혼합되어 있으며, 이는 중국의 광범위한 목

표인 “중화민족의 위대한 부흥(zhonghua minzu weida fuxing)”과 “중국의 꿈(zhongguo meng)”과 연결되

어 있다. 중국은 2049년까지 “전방위적으로 강력한 우주 강국이 되겠다”는 목표를 추구하고 있다. 이러한 계획은

지난 20년 동안 주목할 만한 발전을 이루어냈다. 2003년, 중국은 자체 로켓으로 인간을 우주로 보낸 세 번째 국

가가 되었으며, 2007년에는 지대공 운동 에너지 요격체(KKV) 시험을 성공적으로 수행한 세 번째 국가가 되었다.

2020년에는 베이더우(BeiDou) 위성항법시스템의 글로벌 네트워크를 완성하며 미국 GPS, 유럽 갈릴레오, 러시

아 글로나스에 대응하는 시스템을 갖추었다.

중국은 우주 탐사에서도 중요한 이정표를 달성했다. 2019년, 달의 뒷면에 착륙한 최초의 국가가 되었으며,

2021년에는 화성 착륙선을 성공적으로 착륙시킨 두 번째 국가가 되었다. 또한 2022년에는 저궤도 우주정거장 톈

궁(天宮) 건설을 완료하며 국제우주정거장(ISS)의 퇴역 계획과 맞물려 자체 독립적인 우주 역량을 확보했다. 더

나아가, 중국은 러시아와 협력하여 2035년까지 국제 달 연구 기지를 건설하겠다는 계획을 발표했다.

3.1 배경

1956년: 우주 개발을 공식적으로 시작

1970년: 중국 최초의 인공위성 “둥팡홍 1호”를 창정 1호 로켓으로 궤도에 성공적으로 발사

1994년: 전 지구 위치 결정 시스템(GNSS) “베이더우(BeiDou)”를 발사

2003년: 첫 유인 우주 비행에 성공

2007년: 첫 번째 궤도 위성 “창정 1호”를 발사에 성공

2008년: 데이터 중계 위성 “톈롄 1호”를 발사

2013년: 첫 달 착륙에 성공(달 탐사선 “창어 3호”), 중국은 러시아와 미국에 이어 세계에서 세 번째로 달 착

륙에 성공한 국가가 됨.

2014년: 중국이 위성파괴(ASAT) 실험을 수행했다고 미국 정부가 발표, 중국은 미사일 요격 실험을 주장

2015년: 중국인민해방군(PLA)이 우주, 사이버, 전자기 분야를 통합적으로 다루는 전략지원부대를 설립

2016년: 세계 최초의 양자 통신 위성 “모자이”를 발사, 도청 불가능한 통신 확보에 앞장섬

2019년: 달 탐사선 “창어 4호”가 세계 최초로 달의 뒷면에 착륙

2020년: 달 탐사선 “창어 5호”가 달의 샘플을 채취하여 지구로 귀환

2020년: 전 지구 위치 결정 시스템(GNSS) “베이더우”가 완성

2021년: 화성 탐사 임무를 시작

2021년: 새로운 우주 정거장 “톈궁(天宮)”의 첫 번째 모듈을 발사

2022년: 중국의 ISR(정보 수집·감시·정찰) 위성이 2018년에 비해 두 배 이상인 250개 이상 증가(미국 국

방부 보고서)

<표 2> 중국의 우주개발 주요 마일스톤

18 우주정책연구2024 Vol.10

2022년: 새로운 우주 정거장 “톈궁(天宮)”의 건설 완료

2025년: 중국의 GNSS 시장의 가치는 1,560억 위안(약 234.4억 달러)에 이를 것으로 예상

2028년: 달 기지 기초 구조 설립(원자로 등 포함)

2030년: 유인 달 탐사, 세계 우주 강국의 대열에 서는 것을 목표로 함

2030년대: 유인 달 기지 건설

2045년: 완전한 우주 강국으로, 우주 기술의 세계 리더를 목표로 함

중국은 1995~96년 대만 해협 위기 당시 미국이 중국의 GPS 접근을 차단했다고 주장하며, 이를 계기로 독자적

인 위성항법시스템인 베이더우(BeiDou)를 개발하기 시작했다. 1999년 미국이 베오그라드의 중국 대사관을 실

수로 폭격한 사건 이후, 중국 지도자들은 대위성(anti-satellite, ASAT) 프로그램에 대한 지원을 강화했다. 이러

한 사건들은 중국이 미국의 우주 의존도를 활용하려는 전략적 사고를 발전시키는 계기가 되었다.

장쩌민(Jiang Zemin) 시기에는 “살수검(shashoujian)”으로 알려진 무기 개발에 집중했는데, 이는 군사적으

로 우세한 적과 싸우기 위한 비대칭적 능력을 의미한다. 중국 인민해방군(PLA) 분석가들은 이를 통해 미국 군대

의 “약한 갈비뼈(soft ribs)”를 겨냥할 수 있다고 평가했다. 이후 중국은 운동 에너지 요격체(KKVs), 지상기반 레

이저, 전파 방해(jamming), 전자기 간섭(electromagnetic interference) 등 광범위한 대우주(counterspace)

능력에 투자했다. 또한, 궤도간 작전 능력(co-orbital capabilities)과 로봇팔을 개발하고, 2021년에는 미국의

미사일 방어망을 우회할 잠재력을 가진 부분 궤도 폭격 시스템(fractional-orbital bombardment system)을

테스트했다.

중국의 포괄적인 대우주(counterspace) 능력은 전략적으로 대만 해협과 같은 근해에서의 접근 거부(A2/AD)

전략의 중요한 부분을 차지한다. 중국은 대우주 능력을 통해 전쟁 시 미국의 정보 우위를 차단하거나 위협적으로

차단할 수 있는 능력을 확보하고 있다. 이는 미국군의 통신, 타격 목표 설정, 정보 수집 및 정찰 능력을 방해함으

로써 해외 작전을 어렵게 만들 수 있다. 또한, 중국은 우주 자산을 활용해 인민해방군이 중국 해안선에서 더 멀리

작전할 수 있도록 지원하고 있으며, 장거리 탄도미사일의 사거리를 확장하여 A2/AD 전략의 범위를 넓히고 있다.

그러나 스타링크와 같은 군집위성의 부상은 중국의 A2/AD 전략 내 우주 구성 요소의 논리를 약화시키고 있다.

과거에는 소수의 위성을 무력화하거나 파괴하는 것만으로도 갈등 상황에서 우주 접근을 차단할 수 있었으나, 군

집위성은 단일 장애 지점이 없는 분산된 아키텍처를 제공한다. 이는 적의 타격 노력을 복잡하게 만들고, 회복력

을 크게 증가시킨다. 군집위성은 또한 미국의 거부를 통한 억제(deterrence-by-denial) 전략을 강화하며, 이는

중국이 미국의 우주 접근을 차단하는 것을 매우 어렵게 만들어 대우주 무기의 효용성을 감소시킬 가능성이 있다.

이러한 잠재력은 러시아-우크라이나 전쟁에서 입증되었으며, 이 전쟁은 스타링크 위성의 역할 때문에 “첫 번째

상업 우주전”으로 불리고 있다.

3.2 대우주 전략

I. 우주정책 19

그럼에도 불구하고 거대 위성군이 중국의 대우주 전략을 근본적으로 변화시키는 해결책은 아니다. 분석가들은

SpaceX CEO 엘론 머스크가 중국 내 광범위한 사업 이익을 가지고 있어, 대만에 스타링크 서비스를 제공하는 데

주저할 가능성이 있다고 지적한다. 이러한 우려로 인해 대만은 유텔샛 원웹(Eutelsat OneWeb)과 같은 다른 잠재

적 공급업체를 모색하고 있다. 또한, 군집위성의 존재는 중국이 위성 네트워크를 반격하기 위해 더 도발적이거나

무차별적인 수단을 모색하도록 유도할 수도 있다. 그러나 중국은 자체 위성 자산에 대한 의존도가 점차 증가하고

있어, 대규모 무차별 공격을 감행할 의지가 낮을 가능성이 있다.

중국의 대우주 전략 추진 과정에서 관료적 비효율성은 중요한 제약 요인으로 작용하고 있다. 2015년 창설된 전

략지원부대(SSF)는 우주, 사이버, 전자전 능력을 통합하여 PLA의 공동 작전 능력을 강화하려는 시도로 평가되었

다. SSF는 미국의 골드워터-니콜스 법(Goldwater-Nichols Act)을 모델로 하여 PLA의 조직 구조를 개선하고 새

로운 “전략적 최전선”에 초점을 맞추려 했으나, 2024년 해체가 발표되며 실패로 귀결되었다. SSF의 해체는 중국

이 여전히 조직 내 갈등을 극복하지 못했음을 시사하며, 향후 우주 자산을 공동 작전에 통합하는 데 어려움을 겪

을 가능성을 높인다.

중국의 관료적 비효율성은 국제 협력에서도 제약 요인으로 작용할 수 있다. 2007년 대위성 시험 당시 인민해방

군이 중국 외교부와의 조율 없이 독단적으로 활동했을 가능성이 제기되었으며, 2023년 미국 상공으로 정찰 풍선

을 발사한 사건 역시 관료적 비효율성의 결과로 간주된다. 이러한 문제는 우주 분야에서의 중국의 의사결정 과정

이 부정확한 정보를 바탕으로 이루어질 위험을 높이며, 이는 비용이 많이 드는 잘못된 판단을 초래할 가능성이 있

다. 이러한 이유로, 중국의 우주 개발은 단기적인 기술적 성공에도 불구하고, 장기적으로 조직적 비효율성과 내부

갈등이라는 구조적 제약에 직면할 가능성이 크다.

중국은 점점 강화되는 우주 역량을 국가 외교 목표를 실현하는 데 활용하고 있다. 2021년 발간된 백서에서 중국

은 우주 규칙과 규범을 촉진하는 데 더 적극적인 역할을 하겠다고 발표했으며, 이는 국제 거버넌스에서 더 큰 역

할을 담당하려는 중국 외교 정책의 방향성을 반영한다. 개혁개방 시기 이후, 중국은 주로 덩샤오핑의 “낮은 자세

유지” 전략을 따랐으나, 최근에는 증가하는 역량을 바탕으로 기존 유엔 기관뿐만 아니라 아시아인프라투자은행

(AIIB)과 일대일로(BRI)와 같은 대안적 기구를 통해 영향력을 확대하고 있다.

중국은 증가하는 우주 역량을 외교적 영향력 증대로 전환하기 위해 다양한 도구를 활용하고 있다. 베이징에 본

부를 둔 아태우주협력기구(APSCO)를 통해 지역 내 국가들이 모일 수 있는 장을 제공하며, 일대일로 우주 구상을

통해 다른 국가들에 로켓 발사, 위성 서비스, 그리고 데이터를 제공하고 있다. APSCO에는 중국, 방글라데시, 이란,

몽골, 파키스탄, 페루, 태국이 참여하고 있으며, 인도네시아와 터키는 가입 절차를 진행 중이다. 또한, 라틴아메리

카와 아프리카에 우주상황감시(SSA) 기지를 늘리고 있는데, 이는 공식적으로는 평화적 목적의 시설로 되어 있으

나, 미국 등에서는 군사적 목적도 포함된 것으로 보고 있다.

3.3 우주외교

20 우주정책연구2024 Vol.10

중국은 “우주정보 회랑”이라는 개념을 통해 통신, 원격 탐사, 위성항법시스템(GNSS)과 지상 시스템을 통합하

며, 이를 남아시아, 아프리카, 유럽, 아메리카 대륙과 연결하려 하고 있다. 중국의 베이더우 위성항법시스템은 미

국의 GPS를 대체할 세계 표준으로 자리 잡는 것을 목표로 하고 있으며, 우주정거장을 활용해 다른 국가들의 실

험을 수용함으로써 향후 국제우주정거장 퇴역 후 더 큰 영향력을 발휘할 가능성이 있다. 또한, 중국은 러시아와

협력해 2035년까지 국제 달 연구 기지(International Lunar Research Station)를 공동 건설하겠다는 양해각

서를 체결했다.

중국은 미국과 대립하는 대안적 우주 거버넌스를 구축하려 하고 있다. 예를 들어, 중국과 러시아는 우주에 무기

배치를 방지하는 조약(PPWT)을 제안했으나, 미국은 검증 메커니즘의 부족과 지상 기반 대위성 무기 추구를 허

용한다는 이유로 이를 거부했다. 중국은 또한 파괴적인 대위성 시험 중단 모라토리엄을 요구하는 미국 주도의 유

엔 결의안에도 반대했다. 미국과 일본이 1967년 우주조약의 대량살상무기 배치 금지 조항을 재확인하는 결의안

을 제안했을 때도 중국은 투표를 기권했다.

그러나 중국이 PPWT를 제외하고 미국과 차별화된 독자적 우주 외교 비전을 현실로 전환할 수 있을지는 불분

명하다. 중국은 NASA가 주도하는 아르테미스 협정에 대해 비판적이며, 이를 식민지 개척에 비유하기도 했으나,

아직 명확한 대안을 제시하지 못했다. 중국의 유일한 공식 입장은 UN COPOUS 법률소위원회에 제출한 의견에

불과하며, 이는 미국의 달 자원 활용 입장과 대체로 일치한다. 특히, 안전구역(safety zones)에 대한 논의를 제외

하면, 중국의 입장은 기존 국제법 원칙을 반복하는 수준에 머물러 있다.

중국이 아르테미스 협정에 대한 대안을 제시하지 못하는 이유는 명확하다. 우주 자원 활용에 대한 이해관계가

미국과 중국 모두에 공통적으로 존재하기 때문이다. 설령 중국이 대안적 자원 거버넌스를 제안한다고 해도, 이를

실현할 정치적 연합은 미국 주도의 아르테미스 협정과 비교해 훨씬 부족하다. 현재 아르테미스 협정에는 48개국

이 서명한 반면, 중국과 러시아가 주도하는 국제 달 연구 기지 구상에는 벨라루스, 파키스탄, 아제르바이잔, 베네

수엘라, 남아프리카공화국 등 13개 국가들만 참여하고 있다.

중국은 우주 분야에서 상당한 진전을 이루며 자국의 이익을 증진하기 위한 중요한 도구를 확보하고 있으나, 여

전히 여러 도전에 직면하고 있다. 우주 기술의 발전과 자산 활용의 증가로 인해 우주에 대한 중국의 의존도가 높

아지고 있으며, 이는 새로운 기술이 부상하면서 갈등 상황에서의 취약성을 증대시키고 있다. 예를 들어, 군집위

성과 같은 분산형 위성 아키텍처의 확산은 중국이 갈등 시 미국의 우주 접근을 차단하려 할 경우 그 비용과 위험

을 증가시키는 요인으로 작용하고 있다.

외교적으로도 중국은 우주 및 달 거버넌스에서 자국의 이익을 명확히 정의하고 미국의 이익과 어떻게 다른지

를 구체화하는 데 한계를 보이고 있다. 또한, 중국이 미국이 주도하는 국제 규범 체계에 대항해 독자적인 대안적

시스템을 성공적으로 발전시킬 수 있을지는 여전히 불확실하다. 현재까지 중국은 NASA가 주도하는 아르테미스

3.4 전망

I. 우주정책 21

협정에 비판적 태도를 보이며, 이를 식민지적 성격에 비유했으나, 명확한 대안을 제시하지 못했다. 이러한 상황은

국제 협력과 거버넌스의 주도권을 확보하려는 중국의 외교적 전략이 제한적임을 보여준다.

미국은 중국의 우주 역량에 적극적으로 대응하기 위한 노력을 강화하고 있으며, 특히 트럼프 행정부 2기에는 경

쟁 우위를 유지하기 위한 정책을 적극적으로 펼칠 것으로 예상된다. 미국은 기술적 발전을 통해 우주에서 거부를

통한 억제(deterrence-by-denial) 전략을 강화하고, 군집위성 및 민간 우주 기업과의 협력을 확대하여 우주에서

의 전략적 유연성을 높이고 있다.

그러나 기술 경쟁이나 억제 전략만으로는 우주에서의 장기적인 전략적 우위를 보장할 수 없다. 이는 미국이 기

술적 혁신뿐만 아니라, 중국이 대안적 시스템을 구축하지 못하도록 국제 규범과 협력 체계를 강화하고, 동맹국 및

파트너국과의 협력을 심화시키는 다각적 접근이 필요함을 시사한다. 미국의 전략은 단순히 중국을 억제하는 데 그

치지 않고, 우주 거버넌스의 기준을 설정하고 유지하며, 동맹과 협력 네트워크를 통해 규범 기반 질서를 강화하는

방향으로 나아가야 할 것이다

인도의 우주 프로그램은 1963년 남인도의 툼바에서 첫 사운딩 로켓을 발사한 이후로 큰 발전을 이루었다. 당시 발

사된 나이키-아파치 로켓은 NASA가 제공한 것으로, 이는 인도의 우주 프로그램이 국제 협력에 기반해 시작되었음을

보여준다. 자원이 부족한 개발도상국으로서 인도는 초기에는 우주를 사회적, 경제적 진보를 위한 수단으로 활용하는

데 중점을 두었다. 그러나 로켓과 같은 전략적 기술의 개발이 국가의 기술적 역량을 증명하고 더 강력한 국가들과 대

등한 위치를 차지하는 데 중요하다는 점을 인식했다.

오늘날 인도의 우주 프로그램은 여전히 사회적, 경제적 목표를 추구하면서도, 지난 10년 동안 몇 가지 중요한

변화를 겪어왔다. 인도는 군사와 안보 차원을 우주 프로그램에 포함하려는 노력을 강화하고 있으며, 이는 위성요

격무기(ASAT) 능력 개발과 인도 공군이 이끄는 삼군 통합 국방우주청(Defence Space Agency)의 설립에서 분

명히 드러난다. 이러한 변화는 인도가 우주를 단순한 사회적 도구로 보는 데서 벗어나 국가 안보와 전략적 자산

으로 인식하기 시작했음을 보여준다.

또한, 이전에는 정치인의 우선순위에서 벗어나 있던 우주 탐사와 과학적 목표가 점차 중요성을 얻고 있다. 이는 인

도가 단순히 지구 관측과 통신에 국한되지 않고, 심우주 탐사와 첨단 과학 연구를 통해 국제적 리더십을 추구하려는

의지를 나타낸다.

이러한 변화는 특히 중국의 대우주(counterspace) 능력 증대와 같은 인도 주변에서 심화되는 우주 경쟁을 반영한

다. 중국의 우주 역량 강화는 인도에게 새로운 안보적 도전을 제기하며, 이는 인도가 국가 안보를 중심으로 한 우주 프

로그램으로 방향을 전환하는 데 영향을 미쳤다. 이러한 경쟁은 가까운 미래에도 줄어들 가능성이 낮으며, 이는 인도의

4. 인도

22 우주정책연구2024 Vol.10

우주 프로그램이 다음과 같은 방식으로 발전할 가능성을 시사한다.

첫째, 우주 안보 역량을 강화하기 위한 기술적 투자와 제도적 정비가 이루어질 것이다. 둘째, 우주와 관련된 정책 조

치들이 더욱 체계적으로 추진될 것이다. 마지막으로, 국제 외교 무대에서 우주 안보를 둘러싼 협력과 전략적 관계를

강화하려는 노력이 가속화될 것이다.

1969년: 원자력부 산하에 인도우주연구기구(ISRO) 설립

1972년: ISRO의 활동을 감독하는 우주위원회와 우주청 설립

1975년: ISRO, 인도 최초의 위성 아리야바타를 소련의 발사장에서 연료로켓을 사용해 발사

1980년: 인도산 위성 발사로켓 SLV-3에 의한 국산 위성 “로히니 1호” 발사 성공

1982년: 인도 최초의 정지궤도 위성 통신 INSAT-1A 발사

1988년: 인도 최초의 지구관측위성(국산) IRS-1A 발사

1993년: 경량 극지궤도위성 발사로켓(PSLV) 초도 비행 시험

2001년: 중량 정지궤도위성 발사로켓(GSLV) 초도 비행 시험

2008년: ISRO, 찬드라얀 1호로 달 탐사 임무 시작

2013년: 인도 최초의 화성 탐사선(MOM) 발사

2014년: MOM이 화성 궤도에 진입

2017년: 중량 3.1톤의 대형 인공위성(GSAT-19)을 GSLV 마크 III로 발사

2019년: 인도 국방부 DRDO와 ISRO가 공동으로 위성 파괴(ASTA) 실험(미션 샤크티)

2023년: 달 탐사선 “찬드라얀 3호”가 세계 최초로 달의 남극 근처에 착륙

2025년: 일본과 공동으로 달의 수자원을 조사하는 LUPEX 임무를 예정

2025년: 인도 최초의 유인 우주 비행을 목표

2035년: 인도의 우주정거장 건설을 목표

2040년: 유인 화성 탐사를 목표

<표 2> 중국의 우주개발 주요 마일스톤

인도의 우주 프로그램은 초기부터 자국 인구의 사회적, 경제적 발전을 목표로 시작되었다. 초창기 수십 년 동안

농업 중심의 인도 상황에 맞추어 기상학, 통신, 원격 탐사에 집중하며 지구 관측 및 통신 위성 임무에서 높은 성숙

도를 달성했다. 이러한 성과를 바탕으로 인도우주연구기구(ISRO)는 일상적 임무를 넘어 우주 탐사를 우주 프로

그램의 핵심 목표로 포함하기 시작했으며, 이는 달과 화성 임무로 구체화되었다. 현재 ISRO는 2025년 말로 예정

된 첫 유인 우주 임무인 가가니안(Gaganyaan)을 준비하며, 우주 프로그램의 새로운 장을 열고 있다.

4.1 우주정책과 프로그램

I. 우주정책 23

인도가 이러한 우주 탐사 임무를 추진하는 데에는 몇 가지 논리적인 이유가 있다. 첫째, 원격 탐사 및 통신 위성

을 넘어 보다 정교한 우주 기술 개발은 성숙한 우주 프로그램의 특징이며, 이는 인도의 우주 역량이 성장함에 따

라 자연스러운 다음 단계로 간주된다. 둘째, 달 및 화성 임무와 같은 순수 우주 탐사는 경제적 부담에 대한 비판

을 받아왔으나, 이러한 임무들은 인도의 기술적 역량과 비용 효율성을 부각시키는 중요한 역할을 했다. 특히, 인

도는 저비용으로 복잡한 임무를 성공적으로 수행하며, 개발도상국을 포함한 여러 국가로부터 매력적인 우주 개

발 파트너로 인식되고 있다. ISRO는 이러한 성과를 통해 수익을 창출하고, 인도의 소프트 파워를 강화하며, 다양

한 국가의 위성 발사를 지원했다.

셋째, 우주 탐사 임무는 인도의 기술 혁신을 촉진하는 데 중요한 역할을 했다. 2008년 찬드라얀-1 임무를 계기

로 인도 심우주 네트워크(Indian Deep Space Network)를 설립하였고, 이를 통해 심우주 통신 기술 역량을 강

화했다. NASA와 유럽우주국(ESA)의 지원으로 통신 기술을 더욱 발전시켰으며, 이 기술은 우주뿐만 아니라 의료

용 스마트 인공 팔다리와 같은 다른 응용 분야에도 기여했다. 가가니안 프로젝트는 인간 우주 거주를 위한 지속

가능성을 목표로 하며, 이는 더 넓은 목적에 활용될 여러 파급 효과를 가져올 것으로 기대된다.

넷째, 우주 기술의 발전은 인도의 글로벌 우주 거버넌스에서의 역할 강화로 이어지고 있다. 인도는 기술적 역량

을 통해 국제 무대에서 더욱 영향력 있는 위치를 확보하고 있으며, 이는 우주에서의 국제 협력과 경쟁 구도를 주

도할 수 있는 중요한 요소로 작용하고 있다.

이러한 우주 탐사의 강조는 중국과의 경쟁에서 기인한 측면이 크다. 인도는 중국의 대우주 역량 강화와 적대적

인 정치적 관계 속에서 우주를 정치적 경쟁의 무대로 인식할 수밖에 없었다. 중국이 인도보다 더 많은 자금을 지

원받고 기술적으로도 앞서 있는 상황에서, 인도는 군사적 역량 강화를 포함한 전략적 대응을 우주 프로그램에 통

합하고 있다.

인도는 우주 기술의 전략적 및 안보적 중요성을 초기부터 인식했지만, 2000년대 후반에 이르러서야 본격적으

로 이를 추진하기 시작했다. 냉전 시기 동안 인도는 미국과 소련의 우주 군사화와 무기화에 대해 강력히 비판하

는 도덕적 입장을 견지했다. 그러나 2000년대 초반부터 경제 성장과 글로벌 정치에서의 역할 확대로 인해, 인도

의 우주 정책은 실용주의에 기반한 안보 중심으로 전환되었다.

인도는 정보, 감시, 정찰(ISR) 및 지구 관측 위성을 개발하며, 군사 목적을 위한 우주 자산을 적극적으로 활

용하기 시작했다. 주요 사례로는 레이더 이미징 위성(RISAT) 시리즈가 있다. 이 위성들은 합성 개구 레이더

(Synthetic Aperture Radar)를 통해 낮과 밤, 날씨 조건에 관계없이 감시 능력을 제공하며, 2008년 뭄바이 테

러 이후 테러 위협 감시를 위해 개발되었다. 또한, 인도 해군은 위성 기반 해양 통신 시스템을 통해 먼 작전 지역

에서의 배치를 용이하게 하고, 외국 민간 통신 서비스 의존도를 줄였다.

4.2 우주기술의 전략적 가치

24 우주정책연구2024 Vol.10

인도의 위성 기반 내비게이션 시스템은 군대의 외국 내비게이션 시스템 의존도를 최소화하며, 자립적 구조를

갖추는 데 기여했다. 2019년 3월에는 미션 샥티(Mission Shakti)를 통해 ASAT 시험을 성공적으로 시연하며, 우

주 군사화를 지향하던 기존 입장에서 중요한 전환점을 나타냈다. 이는 중국의 2007년 ASAT 시험 이후 새로운 위

협에 대비하기 위한 정치적, 과학적, 군사적 결단으로 이루어진 결과였다.

우주 안보를 강화하기 위해 인도는 2009년 통합우주본부를 설립하고, 2018년에는 국방우주청(Defence

Space Agency)을 설립했다. 이 삼군 통합 기관은 육군, 해군, 공군 간 협력을 강화하며, 항공우주사령부로 발전

하기 위한 기초를 마련했다. ASAT 능력과 공궤도(co-orbital) ASAT 기술 개발은 이러한 노력의 일환으로, 인도

는 점점 더 적대적인 우주 환경에 대응하기 위해 지속적으로 우주 안보 역량을 강화하고 있다

인도는 점점 더 보안의 관점에서 우주 파트너십을 구축하며, 이를 통해 자국의 우주 안보를 강화하고 있다.

ASAT(위성요격무기) 능력 개발 외에도, 사이버 및 전자전 수단과 고에너지 무기 기술의 발전이 중요한 동향으로

떠오르고 있다. 이러한 무기들은 ASAT 무기와 달리 특정 한계를 넘지 않아 더 자주 배치될 수 있으며, 우주 기반

서비스에 혼란을 초래할 가능성이 있어 더 위험할 수 있다.

중국의 사이버 및 전자전 역량 강화와 이를 우주에 활용하려는 움직임은 인도에게 특히 우려되는 사안이다. 이

는 인도의 진화하는 우주 외교의 주요 원인이 되었으며, 이를 배경으로 인도는 미국, 일본, 호주와 함께하는 쿼드

(Quad)와의 협력을 강화해 왔다. 쿼드는 최근 몇 년간 우주 안보를 포함한 다양한 분야에서 협력을 심화하고 있

으며, 중국의 우주 활동이 인도와 쿼드 회원국들에게 공통된 우려사항으로 작용하고 있다. 또한, 인도는 프랑스

와도 우주 협력을 확대하며 민간 및 안보적 측면뿐만 아니라 책임 있는 행동 규범 개발과 글로벌 거버넌스 논의

에도 적극적으로 참여하고 있다.

쿼드와 같은 독점적인 그룹 내에서 우주 안보 규범과 규제를 논의하는 것은 인도의 새로운 접근법을 보여준다.

과거 인도는 비동맹국과 글로벌 남반구 국가들과 다자간 플랫폼에서 우주 문제를 논의하며 법적 구속력과 검증

가능한 메커니즘을 선호했지만, 최근에는 규범 기반 합의를 받아들이는 방향으로 변화하고 있다. 이는 인도가 중

국과 러시아를 제외한 미국, 일본, 프랑스 등과 우주 안보에 대해 보다 구체적인 대화를 시작하며, 중국의 위협이

인도의 우주 안보 외교에서 중심적 역할을 하고 있음을 반영한다.

인도가 성숙한 우주 강국으로 성장함에 따라, 우주 안보 이익을 단호히 추진하고 글로벌 거버넌스 논의에서 더

많은 선택지를 확보하려는 필요성이 커지고 있다. 이를 위해 인도는 쿼드와 같은 소규모 다자간 협력체를 활용해

파트너십을 강화하고, 우주 안보 위협에 대한 구체적인 의제를 설정하며 협력하고 있다. 우주 안보 협력은 인도

의 주요 파트너뿐만 아니라 프랑스, 영국, 캐나다와 같은 전통적 우주 강국들, 그리고 필리핀, 싱가포르, 베트남

등 글로벌 남반구 국가들까지 포함하며, 우주 의존도가 높은 이들 국가들과의 협력은 책임 있는 행동 규범을 개

발하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

4.3 우주안보

I. 우주정책 25

2023년 4월, 인도의 우주 정책이 내각 안전 보장 위원회의 승인을 받으며 중요한 이정표를 달성했다. 정부 내

부처 간 협의가 10년 이상 이어진 끝에 정책 문서가 발표된 것은 긍정적으로 평가되며, 이는 인도우주연구기구

(ISRO), NewSpace India Limited(NSIL), 인도우주촉진인가센터(IN-SPACe) 및 민간 부문 등 다양한 이해관

계자의 역할과 책임을 명확히 규정한 것이다. 이러한 정책 발표는 민간 부문의 우주 산업 참여를 확대하고, ISRO

의 역량 문제를 보완하며 경쟁력을 강화하는 데 중요한 전환점으로 작용하고 있다.

ISRO는 상대적으로 적은 예산에도 불구하고 뛰어난 성과를 거두어 왔으나, 우주 기반 서비스에 대한 수요가

지속적으로 증가하면서 역량 부족 문제가 점점 더 심각해지고 있다. 이에 따라 민간 부문의 참여를 유도하고, 더

평등한 경쟁 환경을 조성하는 것은 필수적인 조치로 인식되고 있다. 2022년 11월, 인도의 민간 기업 스카이루트

에어로스페이스(Skyroot Aerospace)가 인도 최초의 민간 로켓 비크람-S(Vikram-S)를 성공적으로 발사하며,

ISRO와 민간 부문 간 협력의 새로운 시대를 열었다. 이 프라람브(Prarambh) 미션은 인도 우주 산업에서 민간

부문의 역할 확대를 상징하는 사례로 평가받고 있다.

또한, 2024년 5월에는 인도공과대학(IIT)에서 육성된 스타트업 아그니쿨 코스모스(Agnikul Cosmos)가 단일

3D 프린트 엔진으로 제작된 세계 최초의 로켓을 발사하며 인도 민간 우주 산업의 기술적 잠재력을 입증했다. 이

러한 성공 사례는 인도 우주 산업이 민간 부문에 개방되면서 점차 효과를 거두고 있음을 보여준다.

2023년 발표된 새로운 우주 정책은 ISRO의 역할을 재정립하고, 민간 부문의 협력을 통해 우주 의제를 달성하

기 위한 기반을 마련했다. 특히, 2024년 5월, IN-SPACe는 우주 정책 구현을 위한 규범과 절차를 담은 새로운 문

서를 발표하며, 비정부 기관의 참여를 강화하기 위한 구체적인 지침을 제시했다. ISRO는 그동안 인도의 모든 우

주 요구를 충족시키려 노력했으나, 다양한 분야에서 증가하는 수요, 특히 안보 관련 요구를 단독으로 감당하는데

이러한 파트너십은 정부 간 협력을 넘어 시민사회와 민간 부문도 포함하고 있다. 특히 쿼드 내에서 민간 부문

은 일자리 창출, 우주 공급망 회복력 강화, 규범과 표준 설정에서 중요한 역할을 하고 있다. 더불어, 우주 안보 발

전을 모니터링하고 기술적 대응책을 마련하는 활동도 이 파트너십의 주요 부분을 차지한다. 구체적으로는 우주

영역 인식(Space Domain Awareness, SDA) 분야에서 협력이 이루어지고 있으며, 이는 자연적 사건부터 의도

적 공격까지 모든 위협을 모니터링할 수 있는 역량을 제공한다. 미국은 현재 가장 광범위한 레이더와 센서 네트

워크를 보유하고 있으나, 인도-태평양 지역에서의 우주 불안정성 증가는 남반구를 포함한 더 광범위한 감시망 구

축 필요성을 시사한다.

우주 협력은 기후 변화에 따른 위협을 해결하는 데에도 점점 더 중요한 역할을 하고 있다. 지구 관측 데이터와

재난 관리 및 완화 정보를 공유함으로써, 이러한 협력은 기후 변화로 인한 도전에 대응하기 위한 효과적인 수단

이 되고 있다. 특히, 중국과 러시아로부터의 위협이 감소할 가능성이 낮기 때문에, 우주 안보와 관련된 이러한 협

력은 앞으로도 더욱 중요한 의미를 가질 것이다.

4.4 전망

26 우주정책연구2024 Vol.10

어려움을 겪어 왔다. 민간 부문이 일상적인 미션을 담당하게 되면, ISRO는 전략적 프로그램과 순수 우주 탐사에

더욱 집중할 수 있을 것으로 기대된다.

이와 같은 변화는 인도의 우주 산업이 점차 다각화되고, 민간 부문의 역량과 혁신을 활용하여 전반적인 경쟁력

을 강화하는 방향으로 나아가고 있음을 보여준다. 앞으로도 이러한 민간-공공 협력 모델이 인도의 우주 프로그램

을 한층 더 발전시키는 원동력이 될 것으로 전망된다.

일본은 우주의 경제적, 군사적 잠재력을 적극적으로 활용하며, 아시아의 역학 관계 속에서 독자적인 역할을 강화하

려 하고 있다. 아시아는 세계에서 독립적인 우주 역량을 보유한 국가들이 가장 많이 밀집된 지역으로, 다양한 정치적,

안보적 우려가 존재하는 동시에 우주에서의 협력과 경쟁이 활발히 이루어지고 있다. 중국, 대만, 호주, 아세안 국가들

을 포함한 이 지역 국가들은 미국과 중국 간의 심화되는 경쟁이라는 국제적 배경 속에서 활동하고 있으며, 이러한 경

쟁은 점차 우주 분야로도 확장되고 있다.

특히, 미중 경쟁으로 형성된 블록화된 협력 관계는 우주 영역에서도 그 영향을 미치며, 이 지역의 모든 국가들은 전

례 없는 상업적 기회와 동시에 우주에서의 군사적 위협에 직면하고 있다. 이러한 구조적 변화는 국가들로 하여금 우주

개발 및 활용 전략을 재정비하고, 자국의 경제적, 안보적 이익을 보호할 방안을 모색하게 만들고 있다.

우주 강국이자 미국의 군사 동맹국인 일본은 이러한 현실 속에서 독자적인 방향을 설정하며, 국제 우주 경쟁과 협력

의 중심에서 중요한 역할을 수행하고 있다. 일본은 경제적, 군사적 측면에서 우주의 잠재력을 최대한 활용하기 위한 정

책과 전략을 수립하고 있으며, 이를 통해 아시아의 역학 관계에서 자신만의 위치를 확고히 하려 하고 있다.

5. 일본

일본은 기술 협력을 위한 신뢰할 수 있는 파트너로 평가받으며, 우주 강국으로서 독보적인 위치를 점하고 있

다. 2차 세계대전 이후, 일본은 이중용도(dual-use) 우주 기술을 성공적으로 개발하고, 광범위한 산업 기반을 구

축해 왔다. 수십 년간 이어진 제도적 및 관료적 개편은 우주 개발과 안보를 국가적 우선순위로 격상시키는 데 기

여했으며, 이를 바탕으로 발사체, 위성, 우주 탐사선 등 다양한 우주 기술 분야에서 지속적으로 발전을 이루었다.

최근 일본은 변화된 외부 환경과 위협 인식 속에서 우주를 경제 및 안보 분야 국가 계획의 중요한 요소로 통합

하기 시작했다. 특히, 이중용도 우주 기술은 일본의 국가안보계획에서 핵심적인 역할을 차지하고 있다. 2022년

12월 발표된 국가안보전략(National Security Strategy), 국방전략(National Defense Strategy), 방위력 정

비 계획(Defense Buildup Program)은 일본이 구축하려는 우주 역량과 본토 보호를 위한 구체적인 사용 방식

을 명확히 제시하고 있다.

5.1 우주정책과 프로그램

I. 우주정책 27

2023년 6월, 일본 정부는 우주 안보 이니셔티브(Space Security Initiative)를 발표하며, 우주 내와 우주로

부터의 안보 중요성을 강조했다. 이 이니셔티브는 경제와 안보를 연결하며, 점점 더 위협적인 외부 환경 속에

서 전략적 자율성을 보존하기 위한 일본 정부의 의지를 보여준다. 또한, 경제안보추진법(Economic Security

Promotion Act)에서 우주 기술은 정부가 지정한 20개의 핵심 기술 중 하나로 선정되었으며, 공공-민간 파트너

십을 통해 정책이 추진되고 있다. 일본 정부는 우주전략기금(Space Strategy Fund)을 설립해 우주 기술 개발을

지원하며, 향후 몇 년간 약 140억 달러를 투자할 계획이다. 이를 통해 상업 및 방위 부문 간의 지식 교류를 강화하

고, 일본 행위자들이 글로벌 우주 안보 분야에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 뒷받침하고 있다.

일본은 우주 개발에서 여러 중요한 진전을 이루고 있다. 2024년 2월, 새로운 주력 로켓인 H-3가 성공적으로

발사되었으며, 이는 정부와 상업 임무를 위한 주요 수단으로 기대를 모으고 있다. 또한, 일본은 재사용 가능한 로

켓 개발에도 적극적으로 나서고 있다. 일본우주항공연구개발기구(JAXA)는 프랑스와 독일과 협력해 재사용 가

능한 발사체 프로젝트인 Callisto를 개발 중이며, 이 발사체는 2025~26년경 첫 비행을 앞두고 있다. 민간 부문

에서도 캐논 전자와 IHI가 지원하는 스페이스 원(Space One)이 상업 발사 시장에서 두각을 나타내며 스페이스

X에 도전장을 내밀고 있다.

민간 기업들도 일본의 우주 개발에서 점차 중요한 역할을 하고 있다. 우주 쓰레기 제거를 전문으로 하는 아스트

로스케일(Astroscale)은 도쿄 증권거래소에 상장하며 약 10억 달러의 기업 가치를 기록했다. 이 회사는 미 우주

군과 계약을 체결해 연료 보급 우주선을 개발하며 우주 방위 사업을 확장하고 있다. 일본의 은행과 금융 기관들

역시 우주 스타트업에 대한 투자를 확대하고 있으며, 스미토모 미쓰이 금융그룹(SMFG)은 마이크로위성 기술과

데이터 발전에 중점을 둔 기업인 액셀스페이스(Axelspace)에 투자하고 있다.

기존 대기업들도 우주 산업에서 중요한 역할을 담당하고 있다. 미쓰이는 JAXA와 협력해 미국 상업 우주정거장

에 부착할 모듈의 타당성을 평가하고 있으며, 아크시엄(Axiom)이 개발 중인 세계 최초의 상업 우주정거장에 투

자하고 있다. 도요타는 달 경제 블록에 주목하며, 미쓰비시 중공업 및 JAXA와 함께 달에서 우주비행사를 이동시

키기 위한 루나 크루저(Lunar Cruiser)를 개발하고 있다.

일본은 우주 안보에서 민간과 공공의 협력이 강력히 결합된 체계를 구축하고 있다. 방위 목적으로 우주 기술을

발전시켜 왔으며, 특히 랑데부와 근접 작전에서 대우주(counterspace) 능력을 입증했다. 최근에는 사이버 및

전자기 스펙트럼과 같은 새로운 파괴적 기술 개발에 주력하고 있다. 일본은 우주 쓰레기 및 위성 감시를 담당하

는 우주작전대(Space Operations Squadron)와 위성의 전자파 위협에 대응하는 또 다른 전담 부대를 운영하

며, 이러한 능력을 강화하고 있다.

일본은 쿼드(Quad)를 통해 우주에서의 외교적 역할을 확대하고 있다. 일본은 호주, 인도, 미국과 협력하여

기후 변화, 재난, 해양 자원 문제를 해결하기 위한 우주 응용 프로그램과 기술 개발에 집중하고 있다. 이를 위해

5.2 우주안보

28 우주정책연구2024 Vol.10

네 국가의 우주 데이터를 통합할 수 있는 쿼드 위성데이터 포털(Quad Satel ite Data Portal)을 개발 중이며,

이는 해양영역인식과 같은 다른 이니셔티브에도 기여할 것으로 기대되고 있다.

일본과 미국 간의 우주 협력은 점점 더 긴밀해지고 있다. 일본은 새로운 위협과 기술에 대응하며, 공식 방위 파

트너로서의 신뢰를 높이기 위해 구체적인 조치를 취하고 있다. 미일안보조약(U.S.-Japan Security Treaty)이

우주로 확장됨에 따라, 특정 상황에서 제5조를 적용할 수 있다는 점이 확인되었다. 이러한 변화 속에서 일본은

자위대의 통합 작전을 지원하기 위해 통합사령부본부(Joint Command Headquarters)를 2025년 3월 말까지

설립할 계획이다. 이 본부는 육상, 해상, 공중 부대뿐만 아니라 우주와 사이버 공간과 같은 새로운 영역에서의 작

전도 포함하게 될 것이다. 위성 보호가 모든 우주 강국의 안보에서 중요해짐에 따라, 이러한 협력은 일본과 미국

간의 우주 안보를 더욱 강화하는 중요한 요소로 작용하고 있다.

일본은 세계에서 가장 전략적인 분야 중 하나인 우주에서 자국의 기술 역량을 강화하고 발전시키는 데 깊은 관심을

두고 있다. 최근 우주 개발 동향을 살펴보면, 일본은 공공-민간 협력 네트워크를 통해 이 목표를 꾸준히 추진하고 있

는 것이 분명하다. 하지만 이는 단순히 산업과 기술적 역량을 강화하는 차원을 넘어, 일본이 우주 영역에서 스스로를

어떻게 자리매김하려는지를 명확히 보여준다. 일본의 우주 활동을 전반적으로 살펴보면, 세 가지 특징이 두드러진다.

첫째, 일본은 우주 영역에서 거대 전략을 실행하고 있다. 거대 전략은 특정 전략적 영역에서 국가가 번영과 안

보를 달성하기 위해 다양한 수단을 활용하는 방식을 의미하며, 일반적으로 이를 뒷받침하는 지적 구조를 포함한

다. 일본은 외부 경쟁과 위협에 적응하고 대응하는 방식으로 오랫동안 주목받아 왔으며, 이러한 접근은 우주 영

역에서도 동일하게 적용되고 있다. 특히 일본은 핵 위협을 포함한 다양한 위험 속에서 국제 우주 관계의 모든 전

선에서 민간 및 군사적 차원을 아우르는 능동적인 입지를 구축하고 있다.

2008년 제정된 기본우주법(Basic Space Law)은 일본의 군사적 우주 활용에 대한 국제적 해석과 이해를 조

율했으며, 2012년 JAXA 설립법의 개정을 통해 국가안보와 관련된 프로젝트에 참여할 수 있는 기반을 마련했다.

2022년에 발표된 여러 전략 문서는 일본 외교 및 방위 정책이 요구하는 우주 역량의 종류를 명확히 규정했으며,

같은 해 도입된 경제안보추진법(Economic Security Promotion Act)은 우주를 공급망 회복력 및 중요 인프라

보호와 같은 더 광범위한 맥락에서 강조하고 있다. 이러한 법적 및 정책적 명확성은 일본의 우주 전략이 더욱 체

계적이고 통합적으로 발전하도록 지원하고 있다.

둘째, 일본은 우주 영역의 군사, 경제, 외교적 측면에서 모든 전선에 걸쳐 실질적인 입지를 구축하고 있다. 일본

은 미국과의 공식 동맹 관계 아래 우주 자산의 안전과 보안을 위해 우주 도메인 인식(space domain awareness)

의 중요성을 공유하며, 센서 기술과 인력을 미국의 우주 방위 구조 내에 배치하고 있다. 미일안보조약의 제5조가

우주로 확장됨에 따라 일본은 대우주(counterspace) 무기와 사이버, 인공지능, 기타 신기술을 활용한 비운동적

(offensive nonkinetic) 기술을 재검토하고 있다.

5.3 전망

I. 우주정책 29

경제적 측면에서 일본은 자국 기업들이 소형 위성, 우주정거장, 외행성 기지와 같은 상업 시장에서 이익을 확보

하고 기술적 파급효과를 누릴 수 있도록 지원하고 있다. 일본 정부의 전략기금은 이러한 기업들이 민간, 상업, 군

사 우주 시장에서 경쟁력을 갖추는 데 도움을 줄 것으로 기대된다. 일본의 신생 민간 기업들도 새로운 달 경쟁에

참여하고 있으며, 아이스페이스(ispace)는 이미 민간 달 착륙선을 성공적으로 발사했고 추가 임무를 준비 중이

다. 도요타와 미쓰이와 같은 대기업들은 각각 달 이동 수단 및 우주정거장 기술 개발에 주력하고 있다.

셋째, 일본은 기존 우주활동국, 신흥국, 개도국과의 협력을 통해 우주 외교에서도 전략적 포지셔닝을 강화하고

있다. 일본의 우주 외교는 양자, 지역, 다자간 거버넌스 구조를 통해 이루어지며, 이는 기술 경쟁 속에서 일본의

선진 기술을 배치하고, 글로벌 외교 무대에서 도덕적 우위를 확보하는 데 기여하고 있다. 일본은 미국과 같은 기

존 강국뿐만 아니라 아랍에미리트(UAE), 터키, 인도, 베트남, 인도네시아와 같은 신흥 우주 파트너들과도 협력하

며 기술적, 외교적 영역을 확장하고 있다.

호주는 문화적으로 약자가 거대한 도전에 맞서거나 예상치 못한 선택으로 경쟁의 흐름을 바꾸는 이야기를 좋아하는

경향이 있다. 이는 호주가 우주개발에 임하는 자세에서도 나타난다. 그러나 호주는 독자적인 우주 임무를 수행하거나

독립적인 발사 능력을 보유하지 않고 있다. 현재 개발 중인 상업 우주항은 외국 및 상업용 발사체에 초점을 맞추고 있으

며, 지금까지 우주를 비행한 호주인들은 모두 미국 시민권을 보유한 이중국적자로, 호주 국기를 달고 비행한 적이 없다.

우주와 관련된 국가적 서사는 보통 로켓 발사, 독립적인 우주 임무, 또는 우주비행사와 같은 주요 성취에 대한

자부심을 중심으로 이루어진다. 하지만 호주의 국가적 우주 서사는 이를 명확히 규정하기 어려운 상황이다. 또한,

캐나다, 한국, 영국과 같은 중견 우주 강국들과 달리, 우주 능력이 국가의 더 큰 이익에 얼마나 중요한지에 대한

명확한 국가 정책도 부족했다. 그러나 우주시스템이 단순히 우주에 있는 자산(우주 부문)뿐만 아니라, 지상 부문

(위성 안테나 및 우주상황인식 관련 지상설비), 데이터 부문(위성과 지상을 연결하는 데이터 링크와 데이터 무결

성 관리), 그리고 인력 부문(운영자, 사용자, 그리고 다양한 방식으로 우주 기반 서비스에 의존하는 일반 시민들)

으로 구성된다고 본다면, 이 세 가지 지원 부문에서 호주는 탁월한 역량을 보여주고 있다.

2018년 소규모의 호주 우주청(Australian Space Agency)이 설립되고, 2022년 국방부 내 우주사령부가 창

설되면서 호주의 우주 산업과 연구는 점차 강화되고 있다. 그러나 업계와 학계 전반에서는 국가의 우선순위가 무

엇이어야 하는지, 그리고 우주 기술에 공적 자금을 충분히 투자했는지에 대한 논쟁이 계속되고 있다. 현재 호주

는 강력하고 조정된 국가적 접근 방식이 부족하며, 우주 국가로서의 신흥 정체성 또한 초기 단계에 머물러 있다.

그럼에도 불구하고, 호주는 지난 수십 년간 지상 및 데이터 부문에 투자해 온 성과를 명확히 하고, 이를 기반으

로 국가 정책 성명서를 통해 방향성을 제시한다면 이러한 상황을 개선할 수 있을 것이다. 중장기적으로 호주는 특

히 인도-태평양 지역의 요구를 충족하는 데 있어 우주 중견국으로서 엄청난 잠재력을 보유하고 있다.

6. 호주

30 우주정책연구2024 Vol.10

호주는 1960년대 이후 우주 분야에서 선진국과 협력을 추진했으나, 국내 사정으로 정책을 수정했다. 남호

주에 위치한 우메라(Woomera) 기지는 영국과 미국의 로켓 실험에 사용된 후, 영국의 노력으로 유럽발사체

개발기구(ELDO, 현재 유럽우주국의 전신)에 제공되었다. 그러나 초기 ELDO 로켓 실험 이후, 당시 호주 정부

는 해당 인프라에 계속 투자하는 데 소요되는 막대한 비용을 정당화할 만큼 충분한 이점을 보지 못했다고 판단

했다. 총리실과 내각부는 “우주 연구보다 우리에게 더 중요한 것이 많다”는 입장을 보였고, 결국 1966년 호주

는 ELDO에서 철수했다. 이 결정은 2008년과 2020년 호주 우주의 미래 방향에 대한 의회 청문회에서 국내적

으로 비판받았다.

호주는 이후에도 다른 국가들과 협력을 통해 우주 연구와 인프라에 전략적으로 투자를 지속해 왔다. 특히 지

상 및 데이터 부문에서 세계적인 리더로 부상하며, 지구 관측(EO), 통신, 위치·항법·측위(PNT) 역량을 제공하

고, 이를 국제 동맹국 및 파트너들로부터 다양한 지원을 받는 형태로 운영하고 있다. 1960년대에 기상청은 기

상위성 수신기를 설치했고, NASA 추적 시설은 서호주와 호주 수도 특별구에 설립되었다. 가장 유명한 시설은

허니서클 크릭(Honeysuckle Creek)의 “디쉬”로 아폴로 달 착륙의 통신, 데이터, TV 이미지를 제공했다. 또한,

정부는 국내 통신 수요가 역량을 초과한다고 판단하고 인텔샛(Intelsat)에 450만 파운드를 투자했으며, 파인갭

(Pine Gap)과 누룽가(Nurrungar)에 설립된 미군 위성 추적시설은 국가안보 정보 데이터 측면에서 지속적인 이

점을 제공해왔다.

호주의 지리적 조건은 넓고 인구가 적은 지역, 광해가 없는 어두운 하늘, 그리고 조용한 전파 환경으로 인해 추

적 기지, 다운링크 위성 접시, 우주상황인식(우주 교통 및 잔해 추적 및 모니터링)에 최적이다. 그러나 적은 인구

로 인해 대규모 기술 인프라를 위한 공공 예산이 부족한 문제가 있다. 이에 따라 역대 정부는 독립적인 우주 임

무를 구축하기보다는 타국이 제공하는 우주 서비스를 활용하면서 지상 및 데이터 부문에 투자하기로 결정했다.

호주가 채택한 유일한 국가 우주 정책인 2013년 위성활용정책(Satellite Utilisation Policy)은 호주가 글로

벌 인프라에 기여하지 않고는 타국에 의존할 수 없음을 강조했다. 이 정책은 “호주가 가장 효과적으로 기여할 수

있는 분야는 지상 인프라와 우주 정보를 비용 효율적으로 활용하는 데 있어 호주의 강점이 발휘되는 틈새 영역

에서 국가적으로 조정된 제안을 하는 것”이라고 밝혔다.

호주 연방정부 산하의 국립지질지원연구소(Geoscience Australia)와 연방과학산업연구소(CSIRO)는 수십

년간 미국, 유럽, 일본 프로그램에서 생성된 지구관측 데이터를 다운링크하기 위한 대형 안테나를 관리하며, EO

데이터의 세계적 전문기관으로 자리매김했다. 호주는 다양한 출처의 데이터를 처리 및 관리하고, 품질 검사를

위해 교정 및 검증을 수행하며, 이를 전 세계적으로 재배포하는 역할을 맡고 있다. 예를 들어, 호주는 40년 이상

미국 주도의 랜샛(Landsat) EO 프로그램으로부터 혜택을 받아왔다. 2008년, 미국 지질조사국(USGS)이 랜샛

아카이브를 자유롭게 공개하면서, 호주는 CSIRO와 협력하여 데이터를 호주 목적에 맞게 활용 가능하도록 데이

터큐브(DataCube)를 개발했다.

6.1 호주의 우주정책

I. 우주정책 31

호주는 또한 비정부기구인 지구관측위성위원회(CEOS)를 통해 오픈 데이터큐브(Open Data Cube)를 개발

하며, EO 데이터를 전 세계 사용자에게 자유롭게 제공하고 지속가능발전목표(SDGs)와 같은 글로벌 우선순위를

지원하고 있다. 최근에는 랜샛 넥스트(Landsat Next)의 도입으로 관리와 데이터 처리의 중요성이 더욱 커졌으

며, 이를 위해 코페르니쿠스 오스트랄라시아 지역 데이터 허브(Copernicus Australasia Regional Data Hub)

를 통해 유럽 데이터를 제공하고 있다.

호주는 영국과의 강력한 양자간 우주 협력을 통해 스페이스 브리지(Space Bridge) 프로그램을 운영하며, 산

업 파트너십에 자금을 지원하고 있다. 호주의 가장 중요한 파트너는 미국으로, 호주는 2020년 아르테미스 협정

의 최초 서명국 중 하나로 참여하며 로봇 공학, 달 탐사 로버, 첨단 통신 등의 프로그램에서 협력하고 있다. 2024

년 기술보호협정(Technology Safeguard Agreement)의 서명을 통해 미국과의 협력은 더욱 강화될 것으로

보인다. 방위 부문에서도 호주는 미국 우주군과 긴밀히 협력하고 있으며, 파이브 아이즈(Five Eyes) 정보 공유

협정을 확장해 우주 상황 데이터 공유를 포함하는 통합 우주 작전에 참여하고 있다.

2022년 비전 2031(Vision 2031) 성명을 통해, 호주는 국제법에 따라 적대적 우주 활동으로부터 방어하고 보

호하며 책임 있는 행위자로서 협력하겠다는 약속을 명확히 했다. 이 이니셔티브는 프랑스, 독일, 이탈리아, 일

본, 노르웨이를 포함하도록 확대되며, 우주에서의 보안 필요성을 위한 국제 협력이 증가하고 있음을 보여준다

호주 정부는 우주기술 협력을 안보와 외교와 같은 정책 목표를 달성하기 위한 매개체로 간주해 왔다. 이러한

실용적이고 국제주의적인 접근 방식은 특히 인도-태평양 지역이 지정학적 중심으로 부상하고 있는 현재 더욱 필

요하다. 인도-태평양 지역에서의 우주 투자는 정책 지렛대로 작용할 잠재력을 가진다.

호주의 주요 외교적 파트너십 중 하나는 호주, 인도, 일본, 미국으로 구성된 쿼드(Quad)이며, 우주기술 협력도

포함된다. 쿼드는 2007년 보안 대화로 시작해 보다 광범위한 외교적 소다자 그룹으로 발전했다. 2023년 정상회

의에서 쿼드는 처음으로 비전 성명을 채택했으며, 이 성명에는 우주기반 응용 기술이 기후 문제 해결, 해양영역

인식, 해양 자원 관리, 우주 지속가능성 등 쿼드의 핵심 약속에 기여할 수 있는 방법이 포함되었다. 이에 따라 지

구관측(EO)과 우주상황인식(SSA)이 우선 기술 분야로 강조되었으며, 상업적 우주 협력은 중요한 신흥 기술, 기

술 표준, 사이버 보안, 해양 협력, STEM 교육 등 성명의 약속들을 지원하는 데 기여할 수 있다. 이는 인도-태평양

지역에서 안정성을 목표로 하는 네 파트너 간의 우주 협력을 강화하기 위한 명확한 단계를 나타낸다.

호주는 역내 다양한 우주 활동국들과 강력한 협력 관계를 유지하고 있다. 예를 들어, 한국과는 평화적 목적의

우주 협력에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다. 호주와 한국의 천문학자들은 오랜 협력 관계를 유지해 왔으며,

2021년에 체결된 MOU는 이 협력을 우주 분야로 확장하는 데 기여했다. 특히 북한의 미사일 발사에 대한 한국

의 우려를 감안할 때, 이 협력은 민간 우주 분야에서의 협력뿐만 아니라 우주 외교를 위한 강력한 기반을 마련한

다.또한, 호주는 일본의 하야부사2(Hayabusa2) 과학 임무에서 핵심 파트너로 참여해 소행성에서 추출된 샘플을

6.2 인도-태평양 지역 전략

32 우주정책연구2024 Vol.10

담은 캡슐의 귀환 착륙지 역할을 제공했다.

한국과 일본의 파트너십은 외교적으로도 중요한 의미를 가진다. 한국과 일본은 인도-태평양에서 영향력 있는

우주활동국으로, 우주기술을 국가계획에 중요하게 반영하고 있다. 이들은 역내 전략적 협력을 위한 중요한 파트

너로 인식되고 있다.

호주는 인도와의 무역 관계가 긴밀해짐에 따라 우주 연구 분야에서도 강력한 협력 관계를 구축하고 있다. 2024

년 국제 인도 우주투자 프로젝트 프로그램(International India Space Investment Projects Program)에

서는 지구관측(EO), 우주잔해 완화, 위치·항법·시각(PNT) 연구를 위한 주요 양자간 연구 보조금이 수여되었

다. 또한, 호주 우주산업협회와 인도의 SatCom 산업협회 간 양해각서(MOU)가 체결되어 양국 간 산업 협력을

증진하고 있다. 직접적인 협력 사례로는 호주-인도 기술·연구·혁신 우주 미션(Space Mission for Australia-

India’s Technology, Research and Innovation)을 들 수 있으며, 이에 따라 2026년에 호주 기업 Space

Machines가 제작한 궤도 내 서비스 위성이 인도의 NewSpace India Limited에 의해 발사될 예정이다.

호주는 2024년 아-태 지역 우주기구포럼(APRSAF)의 개최국으로서 역할을 맡았다. APRSAF는 일본이 주도하

는 이니셔티브로, 역내 민간 우주 부문을 하나로 모으는 것을 목표로 한다. 개최국으로서 호주는 이 지역에서의

참여를 강화하고, 과거의 리더십을 기반으로 이를 확대하려 하고 있다. 대표적인 사례로는 Sentinel Asia 프로

젝트가 있다. 이 프로젝트는 자연재해나 기후 재난 상황에서 지구관측 데이터를 교환하며, 회원국들이 재난 대응

을 위해 EO 데이터를 요청할 수 있도록 지원한다. 이 프로젝트는 지역 내 국가들을 위한 역량 구축도 포함한다.

호주는 또한 자국의 Aquawatch 프로그램을 기반으로 물 관리(Water Management)를 위한 EO 데이터 공

유 체계를 개발하려 하고 있다. 이는 인도-태평양 지역의 우주 협력을 더욱 강화하는 중요한 단계가 될 것이다.

호주는 점점 더 인도-태평양 지역에 초점을 맞춘 우주 이니셔티브를 추진하고 있지만, 동시에 넓은 다자간

우주 거버넌스에서도 중요한 역할을 계속 수행하고 있는 국가이다. 호주는 유엔 평화적 우주이용위원회(UN

Committee on Peaceful Uses of Outer Space)의 창립 회원국 중 하나로, 주요 우주조약들을 채택한 국가이

다. 또한, 달 협정(Moon Agreement)을 포함한 다섯 가지 우주조약 모두를 비준한 몇 안 되는 국가 중 하나이

며, 이는 전 세계적으로 17개국만이 서명한 협정이다.

특히, 호주는 달 협정과 아르테미스 협정 모두에 서명한 세 나라 중 하나로, 이 두 협정이 달과 기타 천체 자원

의 채굴 합법성에 대해 상충되는 해석을 가지고 있다는 평가를 받고 있다. 호주는 이 두 협정이 서로 조화를 이

룬다고 해석하고 있지만, 달 협정 제11조에 명시된 자원 채굴 활동을 규제할 법적 체계를 수립해야 한다는 의

무를 이행하는 데 주도적인 역할을 할지는 아직 명확하지 않다. 달 자원 채굴은 이번 10년안에 실현 가능할 것

으로 예상된다.

6.3 우주외교

I. 우주정책 33

호주는 국제규범을 형성하는 데 있어 주도국가로 평가받으며, 국제 우주포럼에서 적극적인 활동을 이어가고

있는 국가이다. 호주는 유엔 평화적 우주 이용 위원회 및 유엔 우주 안보 논의에 참여하며, 2020년 우주 위협 감

소를 위한 개방형 실무 그룹(Open-Ended Working Group) 설립을 위한 유엔 총회 결의안을 공동 발의하였

고, 2021년부터 2023년까지 해당 그룹의 회의에 적극 참여하였다. 또한, 2013년 및 2024년 우주무기 방지 정

부전문가그룹(Group of Governmental Experts)에도 참여하였다.

호주는 2023년에 직접 상승형 위성 요격 무기(ASAT) 시험을 하지 않겠다는 일방적 약속을 발표하였으며,

현재 37개국이 동참한 상태이다. 또한, 호주는 보안 및 군비 통제 문제에 성인지적 접근(gender-responsive

approach)을 도입하는 데 앞장서 왔으며, 필리핀 및 유엔군축연구소(UN Institute for Disarmament

Research)와 함께 우주 안보에서의 성별 관점을 다루는 행사를 공동 후원하였다. 현재는 캐나다와 협력하여 유

엔의 여성, 평화, 안보(Women, Peace, and Security) 의제를 우주 분야에 적용하려는 노력을 주도하고 있다.

호주의 책임 있는 행동 규범 개발 및 촉진 의지는 2024년 호주-미국 장관급 공동 성명에서도 강조되었다. 이

성명에서 양국의 외무부 및 국방부 장관들은 우주 영역에서의 협력 강화를 약속하며, 우주공간이 세계적 번영,

안보, 연결성에 중심적임을 강조하였다.

우주의 안전성, 안보, 지속가능성의 상호 연결성은 점점 더 많은 의사결정자들 사이에서 인식되고 있으며,

지속가능성은 호주가 2024년에 주최한 아-태 지역 우주기구포럼(APRSAF)에서도 반영되었다. 이러한 논

의는 2025년 호주가 개최할 예정인 세계 최대의 우주 회의인 국제우주대회(International Astronautical

Congress)에서도 주요 주제가 될 것으로 예상된다.

호주의 연방제 역사는 자국 내 주(state) 및 준주(territory) 간에 재정 자원, 산업 입지, 성과 인정 등을 둘러

싼 경쟁을 초래하였으며, 이는 우주 분야로도 확장되고 있는 상황이다. 특정 주가 우주 산업에 더 적합하거나 국

가적으로 선도한다는 비전이 형성됨에 따라, 국가적 접근 방식이 약화되고 해외 파트너들에게 협력 기관 선택에

대한 불확실성을 초래할 위험이 있다. 또한, 제한된 연방 예산으로 인해 우주 산업 내에서도 경쟁이 발생하며, 어

떤 역량 분야가 우선되어야 하는지에 대한 의견 충돌이 이어지고 있다.

2018년 설립된 호주 우주청(Australian Space Agency)은 우주 산업 육성과 신규 일자리 창출에 초점을 맞

추고 있는 기관이다. 그러나 이 접근 방식은 초기에는 글로벌 우주 상업화 추세를 반영한 것으로 평가되었으나,

이후 국가적 요구를 충족하기 위한 장기적 전략이 부재하다는 비판을 받고 있다.

2022년에 발표된 국방우주 전력 e매뉴얼(Defence Space Power eManual) 역시 특정 역량에 중점을 두었

으나, 우주 기술을 통해 호주의 안보를 확보하기 위한 중앙 의제를 제시하지는 못하였다. 이에 따라 호주 정부

는 위성활용정책(Satellite Utilisation Policy)을 비롯한 기존 정책을 수정하고, 글로벌 우주 인프라에 기여하

6.4 전망

34 우주정책연구2024 Vol.10

는 명확한 역할을 정의하고 있다. 이는 개별 기술의 중요성을 논의하는 것을 넘어 국가적 목표 달성을 위한 체계

적 전략을 염두에 둔 것이다.

가장 큰 도전 과제는 호주 우주청이 독립기관이 아니라는 점이다. 우주청은 산업·과학·자원부 산하의 소규모

하위 기관으로, 자율성이 제한되고 자원이 부족하다. 2018년 설립 당시 4년간의 예산은 2,600만 호주 달러로 매

우 적었으며, 이후 예산 삭감이 이어졌다. 이러한 어려움에도 불구하고, 호주 우주청은 국제적 기회를 탐색하는

역할을 수행하고 있다. 특히, 2025년 국제우주대회와 유엔 평화적 우주 이용 위원회에서의 리더십 강화를 통해

호주의 역할을 지속적으로 확장하고 있다.

캐나다는 2040년까지 글로벌 우주 경제에서 최대 400억 달러의 점유율을 차지할 것으로 전망하고 있으며,

이를 위한 준비를 활발히 진행하고 있는 국가이다. 글로벌 우주 솔루션에 대한 수요가 증가하고 캐나다의 우주

산업 기반이 성장함에 따라, 캐나다는 국내외 소비자를 위한 상업적 혁신을 확장할 수 있는 유리한 위치에 있

다. 이를 실현하기 위해 캐나다는 혁신적인 아이디어를 실제 솔루션으로 전환할 수 있는 인센티브를 강화하고,

국가 내에서 상업화를 포함한 국가적 비전을 위한 강력한 파트너십을 형성하며, 동맹 및 파트너 국가들과의 협

력을 강화하고 있다.

7. 캐나다

캐나다는 우주 강국으로서 긴 역사를 가지고 있는 국가이다. 캐나다 국방부는 1962년 지구의 이온층을 모니

터링하기 위해 개발된 알루에트-I(Alouette-I) 위성을 지원했으며, 이를 통해 캐나다는 완전한 자체 설계와 제

조로 위성을 발사한 세 번째 국가가 되었다. 또한, 캐나다의 발명품인 캐나다암(Canadarm)은 1981년 컬럼비

아 우주왕복선에 탑재되어 궤도에 올랐으며, 1998년에는 국제우주정거장(ISS)에서 모듈을 이동, 조작 및 연결

하는 데 사용되었다. 캐나다는 인간 건강 및 과학 연구를 위해 연구자들을 국제우주정거장에 파견하며, 미세 중

력 환경에서의 연구를 지원해 왔다.

캐나다의 우주 부문은 연구자, 학계, 중소기업, 대형 상장기업까지 매우 다양화되어 있으며, 모든 우주 응용 분

야에서 역량을 제공하고 있다. 캐나다 기업들은 위성 통신 및 광대역 서비스를 제공하며, 특히 저궤도(LEO) 위

성군을 포함한 새로운 기술은 전 세계 농촌 및 외딴 지역의 연결성을 향상시키는 데 기여하고 있다. 감지 및 지

구 관측 기술은 날씨를 모니터링하고, 홍수와 산불에 대한 조기 경보를 제공하며, 빙산 이동과 해수면 변화를 추

적한다. 이러한 기술은 캐나다 농업 부문에도 활용되고 있으며, 작물 건강을 모니터링하고 새로운 경작지의 잠

재력을 평가하며, GPS는 차량 및 드론의 정밀한 사용을 가능하게 한다. 안정적인 GPS 접근은 위치, 항법, 시간

정보를 제공하며, 자율 차량의 필수 요소로 자리 잡고 있다.

7.1 캐나다 우주활동과 프로그램

I. 우주정책 35

감지 기술은 온실가스 배출량을 추적하여 기후변화의 영향을 측정하고 모니터링하는 데에도 사용되고 있다.

우주 탐사 분야에서 캐나다 기업들은 세계적인 로봇공학 기술, 우주선의 명령 및 제어 기술, 심우주 연구 역량을

제공하고 있다. 또한, 우주에서 인간 생존을 유지하기 위한 의료, 광업, 제조 분야의 최첨단 기술도 개발 중이며,

이는 지구상의 외딴 지역에서의 삶을 지원하는 데에도 상당한 잠재력을 가지고 있다.

국방과 국가 안보 분야에서도 캐나다 기업들은 자국 영토 주권 보호를 위한 감지 및 통신 기술을 개발하고

있으며, 해외 임무를 지원하기 위해 필수적인 데이터 및 통신 지원을 제공하고 있다. 이와 함께, 우주와 사이

버 보안이 점점 더 밀접하게 연결되고 있는 상황에서, 캐나다는 우주 기반 시설에 대한 사이버 공격과 전자 교

란을 방지하기 위한 노력을 강화하고 있다. 예를 들어, Viasat KA-SAT 위성 네트워크에 대한 와이퍼 악성코드

공격 사례는 우크라이나와 중앙유럽의 수만 명에게 영향을 미쳤고, 독일의 풍력 터빈 원격 모니터링 기능을 제

거했다. 이처럼 우주 기반 사이버 인프라의 중요성이 높아지면서 모든 우주 역량에서 사이버 보안이 필수 요소

로 고려되고 있다.

캐나다는 캐나다우주국(CSA)과 국방 프로그램을 통해 자국의 우주 이익을 추구하고 있다. 캐나다는 국제우주

정거장(ISS) 운영에 2030년까지 참여하기 위해 11억 캐나다 달러를 투자하고 있다. 또한, 인류의 달 복귀를 위

한 프로젝트에도 적극적으로 참여하고 있다. 이 프로젝트는 달 궤도 우주정거장인 게이트웨이 프로젝트를 위한

캐나다암3(Canadarm3) 개발, 달 탐사를 위한 로버의 개발·발사·운영, 아르테미스(Artemis) 미션의 일환으로

두 차례의 우주비행사 달 탐사 비행 약속, 그리고 달 탐사를 위한 혁신 기술 개발을 지원하는 달 탐사 가속화 프

로그램(Lunar Exploration Accelerator Program, LEAP)의 출범을 포함하고 있다.

캐나다는 심우주 관측과 탐사에서도 두각을 나타내고 있다. 캐나다는 제임스 웹 우주망원경(JWST)에 사용되

는 정밀 유도 센서와 근적외선 이미지 장비, 슬릿리스 분광기를 제공하고 있다. 이 장비들은 캐나다의 대학 네트

워크와 국립연구위원회 연구소를 통해 개발된 것으로, 캐나다는 이를 통해 웹 망원경 관측 시간에 대한 접근 권

한을 보유하고 있다. 또한, 우주에서의 건강 문제를 해결하기 위해 CSA는 연결형 진료 의료 모듈(Connected

Care Medical Module)을 개발해 저궤도(LEO) 및 심우주에서 지속 가능한 의료 솔루션을 제공하고 있다. 이

를 통해 우주비행사들이 더 먼 우주로 나아가면서도 건강 서비스를 받을 수 있도록 하고 있다.

지구를 대상으로 하는 대규모 프로그램에서도 캐나다는 적극적으로 참여하고 있다. 캐나다는 라이트스피드

(Lightspeed) 프로그램을 통해 저궤도 기반 광대역 연결성을 캐나다 전역에 제공할 계획이다. 또한, 기후 변

화의 영향을 추적하고 산불 모니터링을 개선하기 위해 RADARSAT 3 차세대 지구 관측 프로젝트에 10억 캐나

다 달러 이상을 투자하고 있다.

국방과 국가안보 측면에서도 캐나다는 방위 정책 Our North, Strong and Free의 일환으로 북미 방위 현대화

를 위한 계획을 발표하고 있다. 이 계획에는 극지방 초지평선 레이더, 우주 및 우주 감시, 고급 지휘 통제 시스템,

7.2 우주 비전

36 우주정책연구2024 Vol.10

북극 상륙 기지, 위성 통신, 북부 지역을 위한 우주 기반 내비게이션 및 타이밍 인프라 구축이 포함되어 있다. 또

한, 캐나다는 상업적 우주 발사 능력을 확보하려는 노력도 진행하고 있으며, 이를 통해 외국 발사 서비스에 대한

의존도를 줄이고, 자국 내에서 정부와 기업이 자체적으로 위성을 발사할 수 있도록 할 계획이다.

캐나다의 우주 비전에서 부족한 점은 상업 우주 부문에 대한 명확한 역할이다. 현재 우주를 위한 대부분의 혁신

은 상업적 역량을 제공하는 기업들에 의해 주도되고 있다. 이는 민간 또는 국방 투자를 줄여야 한다는 의미는 아

니며, 오히려 민간 우주 부문이 이중 용도 및 이중 목적 기술을 활용해 민간 및 국방 프로그램을 지원하는 데 중요

한 역할을 부여함으로써 전략적 비전과 정책을 강화할 수 있다는 의미이다. 상업적 역량은 미래 우주의 핵심 요

소이며, 캐나다의 국가 전략적 우주 비전에도 포함되어야 한다. 이는 캐나다의 여러 동맹국들이 이미 자국의 전

략에 내재화한 요소이며, 캐나다 역시 이를 반영해야 한다.

캐나다의 현재 우주 목표는 우주 탐사와 국가 방위 프로그램에 중점을 두고 있다. 앞서 언급한 바와 같이 캐나

다는 로봇공학, 건강, 우주 탐사, 국가 방위, 연구 프로그램 등 다양한 분야에 걸쳐 헌신하고 있다. 그러나 이러

한 목표는 캐나다가 소유하고 운영할 역량에만 초점을 맞추고 있는 한계를 가지고 있다. 캐나다가 상업 부문을

민간, 국방, 상업 부문 간의 연결된 우주 비전에 포함시키는 전략적 접근법을 채택한다면, 캐나다의 우주 생태

계를 한 단계 더 발전시킬 수 있을 것이다.

2024년 예산안에서는 글로벌 우주 경쟁에서 캐나다의 미래를 확보하기 위해 국가우주위원회(National

Space Council)를 설립할 계획이 명시되어 있다. 이는 캐나다가 상업적 영역을 포함한 정부 전반의 접근 방식

을 통합하고, 국내 우주 우선순위를 더 잘 조직할 수 있는 긍정적인 진전이다. 동시에, 이는 글로벌 파트너 및 동

맹국들에 대한 캐나다의 의지를 보여주는 사례이다. 2017년 트럼프 행정부가 유사한 기구인 국가우주위원회

를 재설립해 미국의 우주 전략과 정책을 조율했으며, 바이든 행정부에서도 이를 이어받아 초당적 지지를 강조

한 점은 좋은 선례가 되고 있다.

현재 캐나다의 최우선 정책 과제는 국가 전략 비전을 수립하는 것이다. 캐나다의 동맹국과 파트너들은 이미

민간, 국방, 상업 부문을 연결하는 전략적 정책 문서를 통해 상업 부문의 역량을 더 큰 비전을 지원하도록 하

고 있다. 호주, 영국, 미국 모두 이러한 체계를 활용해 성과를 내고 있다. 캐나다도 국가우주위원회를 통해 민

간 및 국방 부문 간의 연결성을 강화하고, 새로운 우주 역량의 상업화를 중심으로 한 포괄적인 전략 비전을 구

축해야 한다.

특히 캐나다의 우주 산업 기반은 상당한 가치와 잠재력을 가지고 있다. 우주 부문은 연구개발(R&D) 중심의 분

야로, 캐나다는 다른 제조업 부문에 비해 18배 이상 많은 투자를 유치하고 있다. 캐나다의 기업들은 이러한 투

자로 평균 2.21배의 수익을 기록하고 있다. 이러한 투자와 기술 혁신은 우주의 미래에서 중요한 역할을 하며, 인

간의 지속 가능한 우주 탐사, 달 복귀, 그리고 화성 탐사를 위한 기술 개발에 기여할 것이다.

7.3 전망

I. 우주정책 37

우주 기반 기술은 기후 변화와 같은 행성 변화에 대한 조기 경보를 제공해 위험을 완화하고 생명을 구할 수

있다. 또한, 더 넓은 인터넷 연결성을 제공해 외딴 지역과 농촌 지역의 사람들에게 글로벌 경제 참여와 디지털

서비스 이용 기회를 열어줄 수 있다. 이를 통해 디지털 격차를 줄이고 더 많은 이들에게 경제적 혜택을 제공할

수 있다.

국제협력은 캐나다의 우주 목표를 실현하는 데 필수적이다. 캐나다는 미국의 정책을 모범 사례로 삼아 정부

와 민간 간 협력 구조를 구축하고 있다. 최근 미 우주군(U.S. Space Force)이 상업 우주 사무소(Commercial

Space Offi ce)를 설립해 방위 및 안보 응용 기술에서 상업 혁신을 더 잘 활용하고 있는 점은 참고할 만한 사례

이다. 캐나다 역시 캐나다 공군과 함께 상업 통합 셀(Commercial Integration Cell)을 설립해 산업 파트너들

과 정보를 신속히 공유하고 있다.

현재 캐나다가 직면한 주요 과제는 민간 부문과 새로운 기술 상업화를 포함하는 전략적 비전과 정책 프레임

워크의 부재이다. 2024년 국가우주위원회 설립은 긍정적인 진전이지만, 캐나다는 여전히 국가적 우주 전략 비

전을 개발하고 상업적 역량의 통합을 가속화할 필요가 있다. 이를 통해 글로벌 우주 경쟁에서 더 큰 역할을 할

수 있을 것이다.

38 우주정책연구2024 Vol.10

인도-태평양 지역은 지정학적 특성상, 중국, 미국, 인도, 일본, 호주를 포함한 강대국들이 서로 협력하고 경쟁

하는 복합적인 환경을 형성하고 있다. 이러한 역동적인 관계는 우주 경쟁에서도 그대로 드러난다. 특히, 중국과

미국 간의 경쟁은 우주 탐사 및 군사적 우위 확보를 위한 갈등을 더욱 심화시키고 있으며, 인도와 일본 역시 중

국의 우주 경쟁에 대응하는 방식으로 우주 프로그램을 강화하고 있다.

우주 경쟁의 핵심은 단지 기술적 발전에 그치지 않고, 국가 안보와 경제적 성장을 이끌어내는 중요한 요소로

작용하고 있다. 중국의 우주 강국 목표와 대우주 전략은 미국과의 경쟁을 더욱 심화시키고 있으며, 인도는 군

사 및 민간 우주 역량을 동시에 확대하는 전략을 취하고 있다. 이 지역의 강대국들이 각자 우주 거버넌스와 관

련된 정치적 의제를 제시하며, 이를 통해 국제적 영향력을 강화하고 있다는 점에서, 우주는 이제 정치적 수단으

로도 활용되고 있다.

우주 경쟁이 치열해짐에 따라, 국제 협력은 점점 더 중요해지고 있다. 주요 우주 강국들은 단기적인 경쟁과 갈

등을 넘어서, 상호 협력을 통해 우주 개발과 관련된 기술적 도전을 해결하려는 노력이 필요하다. 예를 들어, 미

국은 아르테미스 프로그램을 통해 달 탐사를 추진하면서, 인도, 일본, 호주와 협력하고 있다. 일본은 미국과의

협력을 강화하는 한편, 민간 우주 산업을 발전시키고 있으며, 인도는 저비용 우주 탐사 기술로 국제적인 경쟁력

을 키워가고 있다.

또한, 중국과의 경쟁이 중요한 요소로 떠오르고 있는 가운데, 각국은 우주 산업의 상업화와 우주 상황 인식 시

스템 구축을 위해 민간-공공 협력을 강화하고 있다. 호주와 같은 중소 규모 국가들은 지구 관측과 우주상황 인식

에 집중하면서, 다자간 협력을 통해 경쟁력을 갖추고 있다.

8. 결론

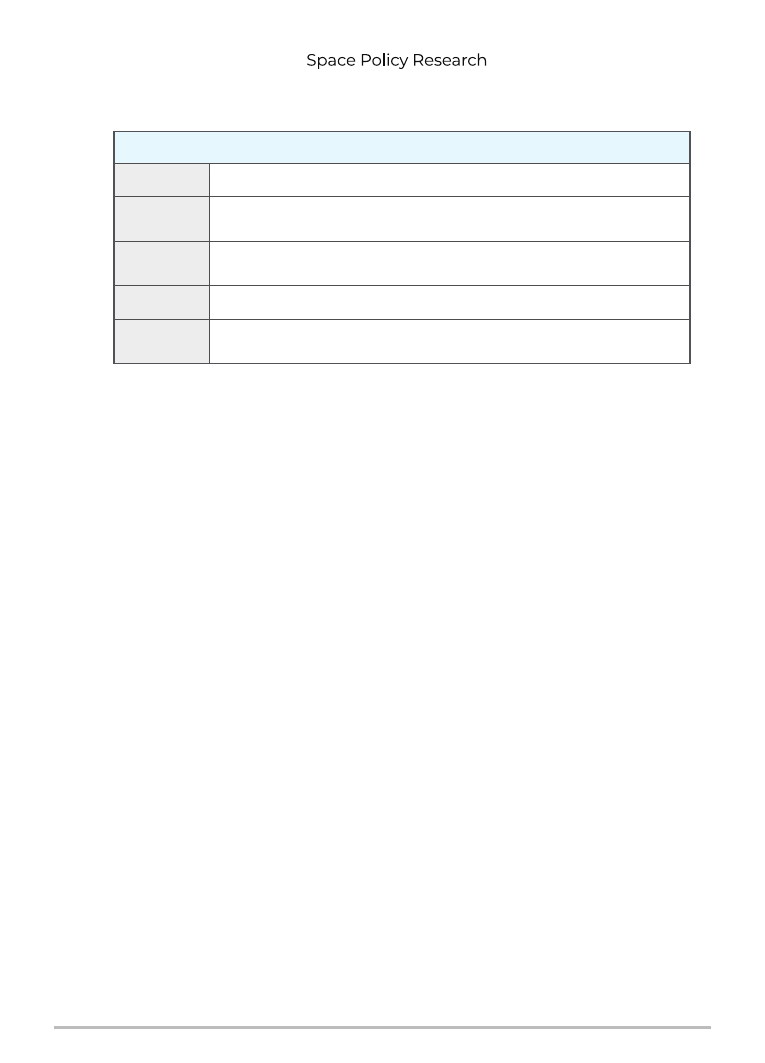

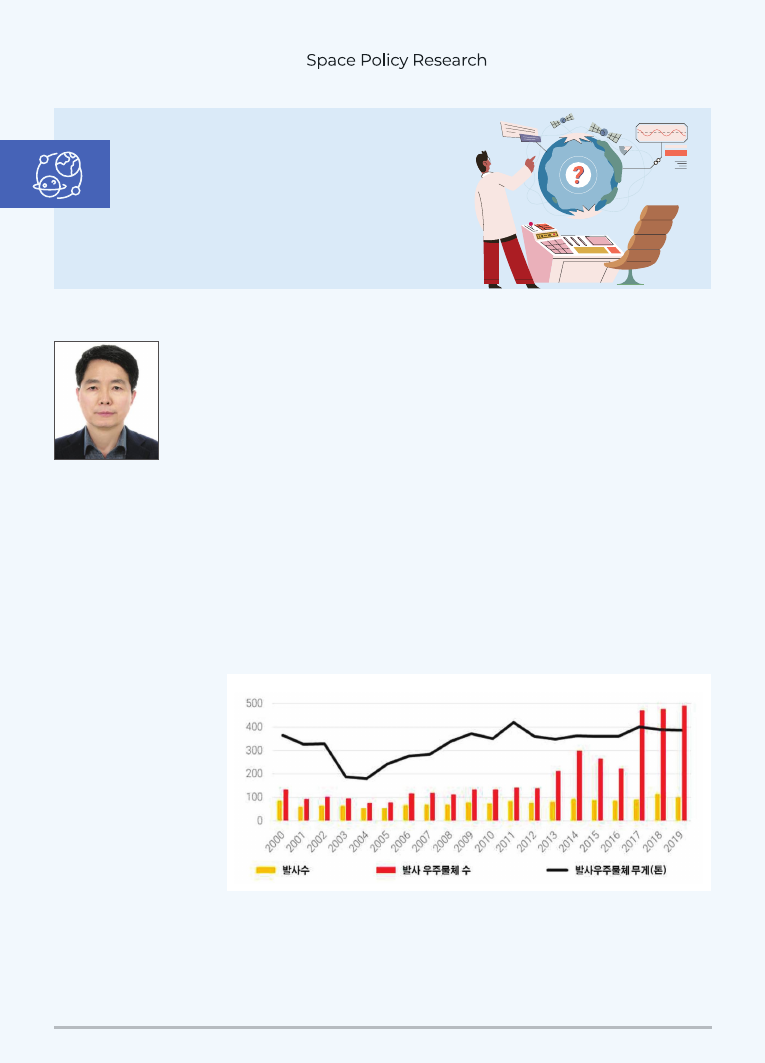

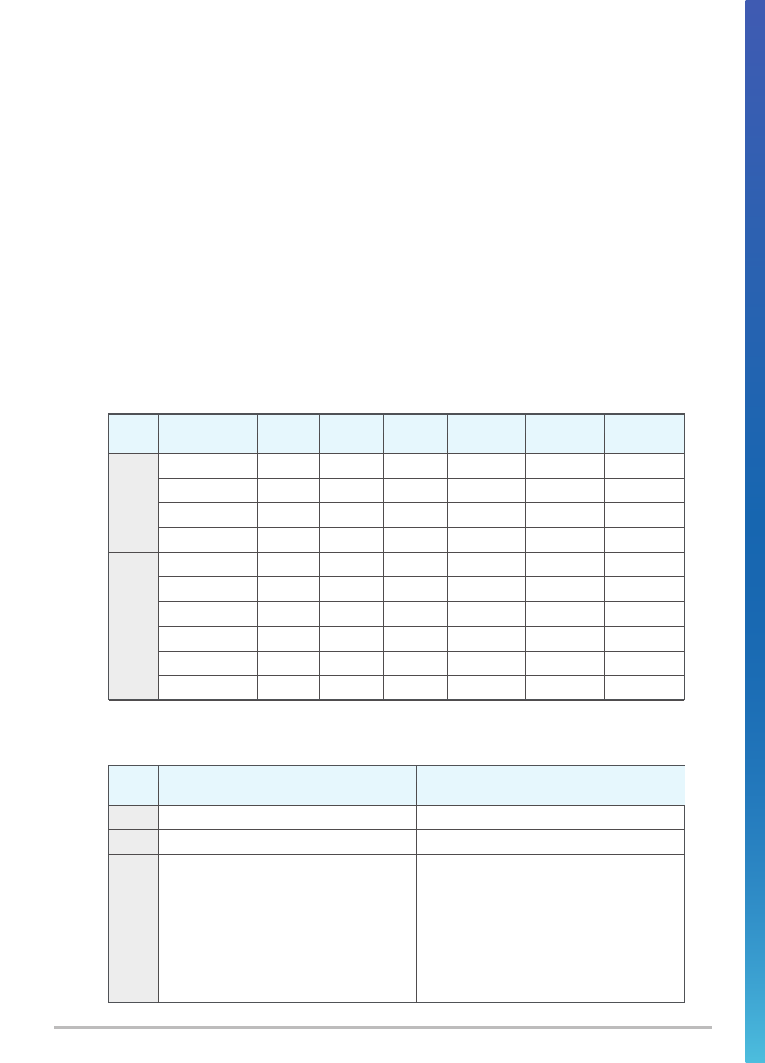

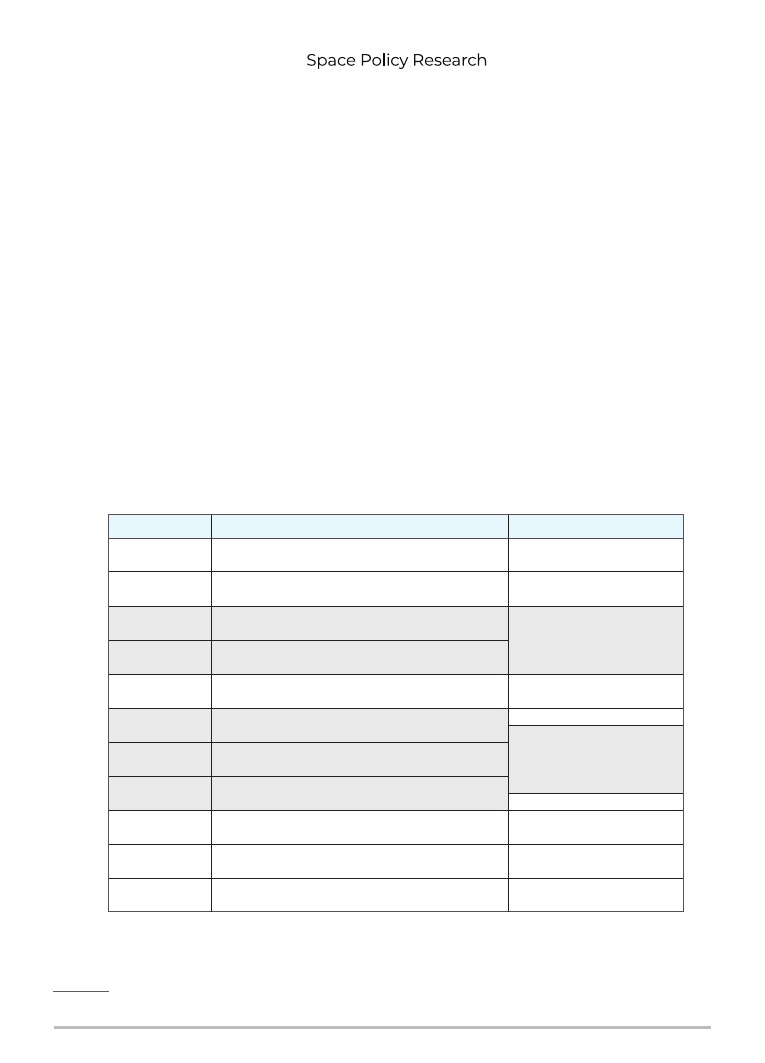

구분

정책 및 목표

주요 현황

국제협력 이슈

아르테미스 프로그램, 상업 우주

활성화, 우주군 강화

달 복귀 준비, 스타링크 주도,

우주군 창설

미국

중국

일본

인도

호주

캐나다

아르테미스 협정 중심 국제협력,

중국과의 경쟁

독립적 우주강국 목표, 대우주 전략,

국제달기지 계획

베이더우 항법위성, 화성 탐사

성공, 달 뒷면 착륙

미중 경쟁,

우주 거버넌스 대안 부족

경제 안보와 연결된 우주 개발,

재사용 로켓 개발

달 탐사선 발사, 상업적

파트너십 확대

미일 협력 강화,

아시아 내 경쟁

지구 관측 및 우주상황인식 중심,

인도-태평양 협력

소규모 우주청 설립,

데이터큐브 개발

민간-공공 협력 부족,

독립적 발사 능력 부재

군사 및 민간 우주 역량 확대,

가가니안 프로젝트 추진

세계 최초 달 남극 착륙,

저비용 우주탐사 기술

중국과의 경쟁,

민간 부문 역할 증대 필요

로봇공학, 달 탐사,

북극 방위 우주 기술

캐나다암3 개발,

제임스 웹 망원경 협력

상업적 역량 통합 부족,

전략적 비전 필요

<표 4> 인도-태평양 지역 주요국의 우주정책 비교

I. 우주정책 39

인도-태평양 지역의 신흥국들도 우주 산업에 대한 관심을 높이고 있으며, 이는 지역 내 우주 경쟁을 더욱 복잡

하게 만들고 있다. 인도네시아, 베트남, 태국, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르 등은 우주 개발을 통해 국가 발전과

경제 성장을 도모하고 있다. 이들 국가는 우주 데이터 활용 및 기후 변화 대응, 재난 관리 등 다양한 분야에서 우

주 기술을 적용하고 있으며, 특히 상업적 우주 산업과 관련된 협력도 증가하고 있다. 예를 들어, SpaceX, Blue

Origin, Rocket Lab 등 민간 기업들은 이 지역의 국가들과 협력하여 우주항(spaceport) 건설 및 상업적 발사

서비스 제공을 확대하고 있으며, 이는 우주 관광과 우주 물류 등 새로운 시장을 열어가고 있다. 특히 우주 관광

은 상업적 우주 개발의 중요한 축으로 자리잡을 가능성이 있으며, 상업적 발사 서비스가 대규모로 이루어질 경

우, 민간 기업의 역할은 더욱 확대될 것이다.

인·태 지역은 현재 세계에서 가장 역동적이고 전략적으로 중요한 지역으로, 우주 산업에서도 중요한 역할을

차지하고 있다. 이 지역의 주요 국가들, 특히 미국, 중국, 일본, 인도 등은 우주 개발에 있어 활발한 경쟁과 협력

을 펼치고 있으며, 그에 따라 지역 내 우주 산업의 동향과 정책 변화가 글로벌 우주 환경에 큰 영향을 미친다. 이

러한 지역적 특성을 반영하여, 인·태 지역에서의 우주 경쟁에 적극적으로 참여하고 협력 관계를 강화해야 한다.

미국과의 기존 협력 관계를 심화시키는 한편, 일본과의 기술 협력, 인도와의 저비용 우주탐사 협력 등 다양한 국

가와의 전략적 파트너십을 통해 우주 분야에서의 경쟁력을 높일 수 있다. 특히, 중국의 우주 산업 확장에 대응하

기 위해서는 우방국들과의 협력 네트워크를 확장하고, 우주 탐사, 위성 기술, 상업적 우주 산업 분야에서의 협력

이 필수적이다. 역내 신흥국들도 우주산업에 대한 관심을 강화하고 있기 때문에 협력을 통해 지구 관측 및 우주

데이터 분석 등에서 상호 이익을 도모할 수 있다. 이를 통해 우주 산업의 글로벌 경쟁력을 높이는 동시에, 지역

내 외교적 관계를 강화할 수 있는 기회를 마련할 수 있다.

40 우주정책연구2024 Vol.10

1. Wil iam Russel , “NASA Artemis Programs: Lunar Landing Plans are Progressing but Chal enges Remain,”

Government Accountability Office, testimony before the Subcommittee on Space and Aeronautics,

Committee on Science, Space, and Technology, House of Representatives, January 17, 2024 u https://

www.gao.gov/assets/d24107249.pdf

2. John M. Logsdon, “Asia in Space: The Race to the Final Frontier,” Asia Policy 15, no. 2 (2020): 5 uhttps://

www.nbr.org/publication/asia-in-space-the-race-to-the-final-frontier.

3. Tina Highfil , Patrick Georgi, and Chris Surfield, “New and Revised Statistics for the U.S. Space Economy,

2017–2022,” Journal of the U.S. Bureau of Economic Analysis (2024) u https://apps.bea.gov/scb/

issues/2024/06-june/0624-space-economy.htm.

4. The Space Report 2023 Q4,” Space Foundation, January 23, 2024 u https://www.spacefoundation.

org/2024/01/23/the-space-report-2023-q4

5. Gregory Kulacki, “An Authoritative Source on China’s Military Space Strategy,” Union of Concerned

Scientists, March 2014, 9 https://www.ucsusa.org/sites/default/files/2019-10/Chinas-Military-Space-

Strategy.pdf.

6. Rush Doshi, The Long Game: China’s Grand Strategy to Displace American Order (New York:Oxford

University Press, 2021), 68–101.

7. Wang Hucheng, “The U.S. Military’s ‘Soft Ribs’ and Strategic Weaknesses,” Liaowang 27 (2000), cited in

Ashley J. Tel is, “China’s Military Space Strategy,” Survival 49, no. 3 (2007): 49.

8. Bleddyn Bowen and Cameron Hunter, “Chinese Fractional Orbital Bombardment,” Asia-Pacific Leadership

Network, Policy Brief, no. 78, November 1, 2021.

9. El iot Ji, Michael B. Cerny, and Raphael J. Piliero, “What Does China Think About NASA’s Artemis Accords?”

Diplomat, September 17, 2020 u https://thediplomat.com/2020/09/what-does-china-think-about-nasas-

artemis-accords.

10. Andrew Jones, “China Outlines Position on Use of Space Resources,” SpaceNews, March 6, 2024 https://

spacenews.com/china-outlines-position-on-use-of-space-resources.

11. Yasuhito Fukushima, “Japan Endeavors to Utilize Space for Defense Purposes,” Stimson Center, February

23, 2023 https://www.stimson.org/2023/japan-endeavors-to-utilize-space-for-defense-purposes.

12. Kazuto Suzuki, “Space Security in Japan’s New Strategy Documents,” Center for Strategic and

International Studies (CSIS), June 21, 2023 https://www.csis.org/analysis/space-security-japans-new-

참고문헌

I. 우주정책 41

strategy-documents.

13. Nanae Baldauff, “Space and Strategy: Japan’s National Security in Space and Europe,” Centre for

Security, Diplomacy and Strategy, Brussels School of Governance, Policy Brief, December 13, 2023

https://csds.vub.be/publication/space-and-strategy-japans-national-security-in-space-and-europe.

14. Kazuto Suzuki, “How Wil the Economic Security Law Change Japan’s Sci-Tech Policy?” Tokyo Foundation

for Policy Research, May 9, 2023 https://www.tokyofoundation.org/research/detail.php?id=943.

15. Pal ava Bagla, “On India’s First Human Mission’s Launch Date, ISRO Chief Says. .,” NDTV, June 29, 2024

https://www.ndtv.com/india-news/on-indias-first-human-mission-gaganyaans-launch-dateisro-chief-

sr-s-somanath-says-5996094.

16. Rajeswari Pil ai Rajagopalan, “India’s Race to Mars Goes Way Beyond Science,” Wal Street Journal,

November 4, 2013 u https://www.wsj.com/articles/BL-IRTB-21122.

17. Rajeswari Pil ai Rajagopalan, “India’s Changing Policy on Space Militarization: The Impact o f China’s

ASAT Test,” India Review 10, no. 4 (2011): 354–78.

18. Ajey Lele, “Military Satellites: India Needs to FastTrack,” Financial Express, November 25, 2021 https://

www.financialexpress.com/business/defence-military-satellites-india-needs-to-fasttrack-2373221.

19. Deloitte, “Reaching Beyond: A $40 Billion Canadian Space Economy by 2040,” 2023 https://www2.

deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/ca-reaching-beyond-AODA.pdf.

20. Euroconsult, “Euroconsult Estimates That the Global Space Economy Totaled $370 Billion in 2021.”

21. Deloitte, “Reaching Beyond: A $40 Billion Canadian Space Economy by 2040.”

22. Open Data Cube https://www.opendatacube.org.

23. United States–Australia Joint Leaders’ Statement: Building an Innovation Al iance,” White House,

October 25, 2023 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/25/

united-states-australia-joint-leaders-statementbuilding-an-innovation-alliance.

24. Space Agency (Australia), “Everything You Need to Know about the TSA” https://www.space.gov.au/

technology-safeguards-agreement-facts.

25. Release of the Combined Space Operations Vision 2031 Statement,” Department of Defence(Australia),

February 23, 2022 https://www.defence.gov.au/news-events/releases/2022-02-23/release-combined-

space-operations-vision-2031-statement.

26. Tristan Moss, “History and Australia’s Space Policy,” in Moss, “Regional Commentary: The Foundations

of Australia’s Space Policy,” 6.

42 우주정책연구2024 Vol.10

중국의 우주정책 변화

배수인ㅣ국제안보학 박사생

푸단대학교

국제관계 및 공공사무학원

tndls93sv@gmail.com

초 록

1. 서 론

43

I. 우주정책

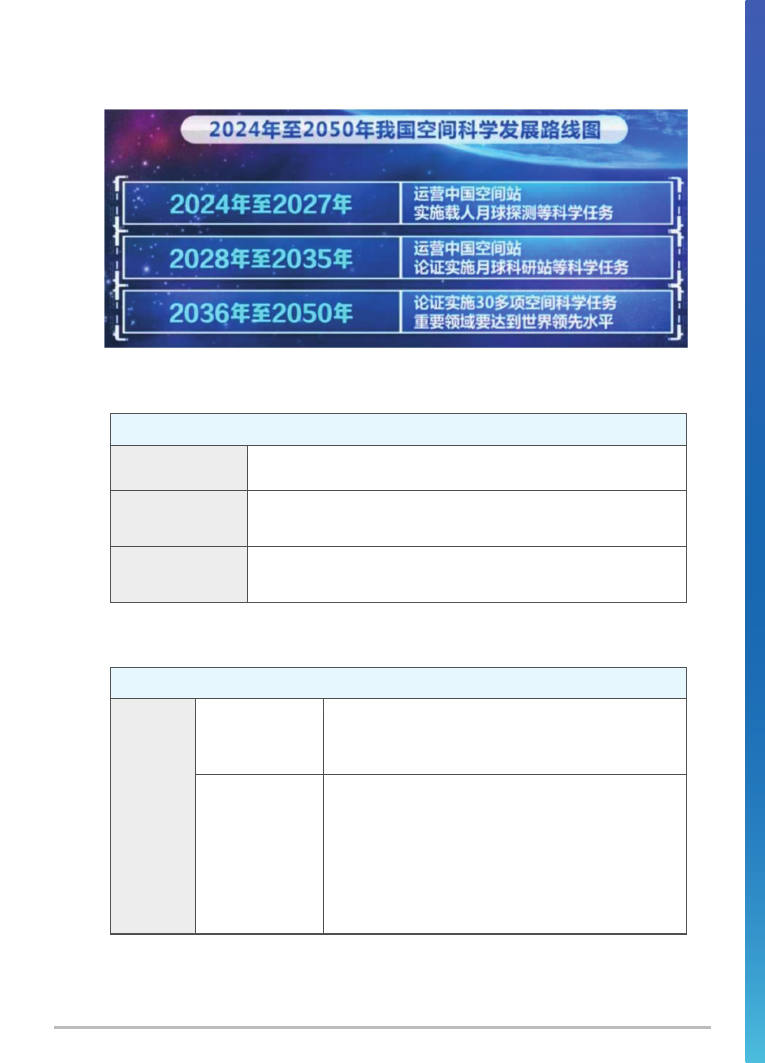

2. 국가 우주 과학 중장기 발전 계획 (2024-2050년)

2.1 중국의 우주 과학 발전 목표

44 우주정책연구2024 Vol.10

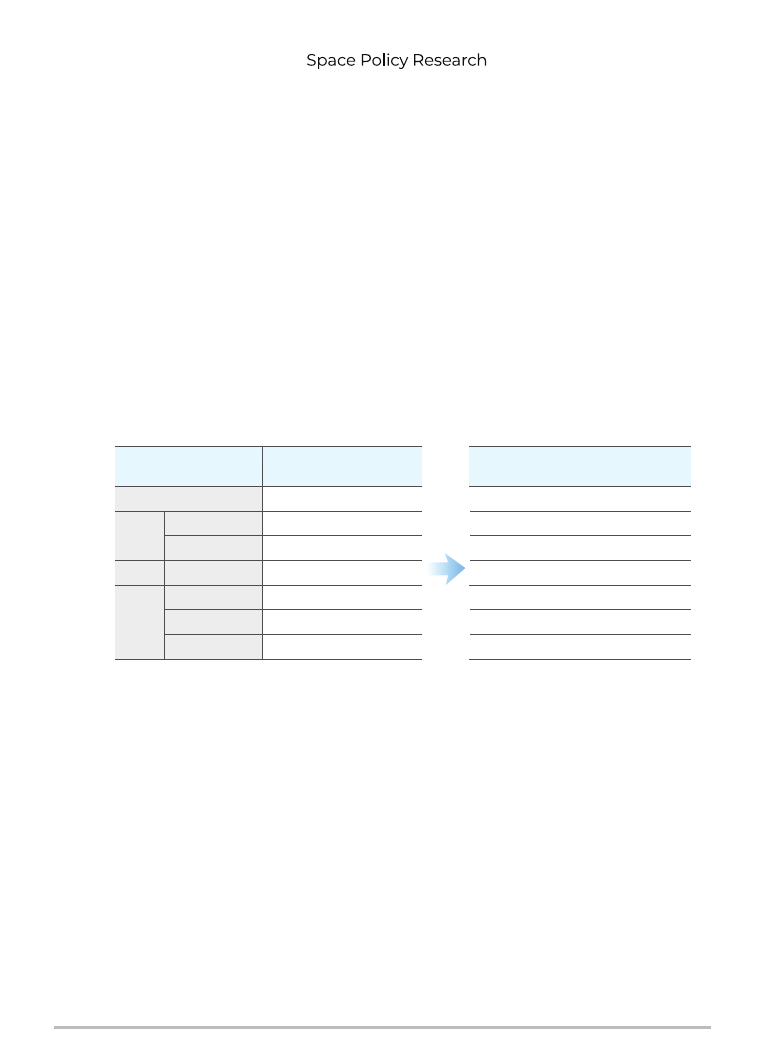

<표 1> 중국의 국가 우주 과학 중장기 발전 계획(2024년-2050년)

1단계

~2027년까지

2단계

2028년부터 2035년까지

3단계

2036년부터 2050년까지

• 중국은 우주 정거장을 운영하며, 유인 달 탐사 및 달 탐사 프로젝트 4단계와 행성

탐사 프로젝트를 실행할 계획

• 최종적으로 30개 이상의 우주 과학 임무를 수행 및 구현하며, 특정 중요 분야에서

전 세계 최고 수준에 도달하는 것을 목표

• 5~8개의 우주 과학 위성 임무를 수행하여, 국제적으로 중요한 영향을 미칠 수 있

는 독창적 연구 성과를 창출하는 것을 목표

• 이후 우주 정거장을 지속적으로 운영하며, 유인 달 탐사와 달 과학 연구소 설립과

같은 과학적 임무를 실행하고, 약 15개의 우주 과학 위성 과제를 수행할 계획

• 이를 통해 세계 최고 수준의 독창적인 연구 성과를 달성하는 것을 목표

국가 우주 과학 중장기 발전 계획(2024-2050)

I. 우주정책 45

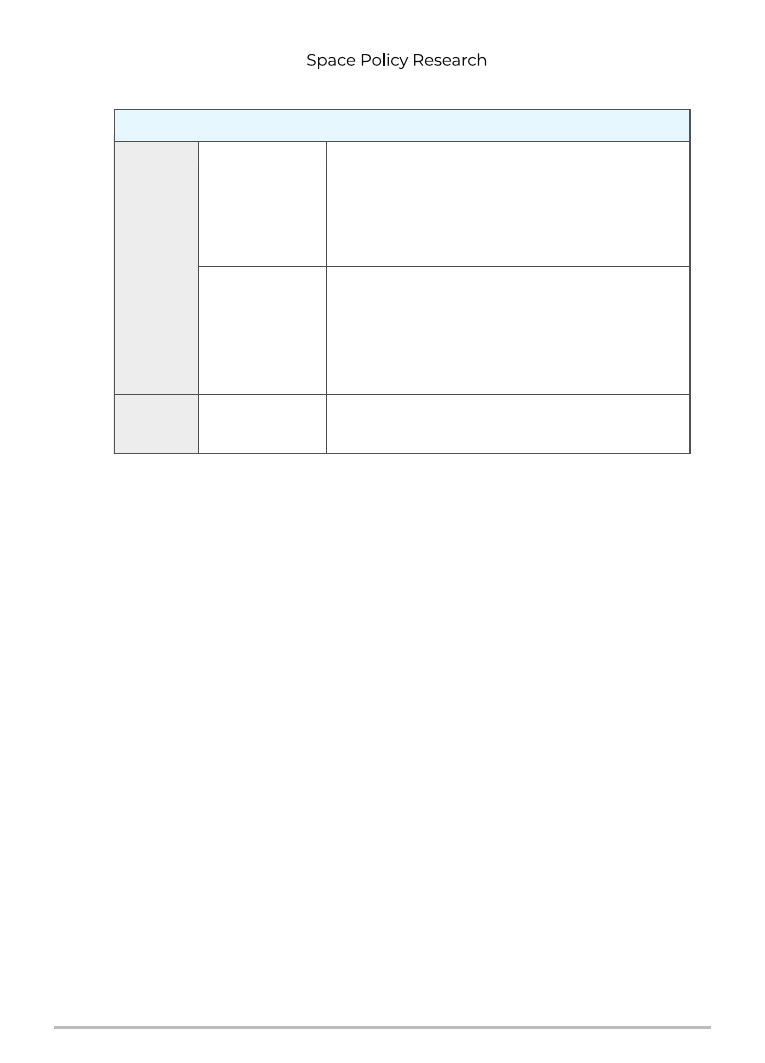

2.2 중국의 우주 과학 우선 발전 방향

46 우주정책연구2024 Vol.10

<표 2> 중국의 우주 과학 우선 발전 방향 정리

태양-지구 전경

우주 물리학

극단적 우주

시공간 물견

우주의 기원과 진화를 심층적으로 탐구하고, 극단적 우주 환경 조건 하에서의 물리 법칙을 규명

우주 환경에서의 물질 운동과 생명 활동 법칙을 규명하며, 양자역학 및 일반 상대성 이론 등의

기초 물리학에 대한 심화된 이해를 추구

지구, 태양, 및 태양권을 대상으로 한 연구를 통해, 태양-지구의 복잡한 시스템과 태양계 전체의

물리적 상호작용 및 법칙을 해명

중저주파 대역의 중력파와 초기 중력파를 탐지하여, 중력과 시공간의 본질에 대한

이론적 이해를 확립

거주 가능한 행성

태양계 천체와 외계 행성의 거주 가능성을 탐구하고, 외계 생명체 탐사를 위한 기초 연구 수행

중국의 우주 과학 우선 발전 방향

2.3 우주 계획 발전 로드맵

I. 우주정책 47

<표 3> 2024년부터 2050년까지 중국의 우주 계획 발전 로드맵

2단계

3단계

1단계

~2027년까지

2028년부터 2035년까지

2036년부터 2050년까지

• 중국은 우주정거장의 운영을 시작으로, 유인 달 탐사, 행성 탐사 등을 통해 과학 임무

를 계획

• 30여개의 과학 임무 항목의 수행과 우주과학 분야에서 세계적 선도 지위를 획득

•우주정거장을 운영하면서, 유인 달 탐사, 달 연구 기지 건설 과 같은 과학 임무를 계획

우주 발전 계획 로드맵

<표 4> 중국의 우주계획 발전 로드맵

1단계

~2027년까지

• 우주 X선 등 다파장 협동 관측

• X선 열 중입자 탐사

• 우주 중력파 탐사 선구자

• 태양 극 궤도 탐사

• 암흑 물질 입자 탐사

• 우주 테라헤르츠 고속 이미지

관측

• 초장파 우주 관측

• 적외선 우주 관측

• 숨겨진 자연 지형 탐사

• 투명 해양 위성군

• 전천후 3D 풍력 관측

•지구 복사 에너지 수지 탐사

• 지구 자기권 다중 스케일 위성군

• 태양-지구 L5점 태양 탐사

• 우주 기반 태양 전파 배열 관측

•인류 활동 흔적 정밀 관측

• 글로벌 식생 생물량 시공간 패턴

분석

•목성 시스템 관측

•외계 행성 탐사

대형임무

중소형 임무 및 가능성

기반 임무

우주 계획 발전 로드맵

48 우주정책연구2024 Vol.10

2단계

2028년부터

2035년까지

3단계

2036년부터

2050년까지

• 고정밀 적외선 우주 관측

•천체 조석력의 지진 유발 효과 관측

•태양 궤도 탐사

•고에너지 우주 관측

•X선 탐사

•우주 중력파 탐사

※ 2027년까지 미실행된 대형 임무 포함

대형임무

• 자외선 천문 관측

• 해양 에너지 위성군

• 주요 대역 다층 간 상호작용 관측

• 경계층 열역학 구조 및 화학 성분

관측

• 글로벌 고정밀 자기장 위성군

• 지구 응력 관측

• 대형 임무 5-6개와 중소형 및 가능성 기반 임무 약 25개를 논의 중에

있는 것으로 예측

• 지구 복사대 탐사

• 우주 날씨 원인 탐구

• 편대 태양 고에너지 관측

• 사중 협동 과학 관측

• 지구 동적 변화 관측

• 소행성 탐사

• 외계 행성의 위성 탐사

중소형 임무 및 가능성

기반 임무

대형&중소형 임무 및

가능성 기반 임무

우주 계획 발전 로드맵

3. 《2016–2030 공간 과학 계획 연구 보고서》와의 차이점

3.1 《2016-2030 공간 과학 계획 연구 보고서》의 전략 내용

I. 우주정책 49

3.2 《2016-2030 공간 과학 계획 연구 보고서》와 《국가 우주 과학 중장기 발전 계획(2024-2050)》의 비교

50 우주정책연구2024 Vol.10

<표 5> 《2016-2030 공간 과학 계획 연구 보고서》와 《국가 우주 과학 중장기 발전 계획(2024-2050)》의 차이점 요약

목표 기간

초점

주요 연구

분야

성과

약 15년 (단, 중기 목표)

기초 과학 연구 강화

우주의 형성과 진화, 외계 생명 탐사, 태양계 연구

암흑 물질 탐사 위성 “우공”, 텐궁 우주정거장,

화성 탐사 등의 기초 성과

《2016-2030 공간 과학 계획 연구 보고서》

《국가우주과학 중장기 발전 계획(2024-2050)》

항 목

25년 이상(장기 목표)

기초 연구와 응용의 융합, 기술 혁신

심우주 탐사, 자원 개발, 우주 기술과 응용

30개 이상의 과학 임무, 달/화성 기지 건설,

심우주 탐사

국제적

맥락

중국 국내의 역량 강화와 독립적 연구 초점

국제 협력에서의 주도와 글로벌 우주 질서 선도

I. 우주정책 51

4. 결론

3.1 《2016-2030 공간 과학 계획 연구 보고서》의 전략 내용

52 우주정책연구2024 Vol.10

참고문헌

I. 우주정책 53

54 우주정책연구2024 Vol.10

우주상황인식 주요국 및 국제기구

기술정책 동향

김종범ㅣ책임연구원

한국항공우주연구원

정책팀

이학(과학기술학) 박사

jbkim@kari.re.kr

Ⅰ. 서론

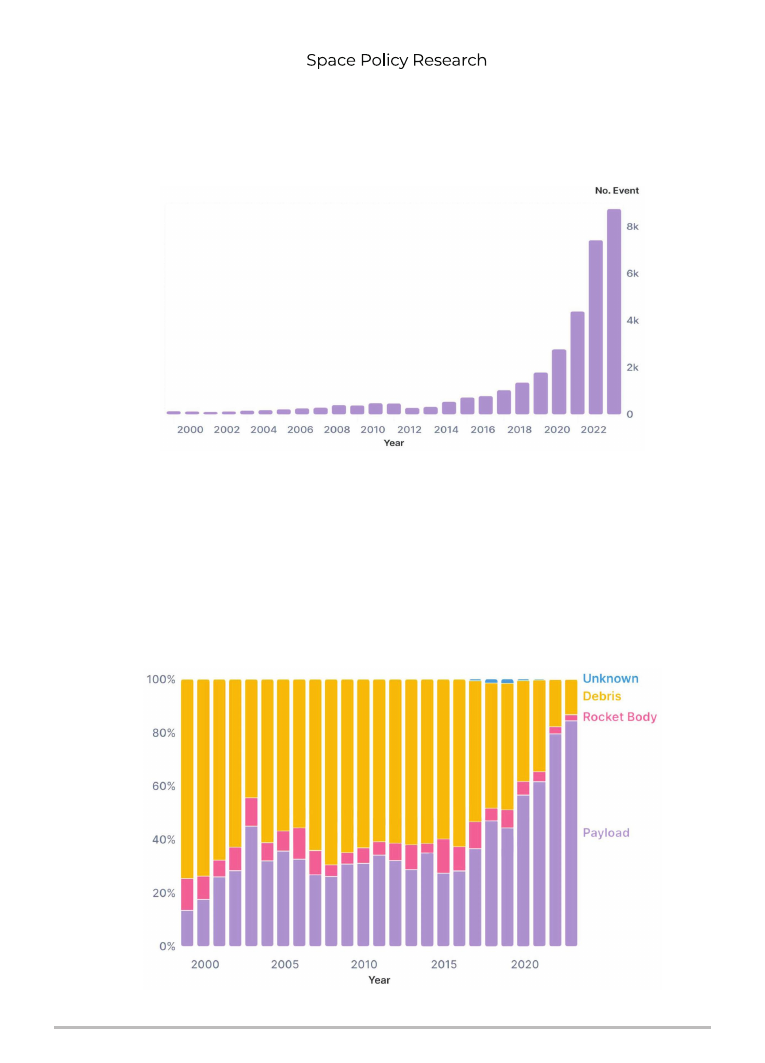

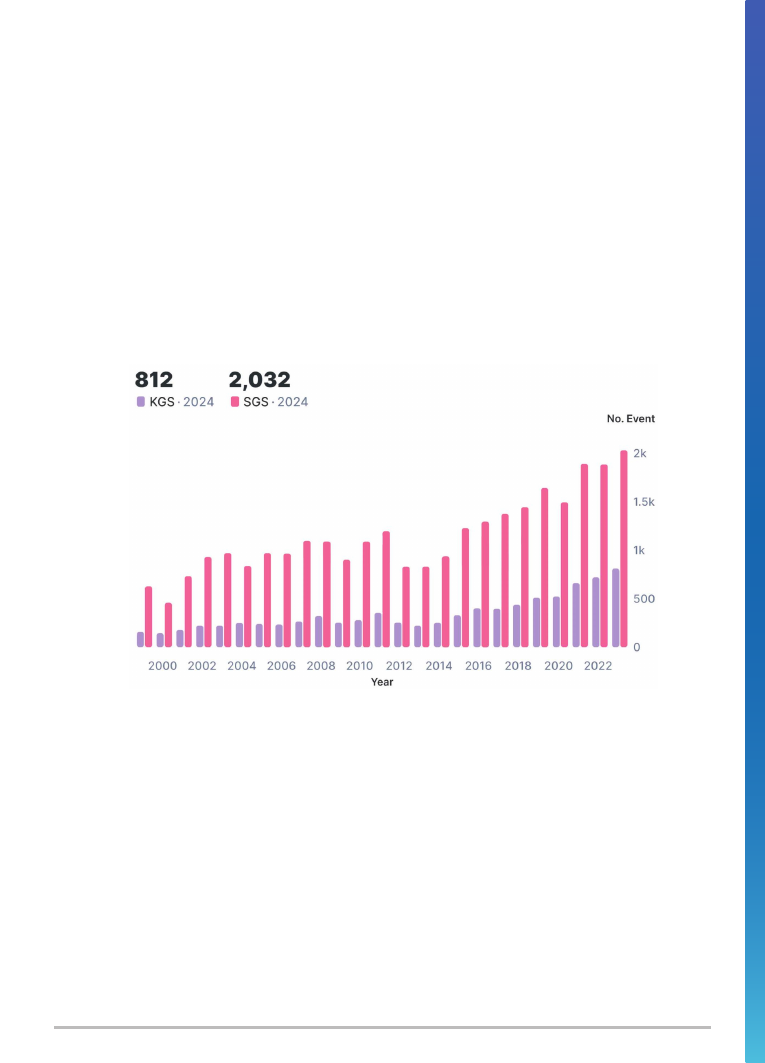

<그림 1> 우주활동 변화(2000~2019)

55

I. 우주정책

<표 2> New Space 시대 전후 SSA의 주요 변화

행위자

형태

주요

활동

및

변화

•정부, 국제기구, 정부 간 연합

•국가 간 협력

- SSA 관련 국가계획 수립

- 우주물체 추적/감시

- NEO, 우주쓰레기 등 데이터 수집/관리

- 우주기상 모니터링 예보

SS/SSA

SSA+STM/SDA

구 분

•정부, 국제기구, 정부 간 연합, 민간

•국가-민간의 양방향 협력 혹은 계약

- 기존 SSA 활동의 계속적 수행

- 민간과 군의 SSA 관리주체 구분

- 미 우주군, 일본 우주작전대 창설

- 우주안보와 & AI, 5G, IoBTs(The Internet of

Battlefield Things), JADC2(Joint All-Domain

Command and Control)

<표 1> 주요 우주쓰레기 발생 사건

인공

위성

우주

발사체

Fengyun-1C

Cosmos 2251

Iridium 33

Cosmos 2421

STEP2

SPOT1

OV2-1/LCS-2

CBERS1

Nimbus 4

TES

명 칭

연도

발사국

2,880

1,141

364

0

84

32

33

210

235

80

우주쓰레기

개수(‘18년)

의도적 요격

우발적 충돌

우발적 충돌

미상

우발적 폭발

우발적 폭발

우발적 폭발

우발적 폭발

우발적 폭발

우발적 폭발

파열 원인

구 분

850

790

790

410

625

805

740

740

1,075

670

파열궤도

(km)

2007

2009

2009

2008

1996

1986

1965

2000

1970

2001

중국

러시아

미국

러시아

미국

프랑스

미국

중국

미국

인도

34,288

1,668

628

509

745

498

473

431

376

372

우주쓰레기

개수(당시)

56 우주정책연구2024 Vol.10

Ⅱ. 우주상황인식 등 정의

I. 우주정책 57

Ⅲ. 주요국 기술 및 정책

1. 미국

<그림 2> SDA, SSA 및 STM 정의 및 범위

58 우주정책연구2024 Vol.10

I. 우주정책 59

<표 3> 미국의 주요 우주감시 프로그램

지상 기반

감시장비

광학장비

•US Space Surveil ance Network (SSN)

•NASA Orbital Debris Program Office (ODPO)

•NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC)

•DOD Missile Defense Agency (MDA)

주요 프로젝트

관리 주체

운용 장비

•미 우주사령부 (USSC)

•미 군(육/해/공/우주)

•미 항공우주국(NASA)

•미 해양대기국(NOAA)

•미 국방부(MDA)

•대학 부설 연구소

•기타 민간 연구기관

60 우주정책연구2024 Vol.10

2. 일본

3. 한국

<표 4> 일본 SSA 시스템 구축 목표

레이더

광학

분석

시스템

JAXA

1.6m 급 (650km 궤도)

최대 10개

18(1m급), 16.5(50cm급)

최대 3만 0,000개

200개/1일

수동

관측 능력

동시 관측 물체 수

한계등급

물체 수

관측 경로(레이더)

관측 방법

주체

현 재

내각부, JAXA, 방위성, 국제협력(미국)

10cm 급 (650km 궤도)

최대 30개

18(1m급), 16.5(50cm급)

최대 10만 개

1만 개/1일

자동

목표

구 분

I. 우주정책 61

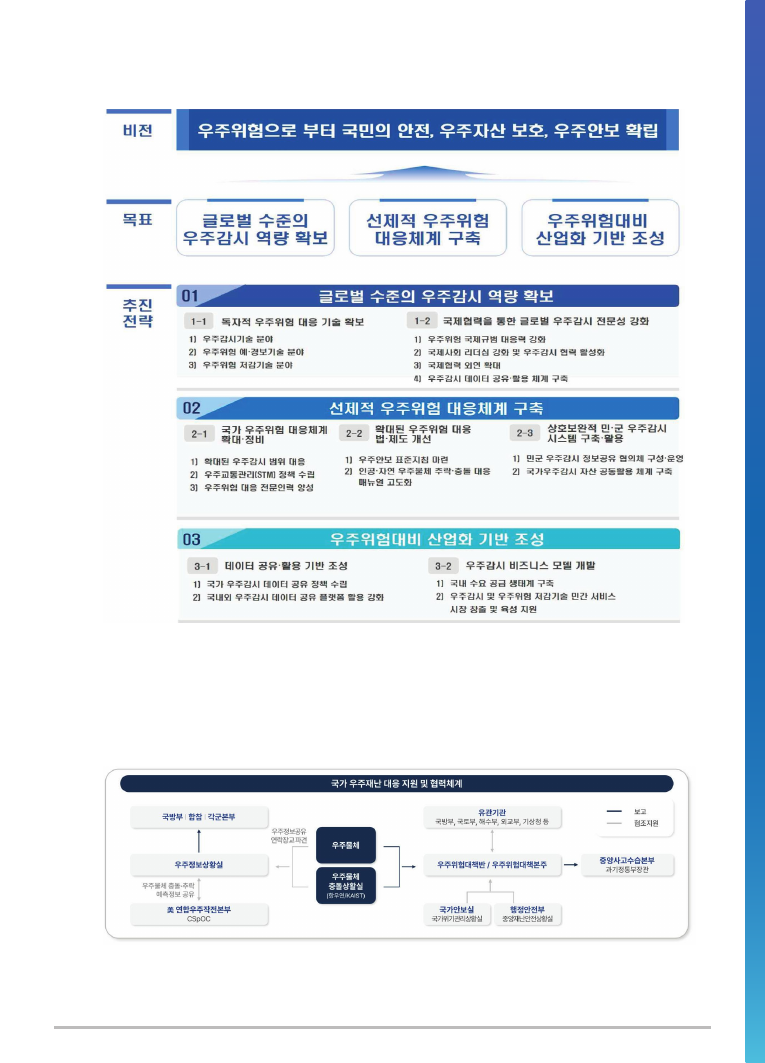

<그림 3> 제2차 우주위험대비기본계획(‘24~’33)

<그림 4> 우리나라 민군 SSA 아키텍처

62 우주정책연구2024 Vol.10

Ⅳ. 국제기구

<표 5> STM 관련 국제기구 활동 개요

국제기구명

활동 개요

우주물체 등록협약

등록협약의 제4조에 따라 국가는 발사 후 “실행 가능한 최대한 빨리” 발사한 물체의

정보를 UN등록부에 제출

국제표준화기구(ISO)

국제표준화기구(ISO)는 2011년 우주시스템 분야에 서 우주쓰레기 경감 요구조건을

추가하여 ISO 표준 24113을 발간

ICAO(국제민간항공기구)

ICAO/UNOOSA 공동 Symposium이 2015년(캐나다 몬트리오올), 2016년(UAE 두바

이)에서 개최 되었음.

국제전기통신연합 (ITU)

2015년 국제전기통신연합 책임자인 Yvon Henri는 2015년 우주교통관제는 어떠한

간섭으로부터도 안전하게 우주로 들어가고, 우주에서 돌아오고, 돌아갈 수 있는 접근

방식을 제공하는 것이라고 정의

국제우주쓰레기조정위원회

(IADC)

우주쓰레기로 인한 지구궤도 환경문제와 관련된 전 세계의 우주개발기관들의 기술

적·과학적 연구활동 협의체로 기술적인 조언 및 가이드라인 등을 UN에 제공 및 보고

(설립연도: 1993년)

유엔 우주군비경쟁방지

(PAROS) 정부전문가그룹

우주에서 PAROS 관련 향후 법적 구속력 있는 문서에 규정되어야 할 요소를 논의. 자

위권, 무력사용, 우주물체의 공격, 무기의 개발·시험·저장·배치, 우주에서 모든 무기의

배치, 우주쓰레기, 투명성신뢰구축조치 등

우주데이터시스템자문위원회

(CCSDS)

CCSDS(Consultative Committee for Space Data Systems)는 우주 데이터 시스템

자문위원회로 우주 관련 정보의 상호 교환을 촉진할 목적으로 데이터 표준 개발에 참

여한 우주기관들의 국제 조직

HCoC(헤이그행동규약)

우주 투명성신뢰구축조치

유엔정부전문가그룹

미사일 비확산노력을 위한 국제규약

논의 내용(비공개) 및 보고서 분석을 통해 우주통제의 가용 범위를 예측

ICoC(우주활동 행동규범)

우주 운용 조치

우주에서의 사고 가능성, 우주물체 충돌 또는 우주의 평화적 탐사와 이용을 위한 타국

의 권리에 대한 해로운 간섭을 최소화하기 위한 정책과 절차의 수립 및 시행. 직·간접

적으로 우주물체의 피해 또는 파괴를 야기할 의도의 모든 행위의 자제. 우주물체 충돌

위험을 최소화하기 위한 적절한 조치 마련

유엔 외기권평화적이용위원회

(UN COPUOS)

2019년 안전한 우주환경 보장을 위하여 ‘우주활동 장기지속성 가이드라인’을 채택하

고 회원국들에게 가이드라인의 준수를 촉구. 우주로의 안전한 접근을 촉진하고 물리

적 또는 무선 주파수의 간섭이 없는 우주에서 안전한 작업을 유지하기 위한 일련의 기

술 및 규제 조항의 개발 및 구현으로 정의되는 개념이라고 정의

I. 우주정책 63

Ⅴ. 결론

64 우주정책연구2024 Vol.10

참고문헌

I. 우주정책 65

II. 이슈분석

68 우주정책연구2024 Vol.10

위성 근접상황과 전파간섭 발생 빈도의

시계열 분석:

우주 지속 가능성에 대한 시사점

성재동ㅣ선임연구원

한국항공우주연구원,

국가위성정보활용지원센터

SSA연구실

acestars@kari.re.kr

초 록

1. 배경

1.1 우주 활동 증가와 환경 변화

정유연ㅣ선임연구원

yejung@kari.re.kr

정옥철ㅣ책임연구원

ocjung@kari.re.kr

송새한ㅣ선임연구원

songsaehan@kari.re.kr

69

II. 이슈분석

1.2 저궤도(LEO)의 혼잡도

1.3 위성 충돌위험과 케슬러 신드롬

<그림 1> 우주산업 육성 추진전략(‘21) 기반한 향후 발사 예상치

70 우주정책연구2024 Vol.10

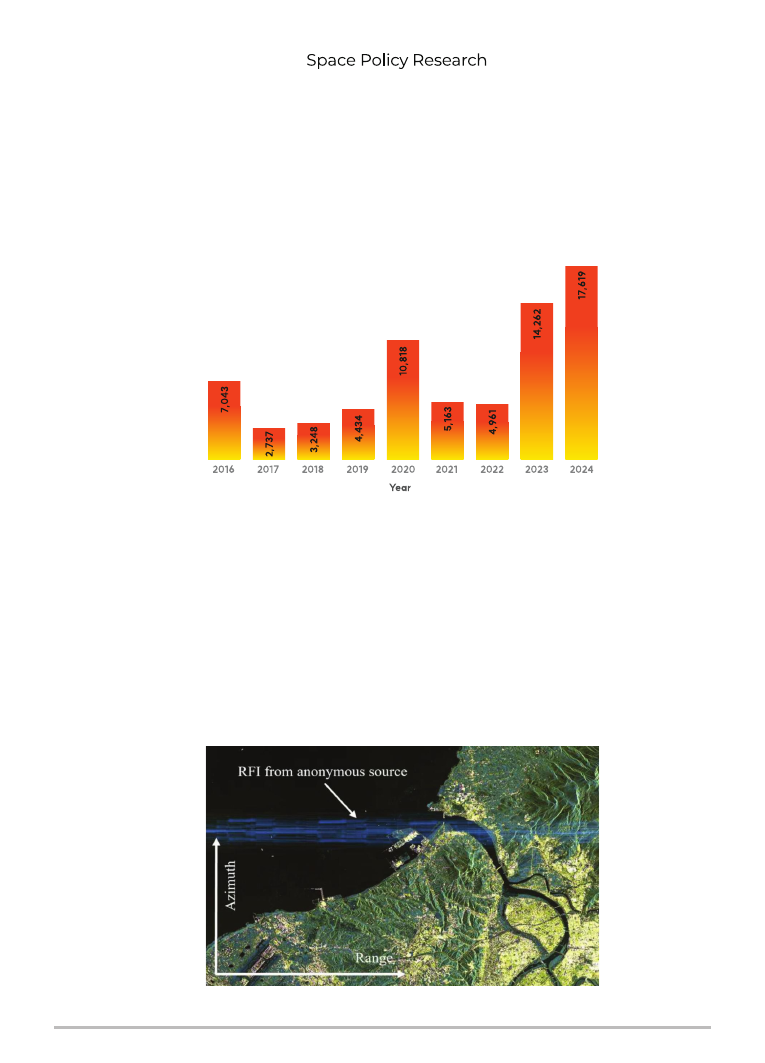

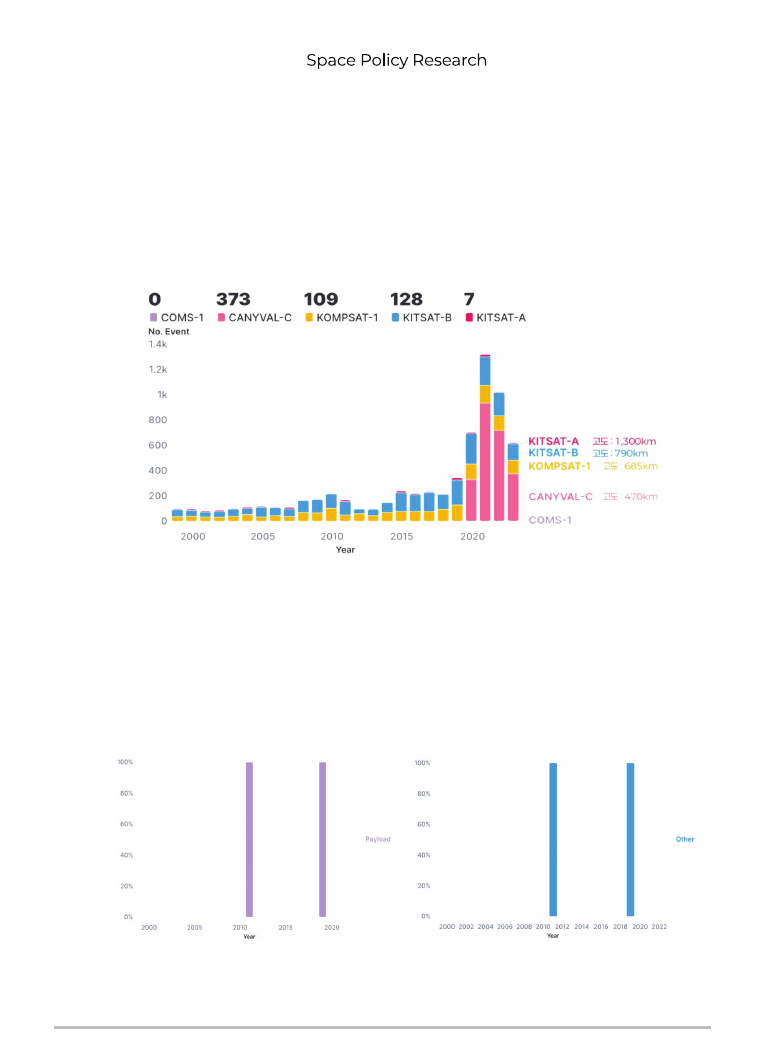

<그림 2> 한국항공우주연구원 운영위성에 대한 연도별 충돌위험 빈도

<그림 3> 전파간섭에 따른 위성영상 피해 사례 [8]

1.4 전파 간섭의 문제

II. 이슈분석 71

1.5 국제적 협력과 규제의 필요성

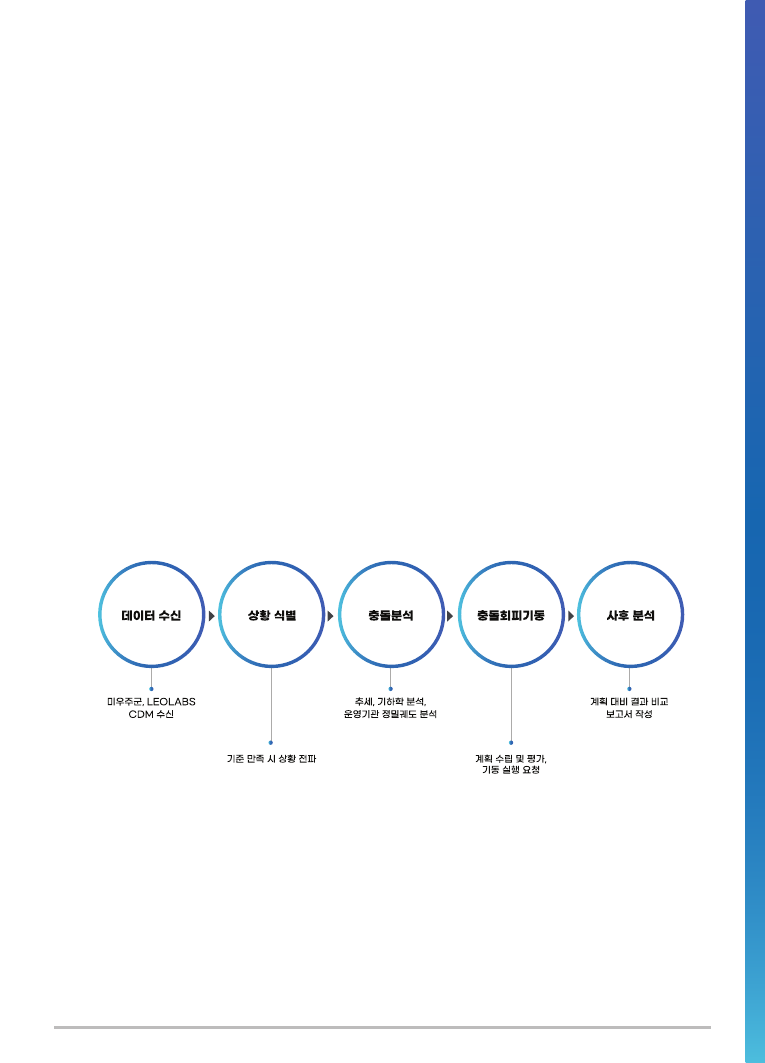

2. 현실태 분석

2.1 위성 충돌위험 관리

<그림 4> 한국항공우주연구원 운영위성을 위한 충돌위험 대응 절차

72 우주정책연구2024 Vol.10

2.2 전파간섭 관리

II. 이슈분석 73

<그림 5> 한국항공우주연구원의 운영위성을 위한 전파간섭 예측 방법

3.1 충돌위험 분석

3. 시계열 분석

74 우주정책연구2024 Vol.10

<그림 6> 한국 국적의 위성들의 충돌위험 빈도 추세

<그림 7> 근접물체의 종류별 비율 추세

II. 이슈분석 75

<그림 8> 근접물체의 국적별 비율 추세

<그림 9> 한국 국적의 위성들과 궤도 분류

76 우주정책연구2024 Vol.10

<그림 10> 시계열 분석: 위성별 근접상황 발생 빈도

<그림 11> 천리안 위성의 종류별 근접상황 발생 빈도

<그림 12> 천리안 위성의 국적별 근접상황 발생 빈도

II. 이슈분석 77

<그림 13> 카니발-C 위성의 종류별 근접상황 발생 빈도

<그림 14> 카니발-C 위성의 국적별 근접상황 발생 빈도

<그림 15> 다목적실용위성 1호의 종류별 근접상황 발생 빈도

<그림 16> 다목적실용위성 1호의 국적별 근접상황 발생 빈도

78 우주정책연구2024 Vol.10

<그림 17> 우리별 2호의 종류별 근접상황 발생 빈도

<그림 18> 우리별 2호의 국적별 근접상황 발생 빈도

<그림 19> 우리별 1호의 종류별 근접상황 발생 빈도

<그림 20> 우리별 1호의 국적별 근접상황 발생 빈도

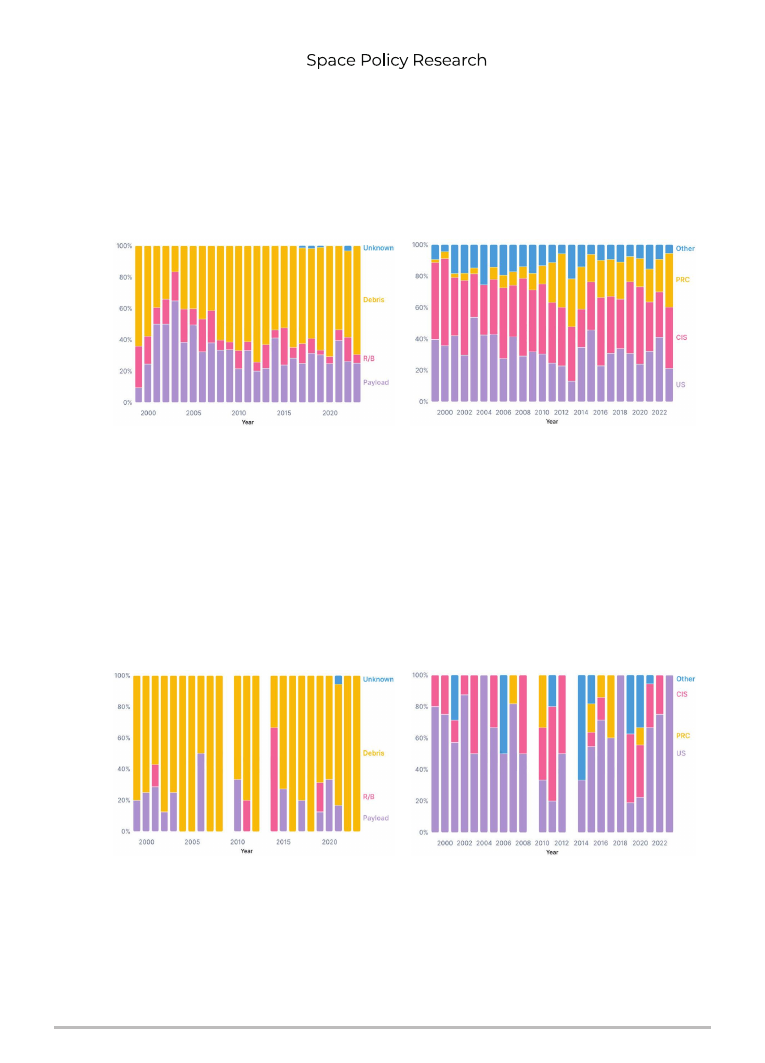

3.2 전파간섭 분석

II. 이슈분석 79

<그림 21> 시계열 분석: 전파간섭 분석

4. 결론

80 우주정책연구2024 Vol.10

II. 이슈분석 81

참고문헌

82 우주정책연구2024 Vol.10

84 우주정책연구2024 Vol.10

84

AAM의 군사적 운용을 위한 정책적

발전방향

1)

홍준기ㅣ제1저자

육군 대령,

국제 정치학 박사

junkih00@naver.com

박상중ㅣ교신저자

국방대학교

직무교육원 교수,

육군정책자문위원,

한국항공우주정책법학회

이사,

한국전략문제연구소

국방우주연구센터장,

nicegift701@korea.kr

이 연구는 미국, 유럽, 중국 등 AAM 개발을 주도하고 있는 주요 선진국의 정책 추진 동향을

살펴보고, AAM의 군사적 운용 필요성과 정책적 발전방안을 제시하는 데 있다. 이를 위해 세

가지 연구 문제를 선정하여 분석하였다.

먼저, 미국, 유럽, 중국 등 AAM 개발을 주도하고 있는 주요 국가들은 미래에 전 세계적으로

경제·사회·환경·군사 안보 영역에서 엄청난 영향을 미칠 것으로 전망되는 AAM을 주도하기 위

해 무한경쟁을 하고 있다. 후발주자 한국의 AAM 발전을 위해 AAM 선진국으로부터 연구개발,

실증사업 등 축적된 노하우를 벤치마킹하여 분야별 소요를 도출하였다.

둘째, 경제·사회·환경·군사 안보 측면에서, 첨단 과학기술 발전, 도시화 현상 확산, 지형

적 여건 제한, 미래 인구구조 변화 등의 변화요소를 분석하여 AAM의 군사적 운용 필요성

을 제시하였다. 특히, 한국은 군사적 측면에서, AAM이 다영역 작전(MDO, Multi-Domain

Operations)을 수행하는데 필수적인 기동수단으로 판단하였으며, 세계적인 도시화 현상의

확산에 따른 환경오염과 교통 정체, 한반도의 지형적 여건 제한, 미래 초저출생으로 인한 한

국의 급격한 인구 감소 등의 어려운 문제들을 해결할 수 있는 최적의 대안으로 평가하였다.

셋째, AAM 도입 관련 국방기획관리체계 반영 추진, 국방 차원 프로그램 운영, AAM 조종사

양성 시스템 마련 등 선행연구에서 미진했던 AAM의 군사적 운용을 위한 정책적 발전방향을

제시하였다. AAM을 한국군에 도입하기 위해서는 시급성을 고려할 때, AAM의 전력화와 병행

하여 부대개편 업무를 추진해야만 2030년대 초반부터 정상적인 도입 및 운용이 가능할 것으

로 판단하였다. 또한, 국방 차원에서 미국의 「Agility Prime Program」을 벤치마킹하여 한

국군에 AAM 도입을 위한 「한국형 Agility Prime Program」을 추진하고, AAM 조종사 양성

은 별도의 AAM 조종사 양성보다 현용 항공기 조종사와 퇴역한 조종사들을 활용하는 방안을

제시하였다.

초 록

85

II. 이슈분석

이 연구에서 제시한 바와 같이, 미래에 AAM은 민간 영역에서 혁신적인 교통수단으로 활용될 뿐만 아니라,

미래의 전장에서도 전장 우세를 달성할 수 있도록 전쟁의 수단과 방법을 발전시킬 것으로 전망된다. 한국군

AAM은 다양한 형상과 크기, 능력을 갖춘 AAM 기체를 개발하는 등 발전 단계별 성능의 진화를 통해 조기에

전투 수행 기능별로 다양한 작전 및 지원 임무를 수행할 수 있기를 기대한다.

Key Words : 미래항공모빌리티(AAM), 다영역작전(MDO), 국방기획관리체계, 한국형 도심항공모빌리티(K-UAM), 부대개편

1. 이 연구는 한국항공우주정책·법학회지(제39권 제2호)에 투고한 내용을 수정·보완하여 발전시켰다.

2. 국토교통부, “국토교통부, UAM 상용화 본격 준비 위한 글로벌 협력,” 보도자료, 2024. 5. 29..

Ⅰ. 서 론

지금으로부터 27년 전인 1997년에 프랑스에서 개봉된 SF 영화 「제5원소」에서 2259년 뉴욕을 배경으로 주인

공인 브루스 윌리스(Bruce Willis, 코벤 역)가 미래 항공기체인 플라잉 카(Flying Car)를 운전하는 모습이 나온

다. 이 영화에서 먼 미래의 항공기체로 여겨졌던 플라잉 카가 이르면 2025년부터 서울의 도심 상공을 날아다니

는 모습을 보게 될 것이다.

미국과 유럽, 중국, 한국, 일본, 호주, 브라질 등 주요 첨단 핵심 기술을 보유한 국가들은 AAM 시장을 선제적으

로 차지하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 미국은 20여 년 전부터 항공우주국과 연방항공청 등을 중심으로

도심항공모빌리티 시장을 주도하기 위해 관련 연구와 정책 추진, 다수의 스타트업 기업들을 지원하고 있으며, 미

공군도 2000년부터 AAM 관련 민간 상용기술을 군에 신속히 도입하기 위한 프로그램을 적극적으로 진행하고 있

다. 미국 외 영국, 독일 등 유럽 국가들과 중국도 AAM을 미래 핵심 전략사업으로 규정하고, 관련 연구와 정책을

추진해 나가고 있다.

한국은 AAM 도입을 추진하고 있는 주요 선진국들보다 늦은 2020년 5월에 2025년 UAM 상용화를 목표로 「한

국형 도심항공모빌리티(K-UAM) 로드맵」을 발표한 후, SK그룹, LG그룹, 롯데그룹, 현대자동차그룹 등 국내 대기

업들을 중심으로 35개 기업들이 7개의 컨소시엄을 구성하여 국내·외 도심항공모빌리티 시장을 먼저 확보하기 위

해 ‘K-UAM 그랜드챌린지’ 경쟁에 뛰어들었다.

2023년 8월부터 시작된 ‘K-UAM 그랜드챌린지’는 기체와 버티포트, 교통관리, 운항서비스 등 UAM을 구성하

는 全 분야의 참여기관과 업계가 참여하여 안전성과 통합운용성 등을 검증하는 국토교통부 주관 민관합동 대규

모‧중장기 실증사업이다.2) 국토교통부는 ‘K-UAM 그랜드챌린지’ 실증사업을 통해 UAM의 안정성을 검증하고,

2025년 말에 수도권에서 최초로 상용화 후 2026년부터 전국적으로 확대하는 것을 목표로 추진하고 있다. 국토

교통부는 2023년 11월 3일에 전라남도 고흥 상공에서 ‘K-UAM 그랜드챌린지’와 연계한 비행 시연 행사를 개최

하였으며, 행사 참석자들은 국내 최초로 만들어진 버티포트와 승객 터미널 등 UAM 관련 인프라와 국내기술로

86 우주정책연구2024 Vol.10

개발된 기체가 비행하는 장면을 직접 볼 수 있었다.3) 2024년에는 ‘K-UAM 그랜드챌린지’에 참여 중인 컨

소시엄 중에서 현대차-KT 컨소시엄과 롯데 컨소시엄 등이 1단계 실증사업을 완료하였다. 이들 컨소시엄

외, 한국항공우주산업(KAI)은 미래에 국내·외 운용을 목표로 군사용 AAM으로 운용될 미래 항공기체와 핵

심 부품을 개발하고 있다.

국방부는 민간 영역에서 개발하고 있는 AAM을 신속하게 도입하기 위해 국토교통부와 2022년 7월 27

일에 「도심항공교통(UAM) 및 드론체계 발전 MOU」를 체결하는 등 민간 상용 첨단 기술을 신속하게 군

에 도입하고, 군이 테스트 베드(Test Bed)로 민간 기술의 실증과 확산에 기여하도록 상호 협력을 강화해

나가고 있다.4)

이 연구에서는 AAM에 대하여 전반적으로 이해할 수 있도록 AAM의 개념과 특징, 구성요소에 대해 먼저

정리해 보고, AAM 개발을 주도하고 있는 주요 국가의 정책 추진 동향을 분석하였으며, AAM의 군사적 운

용 필요성과 정책적 발전방안을 제시하였다.

위에서 제시한 연구 목적을 달성하기 위해 아래와 같이 세 가지 연구 문제를 설정하여 분석하였다.

첫째, 미국, 유럽, 중국 등 AAM 개발을 주도하고 있는 주요 국가의 AAM 관련 최신 동향에 대하여 종

합 및 분석하여 제시하였다. 특히, 중국 동향은 최근 정부 차원에서 추진하고 있는 ‘저공 경제(低空 经济,

Low-Altitude Economy)’와 연계하여 분석하였다.

둘째, 첨단 과학기술 발전, 도시화 현상 확산, 지형적 여건 제한, 미래 인구구조 변화 등의 변화 요소를

분석하여 AAM의 군사적 운용 필요성을 제시하였다.

셋째, AAM 도입 관련 국방기획관리체계 반영 추진, 국방 차원 관련 프로그램 운영, AAM 조종사 양성

시스템 구축 등 기존 선행연구에서 미진했던 AAM의 군사적 운용을 위한 정책적 발전방향을 제시하였다.

3. 국토교통부, “K-UAM 2025년 상용화 카운트다운, 담대한 도전 날갯짓,” 보도자료, 2023. 11. 2.

4. 최평천, “국토부-국방부, 드론·UAM 산업 발전 위해 ‘맞손’⋯민군 기술교류,” 연합뉴스, 2022. 7. 27.

II. 이슈분석 87

Ⅱ. AAM의 개념과 특징

UAM은 ‘Urban Air Mobility’의 약자로 직역하면 ‘도심항공모빌리티’이다. 미 항공우주국(NASA, National

Aeronautics and Space Administration)은 UAM을 “소형 상자 배달 드론부터 승객을 태운 에어택시까지

인구 밀집 지역 상공에서 운행되는 안전하고 효율적인 항공운송 시스템”으로 정의하였으며5), 연방항공청(FAA,

Federal Aviation Administration)은 UAM을 “도시 지역과 그 주변에서 고도로 자동화되고 협력적으로 승객

이나 화물을 운반하는 항공운송 서비스”로 정의하였다6). EU의 항공안전청(EASA, European Union Aviation

Safety Agency)은 UAM을 “도심 환경에서 승객과 화물을 위한 새로운 운송수단으로 안전하고 지속 가능한 항

공운송 시스템”으로 정의하였다7). 한국은 2021년에 발간된 「한국형 도심항공교통 기술로드맵」에서 UAM이란,

“도심 내의 3차원 공중 교통체계를 활용하는 항공운송 생태계를 의미하며, 도심의 상공에서 사람 또는 화물을

운송하는 항공교통 수단으로, 기체 개발에서부터 인프라 구축, 플랫폼, 서비스, 유지 보수 등 관련 사업을 모두

포괄하는 개념”으로 정의하였다8).

위에서 설명한 UAM의 개념 정의를 종합해 보면, UAM은 “도심과 그 주변 상공에서 승객이나 화물을 안전하

고 효율적으로 운반하는 항공운송 생태계”로 정의할 수 있다.

AAM은 ‘Advanced Air Mobility’의 약자로 직역하면 ‘미래항공모빌리티’이다. AAM은 도심 상공에서 이동하

는 UAM과 지역에서 지역으로 이동하는 RAM (Regional Air Mobility, 지역항공모빌리티)을 포함하는 개념으

로, 미 항공우주국에서 처음으로 제시한 이후 전 세계에서 사용하고 있다9).

미 항공우주국의 개념 정의를 토대로 AAM과 UAM을 비교하면10), 이동 구간 측면에서, UAM은 AAM보다 하

위 범주로 도심 내의 상공 이동을 목적으로 하나, AAM은 도심과 비도심을 포함하여 지역 간 상공 이동을 목적

으로 한다. 동력원 측면에서, AAM과 UAM은 동일하게 전기 추진을 기반으로 하고 있으나, UAM에 비해 AAM은

장거리를 이동하기 때문에 수소 전지와 같은 미래형 차세대 배터리 장착이 필수적이다. 관련 기술 개발 측면에

서, UAM은 일찍이 2000년대 초부터 기술 개발이 점차적으로 진척되어 왔으나, AAM은 운용 목적을 고려시 차

세대 배터리, AI 기반 자율주행, 충돌 방지 기능 등 새로운 첨단 기술들이 요구되고 있다.

1. AAM의 개념

AAM의 특징은 안정성, 소음, 경제성, 환경 등 네 가지로 제시할 수 있다. 여기에서 AAM 기체는 eVTOL을

기준으로 제시한다.

2. AAM의 특징 및 구성요소

5. 미 항공우주국 홈페이지, https://www.nasa.gov/simlabs/uam/ (검색일: 2024. 10. 3.)

6. FAA, “Urban Air Mobility (UAM) Version 2.0 Concept of Operations,” April 26, 2023.

7. EU 항공안전청 홈페이지, https://www.easa.europa.eu/en/what-is-uam (검색일: 2024. 10. 3.)

8. 국토교통과학기술진흥원·한국연구재단, 한국형 도심항공교통 기술로드맵 (서울: 국토교통과학기술진흥원·한국연구재단, 2021. 6.), p.54.

9. NASA, “ATM-X UAM Subproject,” Dec 17, 2020.

10. 박상중·홍준기, “AAM의 군사적 운용 및 부대 편성 방안 연구,” 航空宇宙政策·法學會誌 제39권 2호, (2024), p.65.

88 우주정책연구2024 Vol.10

첫째, 안정성은 AAM 운용에 있어서 가장 우려하고 있는 사항이다. AAM의 운용 간에 발생할 수 있는 사고는

항공기 사고와 유사하게 AAM 기체(eVTOL)나 승객의 피해뿐만 아니라 AAM 운용 회랑과 인접한 지상에서 인명

이나 재산의 피해가 발생할 수 있다. 일반적인 회전익항공기와 다르게 AAM 기체는 여러 개의 로터를 독립적으

로 구동하는 기술인 분산전기추진(DEP, Distributed Electric Propulsion) 기술을 사용하기 때문에 로터마다

모터를 이중으로 배치하여 운항 중에 고장 등의 문제가 발생하여도 안전하게 운항할 수 있다. 즉, AAM 기체는

개별 로터가 작동하지 않더라도 다른 로터가 작동하기 때문에 안전하게 기체를 착륙시킬 수 있다는 의미이다.

둘째, 소음은 AAM의 사회적 수용을 위해 필수적으로 해결되어야 할 사항이다. 아래의 < 표 1 >과 같이, 수

직 이·착륙이 가능하다는 점에서 AAM 기체와 유사한 현존 회전익항공기인 헬기는 로터와 엔진 소음이 약 90 ~

100dBA로 열차 통과 시 철도 변에서 나는 소음처럼 너무 커서 인구 밀집지역인 도심 상공에서 다수의 항공기

를 운용하기에는 제한사항이 매우 많다. 그러나, 분산전기추진 방식인 AAM 기체는 전기 모터를 사용하기 때문

에 헬기 대비 소음이 거의 절반 수준인 약 55 ~ 65dBA로 조용한 승용차나 사무실 수준의 저소음 운용이 가능

하다. 다만, AAM 기체 자체의 소음은 크지 않더라도 앞으로 설치될 AAM 운항노선이나 버티포트 주변에 대한

소음 문제에 대해서는 자연적 환경 요인과 사회적 환경 요인을 결합한 생활환경 측면에서의 검토가 필요하다.

소음 크기

소음원 사례

비 고

120dB

110dB

100dB

90dB

80dB

70dB

60dB

50dB

40dB

30dB

20dB

*

전투기의 이·착륙 소음

* 자동차의 경적 소음

* 열차 통과시 철도 변 소음

* 소음이 심한 공장 안, 큰 소리의 독창

* 지하철의 차내 소음

* 전화벨 (0.5m), 시끄러운 사무실

* 조용한 승용차, 보통 회화

* 조용한 사무실

* 도서관, 주간의 조용한 주택

* 심야의 교외, 속삭이는 소리

* 시계 초침, 나뭇잎 부딪치는 소리

헬기 소음

eVTOL 소음

* 국가소음정보시스템에서 제공하는 ‘소음원의 사례별 소음 크기’를 재구성하였음.